|

| Voici l'une des belles bornes de pierre de la route Paris-Genève. Celle-ci se trouve quelques kilomètres après Cérisiers, en direction d'Arces-Dilo (photo: MV, janvier 2006). |

|

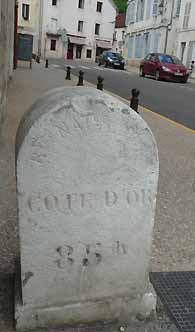

| A Saint-Florentin, cette borne routière, à l'intersection de la route blanche et de la N77, porte l'inscription suivante: "Route n°5 de Paris à Genève par Tonnerre, par Cerisiers et Sens" (photo: MV, oct. 2005). |

|

| Saint-Florentin, vue de l'ancien centre (Photo: MV, janvier 2010). |

Localités

et lieux traversés par la N5 (1959):

Sens

(N6, N60)

Malay-le-Grand

Malay-le-Petit

Le Petit-Villiers

Theil-sur-Vanne

Vaumort

Cérisiers

Les Marquets

Arces

Vachy

Champlost

Avrolles (N443)

Saint-Florentin (N77)

Germigny

Percey

Flogny

La Chapelle

Charrey

L'Isle

Tronchoy

Cheney

Dannemoine

Tonnerre (N65, N444)

Lézinnes

Ancy-le-Franc

Cusy

Fulvy

Nuits

Aisy-sur-Armançon

Buffon

Saint-Rémy

Montbard (N80)

Marmagne

Fain

Seigny

Les Laumes (N454)

Posanges

Vitteaux (N70)

Grosbois-en-Montagne

Aubigny

Sombernon (N77bis)

Pont-de-Pany

Velars-sur-Ouche-la Cude

Plombières-lès-Dijon

Dijon (N70, N71, N74, N396)

|

| Ancienne borne d'indications routières au carrefour de la D965 et de la D905 (photo: MV, nov. 2011). |

|

| Borne du pont d'Aisy-sur-Armançon. On peut y lire: "N°5, Yonne-Côte d'Or, Tonnerre 35 km, Dijon 91 km" (photo: MV, janv. 2006). |

|

| Ancien tracé de la route peu avant Posanges. La route blanche passait alors sous un étroit pont de chemin de fer (photo: MV, janv. 2006). |

D'autres ressources autour de la nationale 5 historique: La page Wikisara consacrée à cette nationale française (lire). |

A VOIR, A FAIRE

Cérisiers: il y a une église romane du XIIe dans ce village. A l’intérieur, un tombeau d’un chevalier hospitalier mort en 1226. Près de la mairie, sur le mur d’une maison, on peut voir aussi une plaque commémorant l’aviateur Pierre Pouyade, natif de Cerisiers (le 25 novembre 1911) et qui a été l’un des as de l’escadrille Normandie-Niemen, des Français libres qui ont combattu sur le front russe durant la Seconde Guerre mondiale.

Avrolles: principale curiosité du village: l’église du XVIe siècle et son clocher fortifié (les deux constructions sont séparées d’une bonne vingtaine de mètres!). Des vestiges du camp fortifié romain sont toujours visibles au-dessus du village.

Saint-Florentin: l’église Saint-Florentin est vraiment imposante, juchée sur sa colline, qui domine le vieux centre. A l’intérieur (demander la clé à l’office du tourisme, on vous fait confiance!), on peut admirer un bel ensemble de vitraux du XVIe siècle (dont celui de la Création du monde), un jubé (de 1600) en pierre de belle facture et de nombreuses statues. En 1843, Viollet-le-Duc estimait l’église «irréparable»!! Elle fut pourtant –et –heureusement- restaurée de 1857 à 1862. Au bout de la rue Dilo, la fontaine, réédifiée en 1979 avec les trois dragons du monument d’origine (détruit en 1859). A noter: dans les niches au-dessus de l’édifice, au milieu des saints locaux, une représentation très nature d’Eve... Un petit tour à pied nous emmène au panorama du Prieuré. Là, une promenade publique (qui remplace un ancien couvent) offre une jolie vue sur le vieux Saint-Florentin et la vallée de l’Armançon. Le Musée en Florentinois date de 1877. Au programme, histoire locale, vieux métiers, instruments de musique anciens... Il ne faut pas manquer d’aller voir la belle église abbatiale de Pontigny (11 km au sud de St-Florentin), un des plus beaux exemples du cistercien en France.

Tonnerre: c’est l’un des plus beaux bâtiments bourguignons: l’Hôtel-Dieu, fondé en 1293 par Marguerite de Bourgogne a servi, un siècle plus tard de modèle à son célèbre homologue de Beaune. Les dimensions de l’ancienne salle des malades sont imposantes, elle faisait, à l’origine, 101 m de long, 18 m de large pour une hauteur de 27 m. La spectaculaire charpente, en forme de vaisseau renversé est en chêne. Dans une sacristie latérale de l’ancienne église, située dans le prolongement du bâtiment on peut admirer une belle Mise au tombeau de 1454 due aux ciseaux de deux disciples de Claus Sluter. Au sol, sur le dallage, ne manquez pas de regarder un curieux gnomon (un instrument astronomique) construit en 1783. Le musée Marguerite-de-Bourgogne se situe dans un bâtiment attenant. Il rassemble des objets liés à la vie hospitalière. Non loin de là, voici l’hôtel d’Uzès, beau logis Renaissance (1533) où naquit le chevalier d’Eon (sorte de James Bond des rois de France). Il faut ensuite aller voir la fosse Dionne, une source vauclusienne au débit perpétuel qui fait jaillir des entrailles de la terre une eau d’une dense couleur bleu-vert. Le bassin a été aménagé de 1731 à 1758. L’enceinte, abritée, et réalisée en pierres de taille dures devait abriter la statue d’une jolie nymphe des eaux portant à la main une grappe de raisin. Un projet non réalisé, dommage... En haut de la colline, l’église Saint-Pierre (portail roman du XIIe, tour du XVe) domine la cité. L’édifice a été reconstruit après le grand incendie de 1556. Belle vue sur les vieux toits de Tonnerre. En contrebas, l’église Notre-Dame, triple nef gothique (XIIIe-XVe siècles) était destinée à accueillir les pèlerins en route vers Vézelay. Des bombardements en 1944 l’ont fortement endommagée. A côté, il ne faut pas râter le château de Tanlay (9 km à l’est de Tonnerre), cerné par les douves et un vaste parc date de la Renaissance.

Ancy-le-Franc: le château, évidemment! La bâtisse est le chef d’oeuvre de Sebastiano Serlio, l’architecte favori de François Ier. Construit entre 1544 et 1550 pour Antoine III de Clermont, grand maître des eaux et forêts de France, ce palais Renaissance forme un carré parfait implanté au milieu d’un vaste parc. Doté de façades plutôt austères, c’est à l’intérieur qu’il faut en admirer toute l’élégance et le foisonnement artistique. Une partie du film Highlander avec Christophe Lambert y a été tournée…

Nuits-sur-Armançon: le château Renaissance, qui fut la propriété de Jean-Etienne Bernard Clugny de Nuits, le fondateur de la loterie royale (eh oui, déjà l’enfer du jeu en 1776! Et pour financer la guerre d’Amérique!) peut se visiter tous les jours d’avril à fin octobre. Il possède de beaux communs; son étage dit «noble» voit se mélanger les influences artistiques des XVIe au XIXe siècles. Plus loin, une rue, située à côté de l’église conduit au bas du village. On y voit une porte fortifiée donnant sur l’Armançon. Devant l’édifice, on remarques deux colonnes du XVIIIe siècle. Jeté sur la rivière, le vieux pont à deux arches construit en 1738 est surmonté par un obélisque qui marque la frontière entre Bourgogne et Champagne.

Buffon: incontournables, les forges de Buffon. Le lieu se situe un peu avant le village lorsque l’on arrive de Tonnerre. On passe le canal sur un joli pont et l’on se retrouve face aux grilles des forges (parking) créées par le naturaliste à partir d’avril 1768. Pourquoi un tel projet? Buffon, qui est un homme curieux, vient de réaliser des expériences sur la chaleur, et particulièrement sur l’action du feu par rapport au fer. Il veut optimiser les ressources bourguignonnes en minerai, qu’il juge de mauvais qualité. Les travaux de construction dureront trois ans et coûteront fort cher.

Montbard: principale attraction, le parc Buffon et ses jardins en terrasses (14 à l’origine!), situé sur la butte qui domine la cité. D’accès libre, on peut y visiter la tour de l’Aubespin, qui permit à Buffon de réaliser des expériences sur les vents, la tour Saint-Louis, où se trouvait l’une des bibliothèques du naturaliste et, enfin, le cabinet de travail où Georges-Louis Leclerc rédigea une grande partie de son Histoire naturelle (36 volumes, une oeuvre inachevée). Un musée se trouve dans la maison natale de Buffon en contrebas. Du vieux pont sur la Brenne, il y a une jolie vue sur les vieilles demeures du centre. Non loin, voilà l’abbaye cistercienne de Fontenay inscrite au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981 et fondée par saint Bernard en 1118.

Venarey-les-Laumes: le site d’Alésia et son Muséoparc. Situé non loin de la localité d’Alise-Sainte-Reine (2 km à l’est de Venarey), l’oppidum, place forte culminant à 407 m d’altitude s’étend sur une centaine d’hectares au sommet du mont Auxois. Au pied de la gigantesque statue de Vercingétorix (érigée en 1845 à l’initiative de Napoléon III), oeuvre d’Aimé Millet, libre à chacun d’imaginer les aléas de la bataille qui se serait donc déroulée en ces lieux... Juste à côté, on peut voir les vestiges de la cité gallo-romaine (un sanctuaire, un théâtre et un forum). Sur le chemin qui longe les fouilles, reconstitution d’une borne milliaire flanquant les voies romaines. On peut se promener dans le bourg d’Alise-Sainte-Reine. Les maisons sont disposées sur le flanc sud de la falaise qui ceinture le mont Auxois. On y trouve un hôpital du XVIIe siècle. Dans le cimetière repose l’un des plus truculents enfants de la Bourgogne, le chanoine Kir, ancien maire de Dijon et «inventeur» de la boisson du même nom (un tiers de crème de cassis, deux tiers de bourgogne aligoté)!

Vitteaux: la maison Bellime et son toit de lave (XIIIe siècle), les halles du XIIIe, en haut du bourg, la tour de guet, située sur l’ancienne tour de la prison du château offre une sympathique vue sur les environs, et notamment l‘éperon de Myard, un ancien habitat fortifié du néolithique.

Sombernon: dans les environs proches, la promenade autour des nombreux lacs réservoir (Panthier, Cercey...) du canal de Bourgogne nous amène immanquablement au chic château de Commarin. Le village de Commarin est aussi la patrie natale d’Henri Vincenot, écrivain vibrant de passion pour l’Auxois. A 6 kilomètres au sud, voilà le site du bourg médiéval de Châteauneuf-en-Auxois et son château-fort du XIIe, une halte réputée sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, une visite à la voûte (le tunnel) du canal de Bourgogne vers Pouilly-en-Auxois ravira les amateurs d’architecture industrielle du XIXe siècle.

|

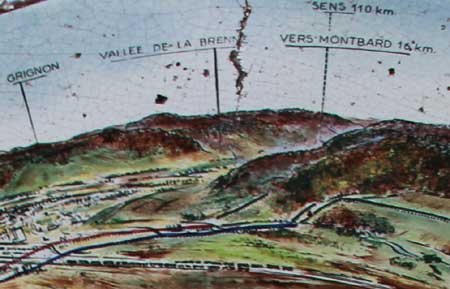

| Extrait d'un ancien dépliant touristique de la route blanche. Celui-ci montrait les différents itinéraires menant à Genève et au mont Blanc. |

|

| Bel alignement d'arbres sur la D905 entre le lieu-dit La république et Pont-de-Pany (photo: MV, déc. 2005). |

|

| Au hameau de La Cude, à Velars-sur-Ouche. Cet ancien panneau de métal n'est plus en place (photo: MV, janvier 2009). |

|

| Borne kilométrique en pierre à Plombières (photo: MV, juillet 2012). |

|

| Trace de la N5 à l'entrée de Dijon (photo: MV, oct. 2005). |

Au lecteur: merci de noter que ce site respecte le droit d'auteur. Toute autre utilisation des textes, images, dessins présents sur les pages de Sur ma route est soumise à l'autorisation de l'auteur (sauf mention contraire).

|

| Dijon: plaque indiquant les limites du castrum gallo-romain. On la trouve accrochée non loin de l'ancienne entrée du musée des Beaux-Arts (photo: MV, mars 2010). |

Belle

route blanche...

R.N.5:

DETOURS D'YONNE, CANAL HISTORIQUE (II)

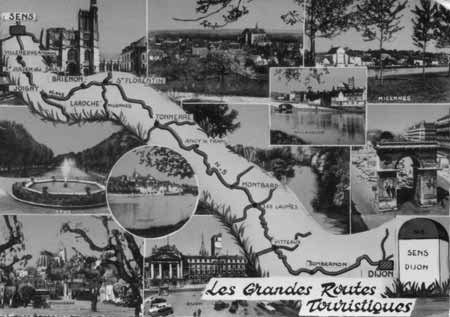

Où la Bourgogne s’empare définitivement du voyageur! Relisons donc Jules Michelet: «La France n’a pas d’élément plus liant que la Bourgogne, plus capable de réconcilier le Nord et le Midi»... Ou bien encore l’historien Gaston Roupnel, pour qui «chaque route bourguignonne est une histoire, un âge de l’humanité»... De quoi aiguiser les appétits de découverte, non? La route n°5, cette fois, nous emmène de Sens à Dijon en passant par les mignonnes cités de Saint-Florentin, Tonnerre, Montbard, Vitteaux… Entre Tonnerre et Dijon, la route blanche «joue» aussi un bon bout de temps avec le fil bleu du canal de Bourgogne. Mais la chaussée traverse aussi l’Auxois, cette région chère à l’écrivain régionaliste Henri Vincenot, qui y voyait là le «toit du monde occidental»... Et au bout du chemin, voilà Dijon, «ville aux cent clochers», capitale des ducs de Bourgogne et de la bonne chère....

|

|

La route nationale 5 historique passe la forêt d'Othe. Nous nous trouvons ici sur la portion entre Vachy et Champlost (photo: Marc Verney, octobre 2005). En cliquant sur l'image vous poursuivez la promenade sur la R.N.5 historique en entrant sur les pages de Dijon. |

On quitte Sens par la route de Troyes. Sur un peu plus de huit kilomètres, la route blanche de 1959 fusionne avec l’ancienne route nationale 60 (D660), qui relie Orléans à Toul. Nous voilà dans une vaste vallée, celle de la Vanne, au paysage aujourd’hui transpercé par le TGV, l’autoroute A5 et les aqueducs qui approvisionnent Paris en eau. «L’aspect général des environs de Sens, nous dit Victor Petit dans le Guide des voyageurs dans la ville de Sens, est riche et fertile. De quelques points élevés on découvre à perte de vue de belles collines boisées, de longues plaines soigneusement cultivées, et des prairies ombragées par d’épais massifs d’arbres»... Hormis le lourd trafic sur la route principale, pas grande différence avec cette description de 1847! La région est, en tous cas, un lieu de passage depuis longtemps: une chaussée antique de Sens à Troyes longeait le pays d’Othe et servait, semble-t-il selon le site Sur les chemins de Compostelle dans l’Aube aux commerçants du Moyen-Age ainsi qu’aux pèlerins se dirigeant vers l’Espagne. Au XVIIIe siècle, la carte de Cassini montre effectivement un itinéraire de Sens à Troyes. Mais, sur cette carte, c’est un autre chemin (un peu plus au sud) qui prend la direction de Noé depuis Malay, puis de Cérisiers avec l’appellation «ancien chemin ferré», (en fait, une voie antique reliant Sens à Avrolles).

|

| Ancienne carte postale vantant les mérites touristiques de la route de Sens à Dijon. Ce site respecte le droit d'auteur. En cas de souci sur cette image, merci de le faire savoir à l'auteur. Merci!. |

Plus tard au XIXe siècle, la carte d’état-major montre bien un embranchement vers Cérisiers depuis la route de Troyes au lieu-dit Saint-Martin-Auberge (aujourd’hui le Petit-Villiers). C’est là que la route blanche tourne à droite, en direction de Theil-sur-Vanne. Mais cela n’a pas été toujours le cas: «Cette route a eu une existence fort agitée», peut–on lire dans l’Annuaire historique du département de l’Yonne de 1856... Au cours du XVIIIe siècle, le trajet passait par Joigny, où d’importants travaux avaient été menés sur les bords de l’Yonne et de l’Armançon dès 1754. Du coup, cette dernière ville se retrouvait en position idéale, au carrefour des grands itinéraires de l’époque, vers Dijon et Chalon-sur-Saône. Les villes et villages installés le long de l’ancien tracé romain, qui passait tout droit sur le plateau de la forêt d’Othe ne se laissèrent pas faire. Il y eut de très longues discussions et de fastidieux procès. Première victoire pour Cérisiers, l’adjudication, en août 1782 d’un tronçon de 310 toises s’embranchant sur la chaussée de Troyes… Mais le tracé est quasi abandonné en 1812. Finalement, en 1828, les habitants de la forêt d’Othe obtinrent totale satisfaction. Le 6 mars de cette année, une ordonnance de Charles X décidait de l’ouverture de la route n°5 par Cérisiers et Arces jusqu’à Saint-Florentin. Offrant du coup à l’automobiliste d’aujourd’hui la possibilité de traverser la sombre et pittoresque forêt d’Othe!

Autre bizarrerie dès le début du trajet: à Theil-sur-Vanne, la route n°5 telle que montrée sur la carte faisait une courbe assez sèche (route du Tourne-Bride) autour du parc du château du village, bâtisse détruite au début du XIXe siècle. Mais il faudra encore attendre encore quelques années (1894!) avant que la route nationale de Paris à Genève ne coupe au travers de ce parc et file tout droit vers Vaumort. Le village de Theil-sur-Vanne a hébergé un relais de poste jusqu’en 1870. Il y a 4,5 km entre Vaumort et Cérisiers. La vallée cultivée se resserre peu à peu jusqu’aux premières maisons du bourg, adossé contre les contreforts du plateau d’Othe. Le nom de Cérisiers viendrait de Caesaris Iter et rappellerait ainsi le passage d’une voie antique dans les environs. Le bourg a vu pas mal de son activité s’effriter au fil du temps. Il suffit de lever les yeux pour voir, sur les murs de brique, les mots peints, et à demi effacés, des anciens commerces, comme cet hôtel de la Paix fermé depuis une éternité...

|

| Ambiance hivernale sur la route blanche, qui, là, porte bien son nom... (photo: EF, février 2010) |

Village fortifié dès le XVIe siècle, Cérisiers est victime en 1736 d’une inondation, encore aggravée par l’organisation des remparts. Du coup, des fossés sont creusés à la place des murailles, notamment autour de l’église. Plus tard en 1793, un éboulement de terrain dans la «montagne» dominant Cérisiers fait couler une source, rendant fertile des champs jusqu’alors stériles... Le pavage de la traversée de Cérisiers, commencé en 1830, coûtera 30 000 francs à la commune, lit-on dans l’Annuaire historique du département de l’Yonne (1856). «A l’extrémité de la Grand-Rue, est-il écrit dans le Guide pittoresque dans le département de l’Yonne de 1844, (…) la route nouvelle monte en suivant les sinuosités du terrain, la longue pente qui conduit à un plateau ondulé où d’immenses quantités d’arbres fruitiers donnent au pays un aspect monotone… La chaussée antique partait, elle, de la rue d’Arces, en montant, en ligne droite, la "montagne" en recoupant le nouveau tracé au niveau du lieu-dit des Tuileries.»

Au sommet de cette côte, en hiver, c’est bien souvent là que l’automobiliste rencontre ses premières neiges. L’habitant de la région est un habitué de ces rudes conditions: le grand hiver de 1879-1880 fut extraordinairement précoce; dès le 20 novembre, on relevait des températures de –27,8° à Cerisiers!! Au lieu-dit Le Saussois, les plaques rappellent l’ancien statut de l’axe et clament fièrement «route de Paris à Genève». Un peu plus loin, au croisement avec la D84, au niveau de la forêt de la Potence, on trouve, un peu perdue dans les broussailles, une ancienne borne du XIXe siècle qui porte l’inscription gravée «De Paris à Genève, entre Sens et Saint-Florentin». Sur l’autre face, on lit «D’Auxerre à Nogent». De bien jolies rangées d’arbres accompagnent l’automobiliste jusqu’à Arces-Dilo.

|

| Arces: plaque de la "route impériale n°5" (photo: janvier 2010)!. |

La rue principale d’Arces est «très large», nous indique le Guide pittoresque dans le département de l’Yonne de 1844. La route nous emmène pile en direction de la façade du Relais de la forêt d’Othe et son fringant chevreuil peint. L’endroit a eu son heure de gloire: avant l’autoroute, les voyageurs des années cinquante sur le chemin de la montagne y faisaient souvent halte. A peine le panneau marquant la sortie d’Arces-Dilo s’est–il effacé du rétroviseur que nous voici au plein coeur de la forêt d’Othe. Aujourd’hui épaisse de seulement 5 à 6 km, la forêt s’étend sur une cinquantaine de km entre Joigny et Troyes. Les arbres y poussent sur la bordure du bassin parisien à une altitude qui monte jusqu’à 300 m. Ce n’est pas encore la haute montagne! Mais les beaux virages qui ramènent la route blanche au niveau du village de Vachy, environnés de fiers sapins, ont déjà un petit quelque chose de jurassien... Puis voilà Champlost, où, nous dit Victor Petit, auteur de nombreux guides régionaux, «la tradition veut que, vers l’an 879, les Normands, chassés de Bourgogne, vinrent établir leur camp près du village actuel, nommé depuis Champ-l’Ost, champ de l’armée».

Au croisement avec la route de Joigny (ex-N5 bis), après avoir obliqué à gauche en direction de Saint-Florentin, on passe le petit pont sur le Créanton. Ici, apprend-on dans Saint-Florentin, Avrolles au XIXe siècle, les postillons des diligences prenaient l’habitude de faire boire leurs chevaux, car la traversée d’Avrolles, portant pavée dès 1830, restait souvent obstruée par les tas de terre et de fumier situés trop près de la chaussée. De plus, les troupeaux, regroupés autour de l’abreuvoir, au centre du village, n’amélioraient pas la fluidité du trafic, comme on dirait aujourd’hui... L’histoire du bourg d’Avrolles remonte à loin: sur le mont Avrollot, qui domine la petite commune, il y avait un camp romain qui assurait la protection de plusieurs voies passant par ici, dont la voie d'Agrippa, qui reliait Lyon à Boulogne-sur-Mer et la route Sens-Alesia, qui arrivait d’Arces en passant non loin du petit bourg de Prunelles. A l’époque, l’importance de ce bourg est telle qu’il est indiqué sur la Table de Peutinger. Au début du XXe siècle, voit-on dans l’ouvrage Saint-Florentin et ses environs, on y trouvait le restaurant du Centre, l’hôtel de Bourgogne (et sa pompe à essence), une épicerie-mercerie et une boucherie... De beaux alignements d’arbres nous emmènent jusqu’à Saint-Florentin. D’ailleurs, dans le rapport de 1869 du Conseil général de l’Yonne, on lit que, d’Avrolles aux limites de la Côte d’Or, les chaussées d’empierrement sont dans des conditions satisfaisantes… Une belle route, quoi!

|

| Cette belle plaque de la "route impériale n°5" se trouve sur la façade de la mairie de Germigny, peu après Saint-Florentin, en direction de Dijon (photo: Marc Verney, juillet 2010). |

La ville de Saint-Florentin, que l’on découvre maintenant, souffre terriblement, au XVe siècle, des luttes incessantes entre les Bourguignons et la monarchie française. Au XVIe, passés sous la domination d’un neveu de Louis XII, les habitants peuvent afficher une certaine aisance: les portes et les remparts de la ville sont restaurés, une belle fontaine aux dragons est édifiée en plein centre, au croisement des routes principales. La vaste église Saint-Florentin, construite sur les ruines d’un édifice précédent, est bâtie entre le XIVe et le XVIIe siècles. Le creusement du canal de Bourgogne, au début du XIXe siècle, puis l’arrivée du chemin de fer PLM en 1849, vont finalement conférer un rôle régional important à Saint-Florentin. Un an auparavant, en 1848, nous dit l’ouvrage Saint-Florentin, Avrolles au XIXe siècle, le tracé de la R.N.5 est fortement modifié à l’intérieur de Saint-Florentin. Le trafic ne passe plus par la rue du Faubourg-d’Aval –aux pentes dangereuses par temps de verglas et de neige- mais par la rue Mont-Armance, réalisée à partir du chemin du Moulin-Neuf. Ce nouveau chemin aboutissant, comme l’ancien, dans les faubourgs d’Aval et de Pont, dotés de deux vieux ponts de pierre enjambant l’Armance. Ces lieux étaient sans aucun doute le quartier le plus animé de la cité.

|

R.N.77:

AUBE SUR LOIRE... La route nationale Sedan-Nevers traverse une grande partie de l'est de la France. Ardennes, Champagne, Bourgogne... Un trio de régions pour une superbe promenade! (lire) |

On sort de Saint-Florentin par l’avenue de Genève, long trait de bitume gris salué par une double rangée d’arbres qui nous emmène droit vers le village de Germigny, beau bourg agricole, situé entre Armance et Armançon. Le lieu recèle une belle église classée du XVe siècle, Saint-Pierre-et-Paul. Tout autour, les gros corps de fermes caractéristiques de la Champagne humide se regroupent le long de l’ancienne route nationale, ici dotée de caniveaux pavés en 1856, d’après le rapport de 1857 du Conseil général de l’Yonne. Encore quelques lignes droites bordées d’arbres, et voici la chaussée qui s’allonge le long du paisible canal de Bourgogne. Après Percey, Flogny-la-Chapelle, sur une colline dominant l’Armançon et le canal de Bourgogne était autrefois une halte prospère entre Saint-Florentin et Tonnerre. L’origine du village se perd dans la nuit des temps: situé en hauteur, dans un coin de la vallée de l’Armançon, le lieu aurait servi –au temps des Gaulois- à l’allumage de grands feux, signalant les réunions ou les guerres... En 1726, lit-on dans Wikipédia, «un incendie détruisit presque entièrement le village. Lors de la reconstruction, les villageois décidèrent de détruire les murailles qui ceinturaient le bourg et de les remplacer par une promenade ombragée». Par ailleurs, «dans les années 1950, une classique cycliste reliait Paris à Flogny». Juste après, petite bizarrerie, la route blanche passe pour quelques centaines de mètres dans l’Aube (rassurez-vous, on ne sent rien...) au niveau de Charrey! Plus loin, dans les villages de Tronchoy et Cheney, on achève la construction de caniveaux pavés en 1856.

|

| Passage de la "route Paris-Genève" à Cheney (photo: Marc Verney, décembre 2005). |

Cinq kilomètres avant Tonnerre, voici Dannemoine. «Un très beau village, peut-on lire dans Les environs de Tonnerre, situé au milieu des vignes, sur la route Paris-Genève. (...) C’était autrefois une ville entourée de murailles solides et fortifiées par des tours et de larges fossés»... Le commerce des vins y est développé. Il y a deux siècles, avant la crise du phylloxera, les vignobles couvraient tous les bords de l’Armançon, de Saint-Florentin au nord jusqu’à Nuits, au sud de Tonnerre. D’ailleurs, au début du XIXe siècle, on trouvait à Dannemoine un producteur de vins mousseux qui pouvait expédier jusqu’à 100 000 bouteilles à des marchands de Moscou et Saint-Pétersbourg... Ou quand les «hourras» au tsar se faisaient au mousseux bourguignon... Bref, les lieux étaient si prolifiques qu’on les avait surnommés «la Côte-d’Or» (tiens, tiens…)...

|

R.N.444:

LA BELLE MORVANDELLE Entre Troyes et Château-Chinon , la route nationale 444 de 1959 relie Chaource, Tonnerre, Avallon et Lormes... un détour de charme parmi la verdure et les collines (lire) |

A 5 km de là, voici Tonnerre. Véritable cité carrefour, Tornodurum (c’était son petit nom!) voyait déjà arriver au pied de ses murailles gallo-romaines pas moins de sept voies... Aujourd’hui, la route blanche y croise encore l’ancienne nationale 65 (D965 auj.) qui relie Neufchâteau dans l’est de la France à la Loire, près de Briare ou bien encore la route Avallon-Troyes (anc. N444). Les rues étroites de la cité ont donc vu passer –au fil des années- de nombreux voyageurs, dont le roi Louis XIV en 1674, revenant de la conquête de la Franche-Comté! Normal sur la route du Jura, non? Le Moyen-Age à Tonnerre est marqué par la figure de Marguerite de Bourgogne. Lorsqu'elle se retire dans la ville, Marguerite, femme pieuse et veuve de Charles d’Anjou, fonde l'Hôtel-Dieu, un hôpital aux lignes majestueuses. Les guerres des XIVe et XVe siècles furent désastreuses pour Tonnerre: le comte Louis de Châlon choisît le parti du duc d'Orléans: en 1414, l'armée bourguignonne ravage et incendie la ville haute. Au XVe siècle, une grande pauvreté sévît dans la cité. Tonnerre est tiraillée entre Paris, la Bourgogne, la Champagne... En 1556, un grave incendie ravage les deux tiers de la ville. Après l’inauguration du canal de Bourgogne en 1832, la grande évolution pour Tonnerre est l'arrivée du chemin de fer, le tronçon Paris-Tonnerre est inauguré le 12 août 1849. A la fin du XIXe siècle, c'est la crise: le vignoble tonnerrois est décimé par le phylloxéra.

|

R.N.65:

TONNERRE SUR LOIRE Entre Bonny-sur-Loire et Neufchâteau, la route n°65 de 1959 relie Auxerre, Chablis, Tonnerre, Châtillon et Chaumont... une voie de caractère! (lire) |

Après avoir traversé Tonnerre par l’avenue Aristide-Briand, la rue du Pont et la rue de l’Hôpital, la route blanche sort de la ville par la rue Rougemont (permettant à la route royale construite ici en 1745 de s’élancer vers Montbard). C’est là que se trouvaient jadis la porte de la ville côté route de Dijon. Il y avait plusieurs auberges renommées le long de la rue Rougemont, comme L’Ecu de France, qui servait notamment de bons plats à base de truffes qui se récoltaient dans les bois alentours... Ceux-ci pouvaient servir à gagner ou conserver la faveur de gens puissants, comme ce 4 mai 1564 où le seigneur de Tanlay –un redoutable huguenot- se voit offrir un tel repas par la ville de Tonnerre pour le montant considérable de 25 sols! La rue Georges-Pompidou (anciennement du Faubourg-Rougemont) se trouve dans le prolongement de la rue Rougemont. Là se trouvait l’hôtel de la Poste, qui était, avant l’arrivée du chemin de fer le relais pour les diligences. Petite anecdote: dans Les rues de Tonnerre d’Elie Thiré, l’histoire locale se souvient de ce 22 juin 1791, où la diligence arrivée de Paris fut minutieusement perquisitionnée en vertu d’instructions provenant directement de l’Assemblée constituante... soulevant un émoi énorme dans les rues de la ville!

|

| Nous voici à Lézinnes (photo: Marc Verney, mai 2013). |

La route nationale 5 historique prend maintenant la direction de Montbard. C’est, après avoir laissé partir (au rond-point à gauche) la R.N.65 historique vers Tanlay, une longue ligne droite qui s’amorce dès la forêt de Tonnerre pour aboutir au bourg de Lézinnes. Et là, c’est seulement au premier tiers du XIXe siècle que l’on mènera les travaux de viabilisation définitifs dans la traverse du village… La route blanche y «joue» d’ailleurs à nouveau à saute-mouton avec le canal de Bourgogne et sa rivière nourricière, l’Armançon (restes d’un pont de la voie Sens-Alise). A 7,5 km de là, sur la rive droite de l’Armançon, la bourgade d’Ancy-le-Franc recèle un vrai petit trésor: son château Renaissance (1555), accessible par une belle allée de platanes prenant son essor depuis le bord de la chaussée de la route blanche. Mais, peu avant, sur le mur d’un lavoir, ne pas rater une plaque murale installée à Ancy-le-Franc «en souvenir des pionniers tonnerrois partis en Nouvelle-France au XVIIe siècle», dont Louis Ailleboust, troisième gouverneur du Québec, né à Ancy-le-Franc en 1612...

Dans le bourg, la route tourne à angle droit au croisement avec la départementale 17 vers Stigny. Ce sont d’ailleurs ces continuels zigzags dans les petits villages bourguignons qui ont rapidement rendu la RN5 impropre au trafic commercial... Tant mieux non? Un mot sur les nombreuses carrières qui entaillent par ici les rives de l’Armançon: la pierre locale est dite «de Tonnerre». Grâce au canal de Bourgogne, elle sera exportée vers Paris à partir des carrières de Tanlay, Lézinnes, Fulvy, Cry-sur-Armançon ou Ravières. Les blocs extraits serviront notamment à bâtir de grands édifices parisiens comme l’hôtel de ville, le Panthéon, l’Opéra ou bien encore les pieds de soutènement de la tour Eiffel... La forte activité industrielle locale liée également à l'exploitation du minerai de fer fait d’ailleurs «ronchonner» le Conseil général de l’Yonne; dans son rapport de 1869, on lit que, la chaussée d’empierrement est détériorée dans la partie comprise entre les forges d’Ancy-le-Franc et Cusy, sur 4500 m de longueur. Ah, les poids lourds, déjà!

Où l’on voit que tout prend du temps… Juste après Cusy, où la route n’est pas encore élargie en 1787, le Conseil général de l’Yonne émet le voeu en 1881 d’étudier un projet de rectification sur la route, au niveau de la côte de la Bussière vers Fulvy. Le projet sera mené à son terme au début du XXe siècle, la route nouvelle faisant un virage plus prononcé laissera l’ancienne chaussée sur la droite. La route blanche traverse encore une fois le canal de Bourgogne et l’Armançon puis prend la direction de Nuits-sur-Armançon. Le village de Fulvy est contourné au cours du XXe siècle. Mais sa rue principale s’appelle toujours «route de Genève». Peu avant d’entrer dans Nuits, la chaussée enjambe la très profonde tranchée de la ligne Paris-Lyon. Une sacrée entaille! A se demander pourquoi les ingénieurs n’ont pas préféré carrément creuser un tunnel... Encore (!) un joli château Renaissance, entouré de beaux ombrages, sur les bords de l’ancienne nationale... Construit au XVIe siècle par Claude de Chenu, la bâtisse, entourée d’une enceinte fortifiée, avait à l’origine une vocation militaire. Le bourg, cependant, a beaucoup perdu de son charme. Le macadam se faufile entre des maisons bien décrépies. Et s’en extrait en repassant par-dessus la voie ferrée du PLM.

|

| Nouvelle plaque de la "route n°5" à Cusy. Notez que le mot 'impériale" a été recouvert. Cet indicateur n'est plus en place (photo: Marc Verney, janvier 2006). |

Une vaste plaine, qui laisse à gauche les villages de Cry (pont du XVIe) et de Perrigny-sur-Armançon, emmène la route jusqu’à Aisy-sur-Armançon (éviter la déviation), ultime village de l’Yonne traversé par l’ancienne R.N.5. Voilà le village étape par excellence! Euh... enfin dans les temps anciens!! Peints sur les murs, les annonces triomphantes des auberges et restaurants s’écaillent peu à peu: jetez un oeil sur celle de l’hôtel de Bourgogne, «Dernier confort, table réputée, terrasse ombragée», peut-on y lire avant cet argument décisif pour la clientèle anglo-saxonne: «english spoken»... Le grand chic! C’est que le village a une tradition d’accueil: diligences et autres malles-poste de la grande route de Paris à Dijon sont toujours passés par là, que ce soit jusqu’au roi Louis XVI, où le trajet postal passait par Auxerre, Lichères-près-Aigremont et Noyers (anc. R.N.456) ou bien avec la route actuelle. Le joli pont sur l’Armançon (que l’on atteint en passant sous la voie ferrée) a, en son milieu, une ancienne borne du XIXe siècle –parfaitement restaurée- de limites départementales de la N5: «Tonnerre: 35 km, Dijon: 91 km». Nous voici en Côte d’Or (tiens, voilà les noms auxquels ont échappé ce département: Haute-Seine ou Seine-et-Saône...).

Juste après avoir traversé le canal de Bourgogne et repris la direction de Montbard, la route blanche (qui fut ici, jadis, la route n°12 des Etats de Bourgogne) passe en contrebas de la commune de Rougemont. Le village, qui a eu jadis une importance certaine, possède une église du XIIIe, quelques maisons des XIIIe et XIVe siècles ainsi que les restes d’un donjon du XIIe. L’ancienne nationale Paris-Genève longe de près le canal de Bourgogne jusqu’à Buffon, village qui porte le nom du célèbre naturaliste, l’occasion de voir de près quelques écluses. La vision du bourg, tendrement posé le long d’une boucle du canal a quelque chose de profondément attachant... La chaussée glisse auprès des vieilles demeures de pierre claire. Et le doux clapotis du canal attire pique-niqueurs, pêcheurs, promeneurs... Vous avez compris: on fait une halte!

| Canal de Bourgogne, les grandes dates. 1511: sous Louis XI, les Etats de Bourgogne étudient la possibilité de rendre l’Ouche navigable; 1603: Sully s’intéresse à une liaison Saône-Yonne; 1632: Richelieu relance le projet, mais en vain; 1676: Riquet, l’ingénieur qui a conçu le canal du Midi, juge la liaison impossible; 1718: un tracé par Sombernon est évoqué; 1725: approbation du tracé actuel; 1764: on dresse les plans, 1775: début des travaux; 28 décembre 1832: première traversée complète du bief de partage. A noter qu’au port de Dijon (près de la place du 1er-Mai), un obélisque commémore la triple jonction par canaux Saône-Loire-Seine-Rhin.... |

|

| Entrée dans le bucolique village de Buffon (photo: Marc Verney, janvier 2006). |

Dans un rapport d'ingénieurs déniché aux archives de Côte d'Or, écrit au milieu du XIXe siècle, la route, entre les limites de la Côte d'Or et Saint-Rémy, est correcte, car on y a «fait des grosses réparations en 1843». Le pont de Saint-Rémy (XVIIIe siècle), sur la Brenne, en assez mauvais état est «beaucoup trop étroit, car il n'y a que 4,50 m entre les parapets». Jusqu'à Montbard (intersection avec la R.N.80), la portion, «longée par le chemin de fer de Paris à Lyon sera presque entièrement déplacée et refaite aux frais de la Compagnie». Après, jusqu'au centre de Montbard, «route bonne, nouvellement construite en remplacement d'une ancienne qui était submersible par les eaux de la Brenne». La traverse de Montbard «est très sinueuse, étroite et difficile en raison du grand roulage qui a lieu entre les forges du châtillonnais et le canal de Bourgogne»; «un avant-projet de rectification à travers les plaines mérite un sérieux examen»... Plus loin, on lit que le pont sur la Brenne (1712) à Montbard est «en assez mauvais état» et que l'amélioration de son accès est «difficile à cause de la configuration des lieux». En 1959, comme aujourd’hui, à part la déviation -partielle- autour de Montbard, le trajet est le même.

|

R.N.80:

UN TRAVAIL DE (GALLO) ROMAINS! Entre Châtillon-sur-Seine et Cluny, la route n°80 rencontre de belles cités de caractère et zigzague au milieu de paysages nobles et sereins marqués par la patine du temps... (lire) |

Depuis 1949, c’est l’avenue du Maréchal-Leclerc qui conduit au centre de Montbard. L’origine du nom de Montbard est incertaine. On peut cependant dire que le mot «bar», qui indique une hauteur fortifiée est très courant dans la région. La cité est en tous cas bâtie autour d’une butte épargnée par l’érosion et sur laquelle on trouvait déjà un château au IXe siècle. Bernard Ier se trouve être le premier seigneur du cru. Son fils, André est l’un des créateurs (ils étaient neuf!) de l’ordre du Temple. Enfin, sa fille est la mère de Saint-Bernard, fondateur de l’abbaye de Fontenay voisine. Plus tard, c’est au Moyen-Age que le bourg prend de l’ampleur. La ville est alors le lieu de fréquents séjours des ducs Valois de Bourgogne. Les épidémies et les sièges n’épargnent hélas pas Montbard: la peste en 1347 et 1623, les troupes anglaises en 1359, les troupes royales d’Henry IV en 1590... En 1742, Georges-Louis Leclerc, qui n’est pas encore le comte de Buffon prend possession du château situé au sommet de la butte. Il en détruit une partie pour ne conserver que deux tours. Les murs sont remplacés par des jardins qui vont notamment abriter un cabinet de travail dans lequel il rédigera son oeuvre: l’Histoire naturelle. Dès lors, on n’imagine plus Montbard sans Buffon, l’hyperactif...

|

| Pont sur la Brenne à Montbard (photo: Marc Verney, janvier 2006). |

Entre Montbard et Fain-lès-Montbard, toujours dans le rapport du XIXe siècle, «sur 5184 m, route bonne tant pour son profil que sa chaussée. Entre Montbard et Marmagne, on trouve une partie qui a été construite en remplacement de l'ancienne route qui était submersible.» Cependant, lit-on que «cette partie sera déplacée par les chemins de fer et nous aurons à donner notre avis sur le nouveau tracé». Enfin, entre Marmagne et Fain, on trouve «une partie neuve construite en 1844 et 1845 pour éviter de fortes rampes». C’est entre ces deux localités que l’on remarque sur la carte d’état-major du XIXe siècle l’ancienne route de Dijon (jusqu’en 1845), qui part, à l’est, vers Fresnes, Lucenay-le-Duc, Lavilleneuve-les-Convers et aboutit sur l’ex-R.N.71 à Courceau. Vers Venarey-les-Laumes, on n’indique longtemps sur les cartes qu’une simple «voie romaine»…

|

R.N.454: RACCOURCI EN SEINE La RN454 de 1959 permet de rallier facilement la route Dijon-Troyes et donc de gagner les sources de la Seine (lire) |

|

LA VIEILLE ROUTE DE DIJON Chevauchant les collines entre Montbard et Courceau, la vieille route royale est encore visible au milieu des bois et des champs (lire) |

Plus tard, entre Fain-lès-Montbard et Les Laumes, le rapport du XIXe indique, «sur 7739 m, route nouvelle provenant du classement de l'ancien chemin de grande communication n°19». La R.N.5 s’oriente désormais vers Vitteaux vers le milieu de ce siècle. Mais auparavant, transpercée (et développée) par la ligne de chemin de fer Paris-Lyon, voilà la petite cité de Venarey-les-Laumes, alanguie dans la plaine de la Brenne (que rejoignent ici l’Oze et l’Ozerain); elle ne semble pas vraiment avoir été destinée à rejoindre la grande histoire... Et pourtant, c’est dans les environs, sur le mont Auxois, en 52 avant notre ère que l’on dit que Vercingétorix, chef des Gaulois fut vaincu par César à la suite d’un mémorable siège qui vit s’opposer des milliers de soldats (et on en discute encore!)... De là jusqu’à Vitteaux, au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, il n’y a aucune route digne de ce nom avant 1839-1840. Et pourtant, que de choses à voir dans la région! Sur la droite, au bord de la Brenne, voilà déjà le château de Villiers, aux murs ruinés mais si charmant dans son écrin de verdure. Il y a peu de villages sur le trajet. La chaussée file au milieu de la vallée bucolique, dominée par ses rebords boisés. Peu avant Vitteaux, la traversée du village de Posanges réserve une jolie surprise. Le bitume se faufile aux pieds d’un imposant château qui semble veiller sur le voyageur. Celui-ci, vraiment impressionnant, a été construit au milieu du XVe par Guillaume du Bois, le premier maître d’hôtel de Philippe le Bon.

|

| On trouve une très belle table d'orientation de 1966 sur le site d'Alésia (photo: Marc Verney, juillet 2013). |

|

R.N.70: AU GRAY DE LA SAONE! Entre Bourgogne et Franche-Comté, la route n°70 traverse Dijon, capitale des grands duc d'Occident. Un voyage dans l'histoire. (lire) |

En arrivant à Vitteaux, la route blanche croise, au centre du bourg, l’ancienne nationale 70. Dans une première moitié du XVIIIe siècle bien entamée (après 1734 en tout cas), un itinéraire Paris-Dijon par Cussy-les-Forges, Sainte-Magnance, Rouvray, Précy, Vitteaux, Sombernon prévaut, lit-on dans l’ouvrage Vitteaux et ses environs. Il faut donc tracer une nouvelle route. Celle-ci s’extrait de Vitteaux (D29) puis monte tout droit en direction de la montagne de la Justice. La chaussée oblique ensuite en direction de Marcellois (D119), se joignant vers le bois d’Hy à l’ancien chemin de montée. Un chantier achevé vers 1747. C’est sur cet axe qu’est passé le célèbre service de diligences Laffite et Caillard (relais à La Chaleur). La route actuelle, qui passe non loin du réservoir de Grosbois, date, elle, du XIXe siècle (1839-1840). On lui donna, dès le départ, 10 m de largeur.

Vitteaux est une étape importante pour les rouliers franc-comtois (ce sont les camionneurs de l’époque!). Ceux-ci, en provenance des monts jurassiens parcouraient tout le pays avec leurs chariots traînés par les robustes chevaux comtois. Du coup, les auberges étaient nombreuses: l’auberge du Raisin, l’hôtel du Dauphin, du Soleil-d’Or, de l’Etoile-d’Argent. Aujourd’hui, on trouve encore un café appelé le Relais de la Route Blanche à la sortie du bourg. Le service des voyageurs au début du XIXe siècle était notamment assuré par des «carrioleurs». Ceux-ci partaient de Vitteaux à 11h du matin. Il fallait de nombreuses heures de route avant d’arriver à Dijon…

La chaussée ondule désormais sur les flancs du val de Brenne. On dépasse Saffres et ses vestiges de château du XIVe siècle. Voici Grosbois-en-Montagne, village situé un peu en contrebas du réservoir de Grosbois. Dominant la vallée à 402 m d’altitude, ce dernier a été conçu pour alimenter, par une rigole de 15 km de long (dont 4 km en tunnel), le canal de Bourgogne à son point de partage des eaux à Pouilly-en-Auxois. Au total, la retenue, construite entre 1830 et 1838, épaisse de 14 m à sa base, peut contenir jusqu’à 9,2 millions de mètres cubes d’eau (superficie de 105 ha). Aux beaux jours, l’endroit est envahi par les Dijonnais assoiffés de fraîcheur... Après avoir longé les berges du lac artificiel (il peut être complètement vide en hiver!), la route blanche s’élève désormais lentement vers Sombernon.

|

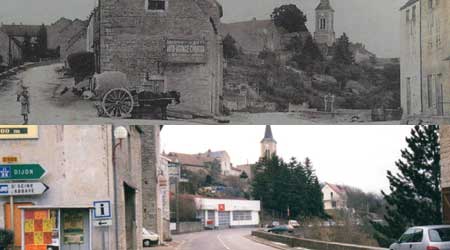

| A Sombernon, hier et aujourd'hui (photo ci-dessous: Marc Verney, février 2006). Ce site respecte le droit d'auteur. En cas de souci sur l'image, merci de le faire savoir à l'auteur. Merci! |

C’est à Sombernon que passe la grande ligne de partage des eaux Océan-Méditerranée. Juché sur un promontoire rocheux à 565 m d’altitude, c’est le premier «col» du trajet! D’ailleurs, à la mauvaise saison, le voyageur y rencontre souvent neige et vents glacés... Bon... ce qui fait vraiment s’arrêter là, c’est la vue! Immense, à tel point que L’histoire de Sombernon écrit que l’on «y jouit d’une de ces vues magnifiques que la Suisse ne désavouerait pas»... C’est au pied de l’église, sur la rectification de tracé de 1846, qui nous fait éviter le vieux centre que l’on a le plus beau panorama en direction de la vallée de l’Ouche. Voilà donc devant nos yeux un cirque de prés et de bois au fond duquel paissent, peinardes, quelques charolaises débonnaires entre les villages de Remilly et d’Agey. A gauche, la butte de Mesmont, au centre, la trouée vers Dijon dans laquelle se faufilent l’ancienne nationale 5 (par les lieu-dit de la Belle-Idée et de La République) et, désormais l’autoroute A38. Les guides de voyage évoquent Sombernon depuis le XVIIIe siècle. Le bourg, placé sur la prestigieuse route royale voyait passer un trafic conséquent (pour l’époque!); les malles-poste, les diligences et les lents chariots comtois faisant souvent étape (après la rude montée) dans les auberges du quartier appelé le «faubourg de Sombernon». Mais il fallait faire attention aux «écorcheurs», les bandits locaux...

|

R.N.77BIS: LA TRAVERSEE DU MORVAN La RN77bis de 1959 relie Nevers à Sombernon en passant par le Morvan. Une route de jolies courbes à suivre ici (lire) |

Après Sombernon et ses vigoureux lacets qui s’accrochent à la montagne, la route blanche se perd (hélas)... dans le tracé de l'autoroute qui emmène l'automobiliste pressé vers Dijon. Nous arrivons là pourtant dans le pittoresque val d'Ouche. Quatre kilomètres avant Plombières-lès-Dijon, la chaussée (construite ici par les Etats de Bourgogne au milieu du XVIIe siècle) traversait le hameau de La Cude (un faubourg de Velars-sur-Ouche où se trouvaient de nombreux restaurants), situé au pied de la masse puissante du mont Afrique (600 m), la plus haute des collines dominant Dijon. Là, se trouvait, dans les années trente à soixante, un phare de jalonnement de la ligne aérienne Paris-Alger. C’était, peut-on lire dans le Bien Public du 27 avril 1925, l’un des plus puissants «au monde». La machine, qui générait de beaux «feux tournants dans le ciel» (X-Files n’est pas loin...) a été éteinte en 1960.

|

| Carte de l'arrivée sur Dijon concernant l'itinéraire Paris-Besançon -en rouge-parue dans Le conducteur français (L. Denis, géographe). |

A Plombières-lès-Dijon, la route de Dijon à Vitteaux (numéro 2 des Etats de Bourgogne) s'arrêtait de part et d'autre du village jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Le bourg devait être traversé en empruntant un chemin étroit et sinueux qui contournait l'église. En 1756, on se décida à améliorer la situation. Pour ne pas démolir de trop nombreuses maisons, une nouvelle portion de route rectiligne fut tracée dans une zone de jardins alors qu’on redressait le lit de la rivière Ouche par le creusement d'un canal. Le tout est achevé en 1758-1759. Après Plombières-lès-Dijon, peut-on lire dans Le tout Dijon de Jean-François Bazin, la chaussée est élargie une première fois vers 1668 en taillant dans la colline qui domine la plaine de l'Ouche. En 1710, un ingénieur, Thomas Dumorey réalise un plan d'une route de 28 m de large sortant de Dijon longeant la chartreuse de Champmol. Les travaux sont achevés en 1756; des frênes sont plantés le long du tracé en 1769, la chaussée est pavée en 1784)... La topographie de cette entrée dans Dijon a été totalement bouleversée dans les années soixante par l’incontournable chanoine Kir, alors pétulant maire de la ville. Celui-ci, qui aime se baigner dans l’Ouche aux premières chaleurs fait acquérir par la cité des terrains dès 1952 entre Plombières et Dijon dans le but de créer un lac autour de la rivière Ouche (il est inauguré en 1964). Auparavant, on trouvait là des maraîchers et les bains Daval, célèbres pour leur friture de goujon…

A côté du lac, au pied de la voie ferrée, on remarque la statue d'un grenadier, oeuvre du sculpteur dijonnais Georges Diebolt, statue provenant du pont de l'Alma à Paris. Un peu plus loin sur la gauche, juste au niveau des premiers bâtiments de la ville, une discrète plaque posée par le Souvenir napoléonien en Bourgogne rappelle qu’ici, à son retour de Marengo le 30 juin 1800, Napoléon passa en revue les troupes commandées par le général Brune. Plus loin, le gros changement dans l’accès au centre de Dijon interviendra avec l’arrivée du train: la construction de la gare et des voies à partir de 1847 coupe la route blanche, qui, auparavant, parvenait directement à l’emplacement de la place Darcy par l’avenue du Maréchal-Foch. Il faut désormais longer le parc de l’Arquebuse et passer sous le pont du PLM Voilà enfin Dijon, une des plus belles étapes de la route nationale 5 historique. |

| La route blanche entre dans le centre de Dijon par le pont de l'Arquebuse. A gauche, le blason du PLM. Image du milieu: configuration des lieux. Un long mur de soutènement recouvre l'ancien tracé qui filait, avant 1847, droit sur la place Darcy. A droite, extrait d'une photo de 1957 montrant les indications routières de l'époque: la route de Genève passe clairement par la place Darcy (photos: MV, octobre 2005 et Revue de l'association française des amis des chemins de fer, septembre-octobre 1957). |

Marc Verney, Sur ma route, janvier 2014

Continuer la promenade sur la R.N.5 historique (clic!)

|

R.N.74:

DE L'EAU DANS LE VIN... En 1959, la route nationale 74 relie l'Allemagne à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) en passant notamment par Sarreguemines, Nancy, Langres, Dijon, Beaune... (lire) |