|

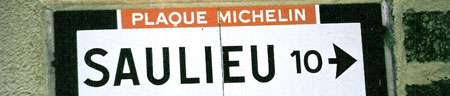

| Gros plan sur la plaque Michelin de l'aire de Marcigny, autoroute A6. Le tracé de la RN80 y est clairement dessiné (photo: MV, février 2011). |

|

| Joli effet autour de la borne Michelin de Vic-s-Thil, à 2 km du tracé de la RN80 (photo: MV, octobre 2009). |

| AMI LECTEUR: les textes, photos et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter l'auteur de Sur ma route. Merci de votre compréhension... |

| Sources et documents: Atlas Michelin des routes de France 1959; carte Michelin n° 65 Auxerre-Dijon (1955); A la recherche du temps passé autour de la butte de Thil, Nicole Bourgeois-Puchot (éd. de l'Armançon, 2008); Le Bien Public du 13 septembre 1999: "Sur le pont Joly, on y roule... depuis deux cent ans"; Le canton de Châtillon-sur-Seine à travers les cartes postales, Jean-Paul Michaut (éd. de St-seine-l'Abbaye, 1981); Histoire de Châtillon-sur-Seine, Michel Belotte (Dominique Guéniot, 1997); Histoire municipale de Châtillon-sur-Seine avant et pendant la Révolution, Charles-Paul Léger (imp. Th. Legros, 1928); Saulieu et son canton, Maryse Rozerot (éd. Alan Sutton, 2007); Semur-en-Auxois, Nicole Bourgeois-Puchot (éd. Alan Sutton, 2007); Précy-sous-Thil au fil des rues, Gérard Gautier (éd. de l'Armançon, 1991); Voyage d'un touriste dans l'arrodissement de Châtillon-sur-Seine, E. Nesle (Le Meur-Michaut 1983, réimpr. de 1860); Wikipédia; Wikisara; les offices du tourisme de Châtillon-sur-Seine, de Semur-en-Auxois. |

|

| L'église Saint-Vorles de Châtillon-sur-Seine, par une claire nuit d'hiver (photo: MV, février 2011) |

|

| A l'entrée de Coulmier-le-Sec, cette borne de pierre rongée par le temps indique Chamesson (photo MV, février 2011). |

|

| Plaque de cocher de la RN80 à Puits (photo: MV, octobre 2009). |

| Villes

et villages traversés par la N80 historique (1959), en

italique, les anciennes RN principales croisées: Châtillon-sur-Seine (N65, N71) Ampilly-le-Sec Coulmier-le-Sec Puits Etais Montbard (N5) Champ-d'Oiseau Chevigny Pont-de-Chevigny Semur-en-Auxois (N454, N470) Courcelles-lès-Semur Précy-sous-Thil (N70) Montlay-en-Auxois Saulieu (N6, N77bis) |

|

| Plaque d'informations touristiques à Semur-en-Auxois (photo: MV, février 2011). |

| Un mot sur les habitants de Semur-en-Auxois! La devise des Semurois est agréable à lire: "Les citoïens de Semur sont des gens paisibles, doux, débonnaires et charitables, s'entraymants et caressants et vivans ensemble en grande concorde et qui se plaisent fort en l'accointance des Estrangers". (l'orthographe est d'époque) |

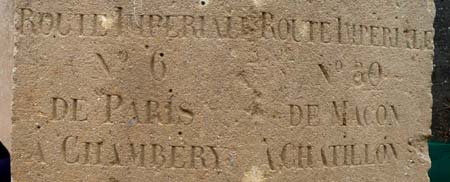

Nos

belles routes de France

R.N.80:

UN TRAVAIL DE (GALLO) ROMAINS! (I)

Sillonnant joliment les campagnes bourguignonnes entre Châtillon-sur-Seine

et Cluny, la route nationale 80 de 1959 était un moyen efficace de mieux

faire connaissance avec les paysages du Morvan et de découvrir un mignon

chapelet de cités de caractère: Semur-en-Auxois, Saulieu ou bien encore

Autun. Une touche d'histoire: de place en place, le macadam de cette voie

recouvre certains grands axes de la Gaule gallo-romaine... Un dernier

mot: lors de sa création, en 1824, l'itinéraire est décrit comme étant

la voie de Châtillon-sur-Seine à Mâcon par Autun. Pour notre part, nous

suivrons le chemin de 1959 tel que visible sur notre vieil atlas Michelin

(un trajet effectué en octobre 2009 et en février 2011). Première partie:

Châtillon-Saulieu.

|

|

Le macadam de la RN80 (auj. D980) vers Montigny-Montfort (photo: Marc Verney, octobre 2009). En cliquant sur l'image vous continuez le trajet de la RN80 historique! |

|

Cependant,

au XIe siècle, Châtillon-sur-Seine n'est toujours qu'un petit

village, perché sur une colline. Il a été quand même fortifié en

868 pour accueillir les reliques de Saint Vorles. L'endroit se développe

un peu plus aux XIIe et XIIIe siècles sous l'impulsion des premiers

ducs de Bourgogne qui cherchent à limiter l'expansion champenoise.

La ville fortifiée compte, au temps des Valois jusqu'à treize portes

et une trentaine de tours de défense. Le XVIe siècle ouvre la ville

à l'industrie sidérurgique (on compte douze forges en 1550). Et

plus de 20 000 voitures chargées de minerai circulent sur des chemins

encore bien difficiles. Deux faits limitent le développement de

Châtillon: un projet avorté de canal jusqu'à Troyes (1805) et l'échec

du projet de passage par le châtillonnais de la ligne ferroviaire

Paris-Lyon en 1840.

Quelques kilomètres plus loin, voici Puits (on devinera sans mal que, dans une région très sèche, ce puits-là devrait abreuver tous les environs!). On passe Etais et la route longe la forêt de Fontenay dans laquelle se blottit la magnifique abbaye fondée au XIIe siècle. Ce joyau de l'architecture religieuse est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Puis le bitume s'incurve et entame une longue descente en direction de Montbard. La petite ville, sous-préfecture depuis 1926, nous dit la brochure de l'office du tourisme, confortablement installée dans une boucle de la Brenne semble aujourd'hui rêver à des temps meilleurs... Le souvenir de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), naturaliste et ingénieur de génie y émerge de partout... C'est là aussi que la D980 rencontre la route blanche Paris-Genève.

Nous

voici dès lors en route pour Semur-en-Auxois. Sur la droite,

voilà les ruines du château de Montfort, construit au XIIIe siècle

par Géraud de Maulmont sur un piton à 317 m d'altitude. A l'origine,

la puissante forteresse était constituée de sept tours et de remparts

entourés de profonds fossés. Ici, la chaussée serpente au milieu

de reliefs doux et bucoliques. Avant d'arriver aux abords de Semur-en-Auxois,

voilà Champ-d'Oiseau et Pont-de-Chevigny où la route traverse l'Armançon

sur un ancien pont de pierre (milieu du XVIIIe siècle) qui a été

retouché au fil du temps pour améliorer la circulation.

Une

des vues les plus connues de la ville est celle où l'on arrive dans

la ville par la rue de Paris. Il n'a d'ailleurs pas toujours

été facile d'accéder à Semur... Si, côté route de Dijon, ce n'était

pas compliqué: on entrait dans la cité médiévale par la Barbacane,

dressée en avant de la porte Sauvigny, c'était une autre "paire

de manches" côté Armançon! L'ancien accès en arrivant de Montbard,

d'Avallon et de Paris, c'était le pavé Saint-Lazare, une redoutable

pente glissante aussi dangereuse à la montée qu'à la descente. Puis

il fallait franchir le pont des Minimes et relancer les équipages

dans la rue des Vaux sous les hautes tours de défense. Les

ingénieurs dijonnais se mettent en quête d'une solution de remplacement

dès 1758. Et le devis est réalisé en 1779: il s'agit de construire

pour 62 538 livres et 16 sols un chemin depuis les Quinconces (l'actuelle

rue de Paris), de jeter un pont d'une seule arche dressé à 24 m

au dessus de l'Armançon (le pont Joly) et de remonter vers le centre-ville

par l'actuelle rue du Pont-Joly. Après quelques retards, le nouveau

chemin est inauguré en 1786 et est encore utilisé de nos jours.

La RN80 historique (D980) se contente en fait d'effleurer Semur. Après le rond-point, la voie prend la direction de Précy-sous-Thil

et croise, à la hauteur de la jonction avec la route d'Epoisses,

la promenade ombragée des Quinconces, qui était aussi, à l'époque,

la gare du tacot. Au XVIIIe siècle, les routes étaient ici sous

la responsabilité du Conseil des Etats de Bourgogne qui mettaient

un point d'honneur à tenter d'entretenir convenablement leurs abords:

ainsi, il fut ordonné en 1718 de planter des arbres fruitiers le

long des axes et d'arracher "sur une largeur de 36 pieds (1 pied = 0,32 m) tous les bois et broussailles bordant"

les cheminements.

Un ultime mot sur Chartraire de Montigny: l'homme, extrêmement avisé (ou très magouilleur) fit construire une superbe hostellerie en 1743 à la sortie de Précy pour capter le nouveau trafic créé par "sa" route nouvelle... Là, se trouve en effet une côte imposante qui imposait le relais ou le renfort de nombreux chevaux supplémentaires... Anecdote amusante: en 1895, lors de la course automobile Paris-Marseille, les concurrents durent faire appel aux chevaux des paysans des environs pour faire grimper leurs montures mécaniques essoufflées!!

Avant

de repartir en direction de Saulieu, on peut jeter un oeil à

la butte de Thil voisine (490 m) et aux restes des fortifications

qui s'y trouvent (redescendre vers la D980 par Vic-sous-Thil). Entre

collines de l'Auxois et monts morvandiaux voici maintenant Saulieu,

ville-étape par excellence sur les chemins de cette région et notamment

la via Agrippa, la voie romaine Rome-Boulogne-sur-Mer construite

en 40 apr. JC. Celle-ci se poursuivait vers Autun par Liernais et

Lucenay. Courtépée, historien originaire de la région pense même

que le nom de Saulieu dérive du latin et du statut d'étape des lieux:

sedis locus, ou lieu de relais.

Marc

Verney, Sur ma route, avril 2011

|