|

| Ancienne borne kilométrique de la R.N.4 à Marolles, près de Vitry-le-François (photo: MV, déc. 2008). |

|

| Plaque de rue à Thiéblemont-Farémont (photo: MV, nov. 2006). |

Sources et documents: Atlas des grandes routes de France (Michelin, 1959); Atlas routier et touristique Michelin France 2011; atlas n°302 De Paris à l’Alsace et à la Lorraine (Michelin, 1953-54); carte n°61 Paris-Chaumont (Michelin, 1941, 1970); carte n°62 Chaumont-Strasbourg (Michelin, 1930, 1947 et 1969); Annales de l'Est, sous la direction de la faculté des Lettres de Nancy, Berger-Levrault et Cie (1899); Bulletin des lois de l'Empire français, imprimerie Impériale (1867); Dictionnaire historique, ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom par le génie, les talents, les vertus, les erreurs, François-Xavier de Feller, Méquignon (1821); Etude historique et statistique sur Saint-Dizier, par l'abbé C. Didier, imprimerie Saint-Aubin et Thévenot (1897); Etudes sur le règne de Léopold, duc de Lorraine et de Bar (1697-1729), H. Baumont, Berger-Levrault (1894); Géographie historique, statistique et administrative du département de la Meuse, E. Henriquet, H. Renaudin, impr. librairie de Renaudin (1838); Guide Rouge France, Michelin (1959); Guide du Routard Lorraine (Hachette, 2013); Guide Vert Champagne-Ardenne (Michelin, 2011); Histoire de Bar-le-Duc, Charles Aimond, éd. Librairie Bollaert (1982); Histoire de Lorraine, sous la direction de Michel Parisse (Privat, 1978); Histoire de Lorraine, Augustin Calmet, impr. A. Leseure (1757); Histoire de Nancy, sous la direction de René Taveneaux (éd. Privat, 1978); Histoire des duchés de Lorraine et de Bar et des trois Evêchés, E.A. Bégin, éd. Vidard (1833); Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution, Georges Reverdy, Presse de l’ENPC (1997); Histoire de la ville de Saint-Nicolas, Xavier Maire, P. Trenel éd. (1846); Histoire des villes vieille et neuve de Nancy, J.J. Lionnois, Haener père impr. (1811); Les routes de France du XXe siècle, 1900-1951, Georges Reverdy, Presses de l’ENPC (2007); Les rues de Nancy, Dominique Robaux, éd. universitaires Peter Lang (1984); Les travaux publics et le régime des corvées en Lorraine au XVIIIe siècle, Pierre Boyé, Berger-Levrault et Cie éd. (1900); Ligny-en-Barrois, Pierre Lefèvre, les dossiers documentaires meusiens (2009); Lorraine-Ardennes (guide touristique MAIF, 1961); L'urbanisme à l'époque moderne: XVIe-XVIIIe siècles, Pierre Lavedan (Librairie Droz, 1982); Statistique administrative et historique du département de la Meurthe, Louis Antoine Michel, chez l'auteur (1822); archives.marne.fr; codecomsaulxperthois.fr; etudes-touloises.fr; jarville-histoire.fr; lignyenbarrois.com; patrimoine-de-lorraine.blogspot.com; toul.fr; ville-saintdizier.fr; le Géoportail de l’IGN, Wikisara; Wikipédia.

|

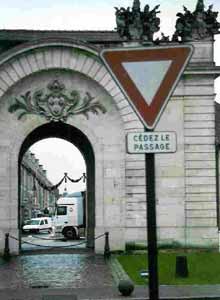

| Passage de la Meuse vers Pagny (photo: MV, nov. 2006). |

Localités

et lieux traversés par la N4 (1959):

Vitry-le-François (N44, N396 )

Marolles

Vauclerc

Thiéblemont-Farémont

Perthes

Saint-Dizier (N67)

Ancerville

La Houpette

Stainville

Nant-le-Petit

Maulan

Ligny-en-Barrois (N66)

Saint-Aubin

Ménil-la-Horgne

Void (N64)

Pagny-sur-Meuse

Lay-Saint-Rémy

Foug

Ecrouves

Toul (N60)

Dommartin-lès-Toul

Gondreville

Poste de Velaine

Les Baraques

Nancy (N57, N74)

Jarville

Laneuveville

Saint-Nicolas-de-Port

Varangeville

Dombasle

Hudiviller

Lunéville (N59)

|

| Détail d'une ancienne plaque à Gondreville (photo: MV, nov. 2006). |

|

| Plaque de la N4 à Gondreville (photo: MV, nov. 2006). |

|

| Immeuble Art nouveau du quotidien l'Est-Républicain à Nancy (photo: MV, nov. 2006). |

|

| Panneau Michelin peu avant Saint-Nicolas-du-Port (photo: MV, nov. 2006). |

|

| Plaque de cocher à Hudiviller (photo: MV, nov. 2006). |

D'autres ressources autour de la nationale 4 historique: La page Wikisara consacrée à cette nationale française (lire). |

| AMI LECTEUR: les textes, photos et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter l'auteur de Sur ma route. Merci de votre compréhension... |

Déviation de Nancy: «It’s a long way…». Si la liaison Paris-Strasbourg fait partie des grands itinéraires internationaux dès 1933, il en a fallu du temps pour que se mette en place une déviation routière autour de la cité de Nancy! A lire Georges Reverdy dans Les routes de France du XXe siècle, 1900-1951, «le principe de la déviation de Nancy était retenu» dès 1936, mais des interrogations ont pesé sur le tracé jusqu’en 1938… Et les ponts et chaussées y travaillaient encore en 1944… La carte Michelin n°62 de 1947 Chaumont-Strasbourg indique un projet de route passant au large de Villers-lès-Nancy (lieu-dit de Clairlieu) et allant de la R.N.4 peu après Les Baraques jusqu’au niveau de la R.N.57 plusieurs kilomètres après Nancy tout en coupant la R.N.74 avant le lieu-dit la Vierge de Chaligny. L’Atlas des grandes routes de France (Michelin, 1959) montre lui, une chaussée autoroutière se finissant à la hauteur de Saint-Nicolas-de-Port (en travaux après vers Hudivillers). Le contournement est signalé réalisé jusqu’après Dombasle (nommé A33) sur le même atlas, mais en 1967. Bizarrement, la carte Michelin Chaumont-Strasbourg de 1969 évoque un contournement routier numéroté R.N.4bis… Le doublement de cet étrange autoroute A33, qui, auparavant n’était fait (en grande partie) que de sections à trois voies sera réalisé entre 1975 et 1993.. |

Belles

routes de France...

R.N.4:

VOUS AUREZ L'ALSACE ET LA LORRAINE (II)

La deuxième partie de notre promenade sur la R.N.4 historique nous emmène de Vitry-le-François à Lunéville. Après Saint-Dizier, la cité des valeureux Bragards du siège de 1544, la route s’enfonce dans les collines, virevolte autour des bois sombres de la Lorraine. Mais voilà déjà que s’annonce Nancy. Au cœur du duché, la ville rayonne par de multiples routes construites dès le XVIIIe siècle. Mais avant, il faut en passer par les terribles «fonds de Toul», au cœur de la vaste forêt de Haye… Un passage comblé par les habitants de la région au prix de terribles efforts qui s’étaleront -lors du XVIIIe siècle- sur dix-sept années de labeurs... C’était encore le temps de la «corvée» pour –presque- tous… A nouveau, on revisite l’itinéraire Paris-Strasbourg de fond en comble… Bonne re-lecture!

|

|

Ancien tracé de la R.N.4 à la sortie d'Ancerville, en direction de Ligny-en-Barrois (photo: Marc Verney, nov. 2006) En cliquant sur l'image, vous poursuivez le voyage vers Strasbourg. |

La traversée de Vitry-le-François est encore difficile de nos jours. En 2025, il faut suivre le contournement du vieux centre par l’avenue du Quai-des-Fontaines, la rue Saint-Abdon et emprunter le faubourg de Châlons ou celui de Vitry-le-Brûlé pour rejoindre une rocade qui ramène le voyageur au-delà de Marolles. En 1959, indique le Guide Rouge Michelin de la France, la traversée de l’agglomération avait le mérite de la simplicité: tout droit par la rue du Pont, passage sur la place d’Armes, la rue Domyne-de-Verzet, la place de l’Hôtel-de-Ville et le faubourg Léon-Bourgeois (D982E1) qui pointe vers le village voisin de Marolles. On passe le canal de la Marne à la Saône, long d'environ 224 km et construit de 1862 à 1907, puis la voie ferrée Paris-Strasbourg (mise en service en 1852).

A VOIR, A FAIRE |

|

| Voici la première vision du centre de Vitry-le-François que le voyageur a en arrivant de Paris (photo: Marc Verney, nov. 2006). |

|

R.N.396: DELICES DE BOURGOGNE... Voilà une route qui vous surprendra! Une vraie promenade de plus de 300 km sur un axe qui mérite le label "route buissonnière" (lire) |

La route historique traverse le village de Marolles (D396). D’origine gauloise, ce nom, très répandu, signifie «clairière, lieu défriché» et par extension «village», signale Wikipédia. Puis, aujourd’hui à quatre voies, la R.N.4 passe au large de Vauclerc. Sur la gauche de la route, le lieu-dit du Terrain-Militaire rappelle l’histoire passée des lieux, un champ de manœuvres devenu, au fil du temps, terrain d’aviation… Quelques kilomètres en ligne droite et voici la localité de Thiéblemont-Farémont. Deux communes qui ont fusionné en 1862. Un court aménagement de la route y a été effectué en 1953. Un ensemble de cartes -daté de 1776- préservé sur le site des archives de la Marne montre la quasi ligne droite de la chaussée de Nancy entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Il est question ici de la «route de Paris en Allemagne traversant la Champagne par Epernay, Châlons, Vitry et Saint-Dizier». Wikisara nous signale des «réparations» vers 1846 sur la section allant de Vitry-le-François à la limite départementale entre Marne et Haute-Marne après Thiéblemont-Farémont. La carte d’état-major du XIXe siècle publiée par l’IGN (Géoportail) signalait une «poste», aujourd’hui disparue, peu après cette limite. Plus tard en 1882, un rapport préfectoral au Conseil général de la Haute-Marne décrit la situation sur la R.N.4: «De la limite de la Marne à Saint-Dizier, la route, peu fréquentée est en bon état et facilement entretenue avec du gravier; entre les abords de Saint-Dizier et la Meuse, au contraire, la circulation industrielle est écrasante, mais la substitution des matériaux durs (trapp des Vosges) aux matériaux du pays permet de conserver cette portion de route en bon état». Après Perthes, contournée dans les années 80, la chaussée se rapproche encore plus du canal de la Marne à la Saône. On passe ensuite le carrefour aménagé du lieu-dit de la Bobotte (commune d’Hallignicourt). Et puis, sans vraiment la voir, on longe la base aérienne de Saint-Dizier-Robinson, créée en 1913.

|

| Ambiance "relais routier" à Perthes, sur une partie désormais négligée de la chaussée Paris-Strasbourg (photo: Marc Verney, nov. 2006). |

Le paysage évolue, les collines s'emparent de l'horizon. Saint-Dizier, sous-préfecture de la Haute-Marne s’annonce. C’est en 1488 que le roi Charles VIII réunit la seigneurie à la couronne de France. Face au duché lorrain, la cité devient forteresse royale. En 1544, Charles Quint investit Saint-Dizier. Les habitants tiennent bon: «L’assaut, lit-on sur la site de la ville, est repoussé pendant plus d’un mois par les défenseurs avec de lourdes pertes de part et d’autre. Cette résistance permet à la France de se ressaisir et de sauver Paris». En février 1766, la Lorraine est rattachée à la France. Saint-Dizier perd son rôle de défense des frontières. Plus tard, en 1775, un incendie ravage une grande partie de la ville. Dès lors, nous narre ville-saintdizier.fr, «un ingénieur des Ponts et Chaussées, Jean-Joseph de Coluel, décide la destruction d’une grande partie des fortifications, devenues inutiles, et des maisons à colombages faisant ainsi disparaître l’aspect médiéval de la ville». L'éclairage de la ville était fort modeste au XVIIIe siècle: «Onze réverbères tout à fait primitifs en 1772 pour les 5000 habitants de la ville», écrit Charles Didier dans l'Etude historique et statistique sur Saint-Dizier. Aujourd'hui, écrit-il en 1897, «pour 14.000 habitants, il y a 215 réverbères à gaz»... Située sur le grand itinéraire routier Paris-Strasbourg, la cité des Bragards (les «braves gars») bénéficie très tôt d'une première déviation qui détourne au nord du centre le flux automobile de la R.N.4. Projetée dès les années quarante, elle est en service dans les années cinquante. La carte publiée par l’IGN dans le Géoportail la montre bien avec ses échangeurs désormais détruits et remplacés par des ronds-points, l’un vers la cité Sainte-Marie et l’autre après l’avenue Raoul-Laurent (le contournement actuel, plus récent, passe aujourd’hui au sud). A noter qu'en 1952, la première «ville nouvelle» de France, le quartier du Vert-Bois, est construite à Saint-Dizier.

A VOIR, A FAIRE |

|

R.N.67:

L'ABSINTHE NOUS FAIT CHOCOLAT! C'est une route qui a le goût de l'histoire... et des bonnes choses!! Entre les foires de Champagne et les monts jurassiens, quelques centaines de kilomètres charmants et à avaler avec joie et passion... (lire) |

On quitte Saint-Dizier par la route de Nancy et d’Ancerville. La côte du Vert-Bois marquant la sortie de la cité est «adoucie» vers 1845, signale Wikisara. Ici, raconte l’Histoire de Lorraine, «le tracé Saint-Dizier-Ligny via Stainville» est imposé à la moitié du XVIIIe siècle par Choiseul. Avant la fin du XVIIIe siècle, le trafic vers Nancy passait plutôt par Bar-le-Duc et Commercy. Nous entrons très vite dans la Meuse, en Lorraine. Pour cette région, séparée du royaume de France jusqu’en 1766, la viabilité des routes a toujours été un grand souci. Au début du XVIIIe siècle, le duc Léopold, qui a la Lorraine en charge depuis 1690, va œuvrer à la restauration des axes routiers. Une période «féconde», indique même l’ouvrage Les travaux publics et le régime des corvées en Lorraine au XVIIIe siècle: «Les anciens chemins restaurés, puis plus soigneusement entretenus, avaient été rendus moins dangereux aux voyageurs. Futaies et taillis avaient été abattus à 30 toises de chaque côté des routes qui les traversaient». Un nombreux personnel des ponts et chaussées est même embauché, bâtissant, jusqu’à la fin du règne de Léopold en 1729, près de 400 ponts et traçant près de 800 km de routes. Toujours bien entretenues au milieu du XVIIIe siècle, les chaussées de Lorraine «sont, en général, apprend-on dans l’ouvrage de Pierre Boyé, recouvertes de bons et solides matériaux. Les substances terreuses avec lesquelles on les exhaussait auparavant, ont été remplacées. Les pierres, qui rendaient jusqu'alors les chemins "extrêmement durs et pénibles aux voyageurs", sont concassées avant le rechargement». C’est entre 1739 et 1769 que l’on réalise une chaussée entre Saint-Dizier, Ancerville, Stainville, Ligny-en-Barrois. Il s’agit d’aller tout d’abord vers Commercy. Des travaux réalisés grâce à l’obligation de corvée, due par les riverains de ces routes en mai et octobre de chaque année. Inutile de préciser que cette «corvée» sur les routes n’avait rien d’enthousiasmant… Une grande montée vers Ancerville par la vallée du Château et l'automobiliste du XXIe siècle se retrouve sur une vaste quatre-voies (des années 90) qui pourra l'emmener sans heurt jusqu'à Nancy. En consultant les vieilles cartes, on retrace le tracé de la R.N.4 d'antan. A Ancerville, c’est la rue de Saint-Dizier et de Ligny. Peu avant La Houpette, plusieurs virages serrés sont coupés par la route moderne depuis 1958. A Aulnois-en-Perthois, un nouvel échangeur se détourne de la vénérable route nationale. Stainville, pour sa part, est totalement contournée («1982», dit Wikisara). La «construction de caniveaux pavés le long de la route impériale n°4» dans la traverse du bourg y est menée en 1867, signale le Bulletin des lois de l'Empire français , alors que la route y empruntait encore la «rue Nationale» devenue D604. La voie rapide passe au sud du mont Dardel sur lequel s’appuie la petite localité. Le village, ravagé par les combats de juin 1940, est, nous indique le site codecomsaulxperthois.fr «reconstruit à l’issue de la guerre entre 1950 et 1952, et définitivement achevé en 1959».

|

|

| A gauche, la porte de Paris à Vitry-le-François. L'originalité de cette porte est son implantation: démontée à partir de 1938, elle fait actuellement face à la route de... Châlons-en-Champagne... A droite, ancienne borne kilométrique de la N4 à Stainville (photos: Marc Verney, nov. 2006). | |

Dans la côte Pierreuse, avant Ligny-en-Barrois, un virage sec situé dans le Grand-Val du bois de Velaines est négligé par la voie rapide (heureusement!). Il est rectifié vers 1975, dit Wikisara. La petite cité est complètement évitée depuis 1974-75 par un pont qui domine les maisons et le croisement avec la R.N.66 historique. Jadis enclave du duché du Luxembourg, le comté de Ligny devient propriété de Léopold de Lorraine en 1719. «Ligny est bâtie avec régularité. Les rues en sont larges, propres, bien percées et aboutissent à une belle place publique», peut-on lire dans la Géographie historique, statistique et administrative du département de la Meuse. «La ligne de diligences Paris-Strasbourg assure une liaison quotidienne; elle amène la création d'un bureau des postes, d'un bureau des diligences, d'une auberge, d'un hôtel pour les diligences quotidiennes et de l'hôtel du Sauvage», écrit Pierre Lefèvre dans l'ouvrage Ligny-en-Barrois. Ces attelages empruntaient la longue rue de Strasbourg, tracée à partir de 1746 en détruisant le château de Comtes, dit lignyenbarrois.com. L’ancienne route nationale (praticable) sort de la cité par la vallée des Grèves et rejoint le tracé actuel après une longue boucle au nord.

A VOIR, A FAIRE |

|

R.N.66:

DE BAR A BALE La route nationale 66 historique de 1959 relie simplement Bar-le-Duc en Lorraine à Bâle, aux portes du Jura suisse. Une belle promenade à faire en toutes saisons (lire) |

Plus loin encore, selon Les routes de France du XXe siècle, 1900-1951, la courte déviation de Saint-Aubin est réalisée peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais de premiers travaux de rectification s’y sont déroulés dès 1845, «parachevés en 1846», dit Wikisara. A Mesnil-la-Horgne, lieu de naissance en février 1672 de l’historien lorrain Dom Calmet, le contournement est mis en service en pleine guerre, en 1941. Plus loin, voilà Void, ancien carrefour important au croisement de la Meuse et de la voie romaine de Reims à Toul et Metz. Si la localité est contournée depuis le début des années 70, un projet de passage amélioré est approuvé dès 1782 après des dizaines d'années de discussions, nous explique encore Georges Reverdy, dans l’Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution. On note les traces d’une voie antique peu avant le bourg, à l’ouest (on y passe le pont des Pèlerins!). Void a vu naître Nicolas-Joseph Cugnot, le 25 septembre 1725. C’est l’inventeur –en 1769- d’une machine roulante à vapeur, le fardier, qui fut l’ancêtre de nos véhicules à moteur. Le fardier de Cugnot était capable, dans l’une de ses versions, de transporter 5 tonnes à 3,5 km/h! Entre Void et Pagny, la chaussée passe le canal de la Marne au Rhin (mis en service en 1853) sur le «pont Biais». A Pagny, la route nationale historique traverse la Meuse et diverge totalement de la quatre-voies qui évite tous les bourgs. La localité, déviée en 1968, devint française en 1552, explique le site pagnysurmeuse.fr, «lors de la conquête des Trois Evêchés par le connétable de Montmorency sur Charles Quint. La province des Trois Evêchés, Metz, Toul et Verdun, entre par cette victoire dans les droits de protectorat du roi Henri II qui régnait alors en France. Cependant elle ne fut reconnue définitivement possession française qu’en 1648 par les traités de Westphalie conclus entre la France, l’Allemagne et la Suède, et qui mettaient fin à la guerre de Trente ans». Nous roulons donc sur la D36d et la D400, qui coupe un ancien lit de la Moselle où se trouve désormais le canal. Avant Lay-Saint-Rémy, la route traverse un lieu, le fond de Louvaud, où, dit-on, s'embusquaient des voleurs de grand chemin pour détrousser les voyageurs. Là et à Foug (rectification de 1840, Wikisara), les rues s’appellent aujourd’hui «rue de France», «rue du Saint-Empire», «route de Paris». Nous voilà maintenant en Meurthe-et-Moselle sous les remparts de Toul. Placée sur l'axe romain Trèves-Lyon qui la traverse de part en part, Toul est -comme on dit- une cité chargée d'histoire… La cité apparaît au Second Empire romain sous le nom de Tullium Leucorum. Concernant l'axe Est-Ouest, il existait bien une voie romaine de Bar-le-Duc à Toul, mais le trajet de celle-ci ne se confondra jamais avec celui de la R.N.4 historique, passant au sud par Boviolles, Saint-Germain-sur-Meuse et le lieu-dit de La Savonnières. Après avoir été l’un des Trois Evêchés, c'est en 1648 là aussi que la ville devient officiellement française par le traité de Westphalie. Et, située aux marges du royaume de France, la cité est donc fortifiée par l'omniprésent Vauban en 1700. Encore une fois, de nombreux bâtiments de la cité sont détruits durant les combats de 1940. La construction du pont de 7 arches sur la Moselle vers Dommartin-lès-Toul a débuté en 1754. «L’importance de ce grand pont réalisé au XVIIIe siècle reliant Toul et Dommartin sur la route de Nancy fut réelle jusqu’au XXe siècle. Réalisé dans la décennie 1750 par l’ingénieur Sganzin, long de 125 mètres, c’était le troisième ouvrage sur la Moselle après ceux de Flavigny et de Pont-Saint-Vincent», lit-on sur le site etudes-touloises.fr. La carte d’état-major du XIXe (1820-1866) publiée par le site de l’IGN mentionne en tout cas un «grand pont» sur la rivière. On traverse Dommartin avec l’avenue du Général-Leclerc, qui suit l’ancien tracé de la chaussée. Il faut mettre maintenant le cap sur Gondreville (D400) en se faufilant auprès de l’autoroute A31.

|

R.N.64:

DES ARDENNES AUX VOSGES La route nationale 64 de 1959 traverse les plus grands champs de bataille français et nous emmène au pied des Vosges par la jolie forêt de Darney (lire) |

|

| Carrefour "à l'ancienne" vers Nant-le-Petit (photos: Marc Verney, nov. 2006). |

A VOIR, A FAIRE |

|

R.N.60: LES VOIES DE JEANNE... Entre Orléans et Toul via les belles cités de Sens et Troyes, voici une route qui vit au rythme de la grande histoire de France... Jeanne d'Arc, nous voilà!! (lire) |

On passe l’ancien faubourg de l’Hôpital (XIXe), dénommé la Tuilerie aujourd’hui, et nous voici sur l’avenue de la Libération qui mène au centre de Gondreville. «D'origine gallo-romaine, ce village était la première résidence des rois francs; il devint, dès le XIIe siècle, une place-forte des ducs de Lorraine», lit-on sur le site patrimoine-de-lorraine.blogspot.com. D'après le site des Etudes touloises (etudes-touloises.fr), En 1147, c’est le duc Mathieu II qui érige, «de façon illégale, un château devant le pont de Gondreville. Son but était de pouvoir contrôler aisément la vallée de la Moselle ; en effet, le pont de Gondreville était un des passages obligés pour franchir la Moselle». Puis, après avoir encore évité la –très- bruyante autoroute A31, voici la forêt de Haye, un massif forestier d’environ 12.000 ha, vaste et vallonné, qui s'étend aux abords immédiats de Nancy. Pour atteindre cette cité à l’est, il fallut longtemps, nous narre l’Histoire de Nancy, «contourner le massif soit par le nord à Frouard, soit par le sud à Pont-Saint-Vincent». La route historique la traverse de part en part après des travaux imposants menés au milieu du XVIIIe siècle dans les Fonds de Toul par le peu populaire intendant La Galaizière. «Dès 1703, lit-on dans l’ouvrage Les travaux publics et le régime des corvées en Lorraine au XVIIIe siècle, le duc Léopold s'était occupé de faire élargir et améliorer considérablement une voie si importante. Mais, devant les obstacles offerts par la nature eu ces lieux accidentés, il avait jugé excessif d'employer gratuitement les habitants à une telle tâche. Il avait renoncé, d'ailleurs, à supprimer complètement certaines pentes périlleuses, et la route continuait à y décrire de longues et dangereuses courbes». Les travaux recommencent en 1745. Ils dureront 17 ans et imposeront de grandes souffrances aux riverains corvéables. Il s’agit d’obtenir «dans le parcours de la forêt de Haye, une chaussée large, directe et d'égal niveau». Le chantier, qui élève la route d’une cinquantaine de mètres, est ainsi décrit par Pierre Boyé: «Voici les deux gouffres; ils sont larges et profonds. Le premier, surtout, qui mesure 150 pieds de dépression verticale. Il s'agit pour les habitants du pays de combler ces abîmes, et d'exhausser la route qui les traverse. Ils accumuleront les matériaux; ils élèveront successivement des terrasses. L'œuvre est immense; qu'importe!» Un lieu-dit naît sur l’emplacement des travaux: Les Baraques, où l’on trouve quatre auberges au cours du XVIIIe siècle. On décrit ainsi la nouvelle voie dans les Annales de l'Est (1899): «La route s'étend facile et droite; elle est garnie de chaque côté de landrages ou garde-fou en charpente, de haies vives et de plantations de saules. Les deux levées sont définitivement de véritables ponts, jetés sur les ravins». Beaucoup plus tard, au XXe siècle, dans les années soixante, on lit dans le guide Lorraine-Ardennes (MAIF, 1961), qu’en raison de l’implantation d’un camp militaire américain, toute la partie nord de la forêt, entre Nancy et Toul, «est totalement impraticable».

|

| A Gondreville, on trouve deux belles plaques de cocher de la R.N.4 (Photo: Marc Verney, nov. 2006). |

Nancy est la première très grande agglomération rencontrée sur ce voyage. La R.N.4 historique y entre par l’avenue de Boufflers, belle avenue rectiligne, indique l’ouvrage Les rues de Nancy, tracée en 1753 pour remplacer la vieille route de la Côte. Les origines de la capitale de Lorraine sont multiples mais récentes: au XIe siècle, la présence d'un gué sur la Meurthe, la proximité de la giboyeuse forêt de Haye, le passage de la voie nord-sud la plus praticable et de l'axe de circulation Est-Ouest du sel ont certainement décidé le duc Gérard à établir une petite place forte du nom de Nanciacum. Nancy peut alors se développer –lentement- entre royaume de France et Saint-Empire romain germanique sous la férule des ducs de Lorraine jusqu'au XVe siècle. «L’obstacle des côtes de Moselle, dit l’Histoire de Nancy, repousse les carrefours commerciaux au nord avec Pont-à-Mousson et au sud à Saint-Nicolas-de-Port (qui organise de vastes foires au XIIIe siècle)». Puis, en 1477, Charles-le-Téméraire meurt sous les murs de Nancy; le rêve d’un Etat bourguignon identique à la Lotharingie s’efface avec lui… C’est à la fin du XVIe siècle, en 1588 que Nancy prend un nouvel essor: Charles III décide de tripler la taille de la cité avec la Ville-Neuve. En 1737 –après une longue occupation au XVIIe siècle- le roi de France, Louis XV, acquiert la Lorraine et y établit son beau-père, Stanislas Leszczynski. Cet ancien roi de Pologne fait de grands aménagement à Nancy, dont la célèbre place Stanislas. Mais, derrière ces multiples travaux, souligne l’Histoire de Nancy, se trouve l’intendant français, Antoine de la Galaizière, qui ne laissera pas que des bons souvenirs aux Lorrains. En 1871, l'avancée prussienne place la grande cité de Lorraine quasiment aux frontières du pays, et ce jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale (en 1914, la terrible bataille du Grand-Couronné sauve Nancy de l’occupation allemande). Mais, heureusement, la cité des bords de Meurthe, avec l’apport des nombreux Alsaciens ne souhaitant pas devenir Allemands, s’est développée: une frénésie de construction embrase la ville, de vastes industries s’installent. A la fin du XIXe siècle, l'Ecole de Nancy fait bâtir de nombreux bâtiments inspirés par l'Art nouveau.

A VOIR, A FAIRE |

|

R.N.57:

"T'AS VOULU VOIR VESOUL"! La route nationale 57 historique de 1959 relie Metz à Besançon en passant par Nancy, Epinal, Vesoul... Un coin de France cher aux chanteurs! (lire) |

|

R.N.74:

DE L'EAU DANS LE VIN... En 1959, la route nationale 74 relie l'Allemagne à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) en passant notamment par Sarreguemines, Nancy, Langres, Dijon, Beaune... (lire) |

Il ne reste, dans la ville, plus de traces du passage de la nationale 4, d’autant que, très vite, une large déviation est réalisée (voir encadré). Au Moyen Age, c’était la rue Saint-Nicolas qui menait à Saint-Nicolas-de-Port. Aujourd’hui voilà l’avenue de Strasbourg, créée en 1723 à partir de la porte Saint-Nicolas. Au tout début du XVIIIe siècle, ce coin de l’agglomération n’est que peu bâti (édifices religieux, fermes); de 1715 à 1729, on y construit «sans relâche», précise l’Histoire de Nancy. La «traversée» du faubourg Saint-Pierre est réparée en 1838, signale Wikisara. Voici Jarville-la-Malgrange, où l’on peut encore voir un «quai de la Bataille» en souvenir du siège de 1477 (c’est là que se trouvaient les troupes bourguignonnes). A partir du XIXe siècle, le bourg connaît un fort développement industriel, écrit jarville-histoire.fr: «D’abord avec l’exploitation des mines de fer au plateau de Haye, à Ludres, Chavigny entre autres, avec la présence de l’eau grâce à la Meurthe, puis avec la construction des lignes de chemin de fer, du canal de la Marne au Rhin, deux usines à fonte s’installent entre le canal et la Meurthe». Pour imaginer l'itinéraire de 1959, il nous faut toujours suivre la départementale 400 qui traverse le bourg de Laneuveville-devant-Nancy, où la «côte Grise» est «adoucie» en 1845 (Wikisara). Un tout petit peu plus loin, Wikisara note aussi la «rectification» de la Madeleine la même année. Voici maintenant Saint-Nicolas-de-Port (St Nicolas est le patron de la Lorraine), où l’on rentre par la rue Charles-Courtois en 1959 et dont un pont de trois arches sur la Meurthe a été reconstruit en 1741 après une crue dévastatrice en octobre 1740, apprend-on dans la Statistique administrative et historique du Département de la Meurthe. Initialement connu sous le nom de Port, le lieu –comme son nom l’indique- a longtemps servi de débarcadère pour les marchandises circulant sur la Meurthe. Saint-Nicolas est aussi le lieu d’expédition du sel gemme que l’on retire des mines environnantes, exploitées dès le XIIe siècle, notamment à Art-sur-Meurthe, à Varangéville, à Rosières-aux-Salines (l’exploitation de Varangéville, en service depuis 1855 se développe à 160 m sous terre).

A VOIR, A FAIRE |

|

| La route nationale 4 historique (D400) à Hudiviller (photo: Marc Verney, nov. 2006). |

De Varangéville, la R.N.4 historique (D400) longe le canal de la Marne au Rhin et atteint Dombasle-sur-Meurthe, traversée par la rue Gabriel-Péri. Après la création de l'usine Solvay en 1873, signale Wikipédia, la localité devient le principal centre de production de carbonate de sodium dans le monde, profitant du canal pour l'acheminement par péniches des matières premières (houille et sel) mais aussi de la production. Le sel venait essentiellement de la saline de Varangéville, toute proche. On quitte l’endroit par l’avenue du Général-Leclerc, déjà tracée sur la carte du XIXe siècle (1820-1866) publiée en ligne par le Géoportail de l’IGN. On traverse les cités Transwal (1920) et Maroc (1906), créées par Solvay pour ses ouvriers. Un peu plus loin, avant Hudiviller, le grand contournement de Nancy rejoint la R.N.4 historique. Il se poursuit désormais, sous forme de voie rapide, au-delà de Lunéville, en direction de Strasbourg. Nous continuons, de notre côté, sur la départementale 400, qui, dépassant Hudiviller, s’approche de Vitrimont. Petit trait «humoristique» sur les cartes, dans le coin… Celle du XIXe siècle (IGN) mentionne «l’auberge des Œufs-Durs» au niveau d’Anthelupt. Un lieu-dit qui est resté mentionné sur celle du XXIe siècle… mais la petite histoire ne dit pas si l’on y mange toujours ses œufs de la même manière! Sans rire… le général de Gaulle s’y est arrêté lors d’un voyage en Lorraine et le général Foch y avait l’un de ses postes de commandement. C’est d’ailleurs par là qu’eurent lieu les premiers combats de la guerre 1914-18, du 20 août au 10 septembre 1914, alors que les Allemands cherchent à encercler Nancy en perçant dans la «trouée de Charmes». En croisant le lieu-dit la Basse-Léomont, nous laissons partir sur notre gauche le «chemin de la Vieille-Route». Notre chemin de 1959, passe, lui, par Vitrimont. On arrive à Lunéville par le faubourg de Nancy. Une chaussée qui a été réalisée au début du XVIIIe siècle. Un premier château fut construit dans la région «pour protéger, lit-on dans l’encyclopédie Wikipédia, le point de passage que constitue le pont sur la Vezouze, sur la route du sel que les sauniers et marchands empruntaient entre Rosières, Vic-sur-Seille, Marsal d'une part et Deneuvre, l'Alsace et la Bourgogne d'autre part». «Lunéville, découvre-t-on dans l’Etude sur le règne de Léopold, n’était qu’une bourgade en 1697, les fumiers et les porcs encombraient ses rues étroites, malpropres, creusées d’ornières profondes qui en rendait la fréquentation difficile et souvent même dangereuse. De 1700 à 1702, la Chambre obligea les propriétaires à faire paver devant leurs maisons»… «En 1728, la place Neuve (aujourd’hui Léopold) fut tracée; on exempta de corvée ceux qui bâtiraient en trois ans sur la place ou les rues attenantes des maisons solides et complètes»… Le château de la cité, qui domine le centre-ville abrita longtemps Stanislas Leszczynski, roi détrôné de Pologne et beau-père de Louis XV. C’est aussi à Lunéville, dans les ateliers de la fabrique Lorraine-Dietrich qu’ont été réalisés les wagons du plus célèbre train du monde, l’Orient-Express.

A VOIR, A FAIRE |

On quitte Lunéville par la rue Nationale et le faubourg d’Alsace (D400). Là, dans le prolongement du parc du château, on trouvait un «champ de manœuvres» (la ville, surnommée la «cité cavalière» reçoit de très nombreuses unités militaires à cheval). Le premier village croisé est Marainviller.

|

AU FIL DE LA ROUTE NATIONALE 4... Les régions du nord et de l'est de la France recèlent de nombreuses traces des routes anciennes... Le voyageur qui zigzague entre anciennes nationales et nouvelles départementales le sait bien... (lire) |

![]()