|

| Belle plaque Dunlop située à la Ferté-Milon (photo: MV, février 2013). |

|

| Passage de la Grivette, apès Mareuil-sur-Ourcq (photo: MV, février 2013). |

|

| Publicité Simca à Varreddes (photo: MV, février 2013). |

Sources et documents: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°56 Paris-Reims, Michelin (1925); carte n°61 Paris-Chaumont, Michelin (1941); carte n°97 150 km autour de Paris, Michelin (1970); Bulletin de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts, par la Société historique régionale de Villers-Cotterêts, Imprimerie de l'argus soissonnais (1911); Etudes sur la rivière et la vallée du Grand-Morin, A. Bazin, impr. Paul Brodard (1907); Guide Bleu des environs de Paris, Hachette (1928); Histoire du duché de Valois, volume 3, Claude Carlier, Guillyn (1764); Histoire topographique, politique, physique et statistique du département de Seine-et-Marne, volume 1, Félix Pascal, Crété éditeur (1836); La Ferté-Milon, histoire et documents, Maurice Lecomte, librairie Béfort-Dupuis (1895); Les routes dans la Brie et la Champagne occidentale, Jean Mesqui, la Revue générale des routes et des aéroports (1980); aufildelourcq.com; culture.gouv.fr; may-en-multien.fr; topic-topos.com; Remerciements: Wikipédia, Wikisara, le Géoportail de l’IGN, les archives départementales de Seine-et-Marne, la médiathèque de Melun.

|

| En direction de Melun, après avoir franchi Meaux (photo: MV, février 2013). |

Localités

et lieux traversés par la N36 (1959):

Villers-Cotterêts

(N2)

La Ferté-Milon

Bourneville

Mareuil-sur-Ourcq

Neufchelles

May-en-Multien

Le Gué-à-Tresmes

Varreddes

Meaux (N3)

Quincy-Voisins

Couilly

St-Germain-sur-Morin (N34)

Coutevroult

La Gannière

Fontenay-Trésigny (N4)

Chaumes-en-Brie

Guignes (N19)

Saint-Germain-Laxis

Rubelles

Melun (N5, N5bis)

|

| L'obélisque de la forêt de Crécy (photo: MV, février 2013). |

Chemins ferrés, chemins faisant... "Il y a d'autres carrières de pavés à Betz, à Acy et à May-en-Multien, mais elles y sont moins utiles pour l'entretien et la solidité des chemins, que les pierrailles qui y font communes. Ces pierrailles servent à ferrer les chemins, et cette dernière manière est préférable à l'autre, parce qu'elle coûte moins; la méthode de ferrer se pratique dans tous les lieux où les cailloutis et les pierrailles abondent. C'est ainsi qu'on a construit les chemins de la Ferté-Milon à Meaux, de Villers-Cotterets à la Ferté-Milon et de Villers-Cotterets à Compiègne."

Histoire Du Duché De Valois, volume 3, Claude Carlier, Guillyn (1764) |

Page

de l'encyclopédie des routes Wikisara consacrée à la nationale

36 (lire)

La page de présentation de l'historique et de l'itinéraire

de la nationale 36 dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia (lire) |

| A NOS LECTEURS:

les photos, textes et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour

toute autre utilisation, contacter l'auteur. Merci de votre compréhension... |

|

Belles

routes de France...

R.N.36:

TRANCHE DE BRIE

En 1959, la route nationale 36 relie Villers-Cotterêts à Melun en passant par Meaux. C’est un axe qui reprend d’anciennes voies antiques, des chemins commerciaux moyenâgeux, des tracés royaux du XVIIIe et qui est aujourd’hui vu comme un grand contournement de Paris par l’Est… Voilà un court trajet de 121 kilomètres riche en vieux patrimoine routier, qui flirte avec l’Ourcq vers la Ferté-Milon, met le cap sur Meaux par May-en-Multien, traverse le Grand-Morin puis contourne l’obélisque de la forêt de Crécy et cingle au travers de la Brie pour s’achever à Melun. Le plus intéressant du trajet: les méandres du canal de l’Ourcq, Meaux et le souvenir de la première bataille de la Marne en septembre 1914, mais aussi ses vieilles demeures et sa longue histoire, la forêt de Crécy, le château de Vaux-le-Vicomte, aux portes de Melun (sans oublier le brie, un sacré fromage!). |

|

|

La R.N.36 peu après sa sortie de Villers-Cotterêts (photo: Marc Verney, février 2013). En cliquant sur l'image vous revenez à la page principale. |

|

R.N.2:

LA BELGIQUE EN DROITE LIGNE

La route nationale 2 relie Paris à Maubeuge et conduit,

chez nos voisins belges, à Mons puis à Bruxelles. En passant

aussi par Laon, la belle cité juchée sur sa butte

imposante. (lire) |

Au sortir de Villers-Cotterêts, la route nationale 36 (D936) de 1959 met le cap au sud par l’avenue de la Ferté-Milon. Au début du XVIIIe siècle, lit-on dans l’excellent ouvrage de Jean Mesqui, Les routes dans la Brie et la Champagne occidentale, il n’y a pas de chaussée réalisée entre Villers-Cotterêts et la Ferté-Milon, seule une allée forestière au sein de la forêt de Retz faisant office de précaire chemin est visible sur la carte de Cassini publiée par le site Géoportail de l’IGN. Annexée au domaine de Philippe-Auguste en 1214, la forêt de Retz (ou de Villers-Cotterêts) a une superficie de plus de 13 000 hectares. Propriétés de François Ier dès 1499, les bois sont l’objet d’aménagements importants (réalisation de laies, drainage). Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, écrit Wikipédia, la famille d’Orléans, qui possède les lieux depuis 1630, «fait exécuter de nombreux travaux dont l’achèvement du percement de toutes les principales laies actuelles». Au XIXe siècle, la route existe, puisqu’elle est dessinée sur la carte d’état-major publiée par le Géoportail. Petite anecdote évoquée par le Bulletin de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts: «A la naissance du roi de Rome (20 mars 1811) il fut planté dans différents endroits de la forêt de Villers-Cotterêts un chêne de belle venue. Un de ces arbres se trouve à droite sur la route conduisant à la Ferté-Milon au lieu-dit la Montagnette». Peu après, la voie passe à côté de l’ancienne chartreuse de Bourgfontaine. Puis entre dans le bourg de la Ferté-Milon.

|

| La sortie de Villers-Cotterêts en plein hiver (photo: Marc Verney, janvier 2013). |

L’accès au quartier de la Chaussée, qui coupe la vallée de l’Ourcq, se fait aujourd’hui par la rue de Villers. Mais on remarque la rue des Galets, certainement la voie plus ancienne, qui escalade en ligne droite la côte Saint-Lazare, point final des premiers travaux routiers du XVIIIe siècle entre Meaux et la Ferté-Milon. Cette côte fera l’objet de nombreux rapports préfectoraux au XIXe siècle où il sera notamment demandé en 1861, «la rectification de la pente dite du Moulin-à-Vent ou de Saint-Lazare, terroir de la Ferté-Milon, pour faciliter l'accès au chemin de fer de Paris à Soissons». La même année, on envisage également le remaniement du pavé et l’exhaussement de la chaussée dans la traverse du bourg pour empêcher les inondations. La cité natale de Jean Racine aurait, d'après Maurice Lecomte, dans l'ouvrage La Ferté-Milon, histoire et monuments, une origine historique féodale et «paraît dater de l'époque franque». «Petite ville curieusement bâtie en amphithéâtre sur la rive gauche de l’Ourcq, décrit ainsi le Guide Bleu des environs de Paris 1928, la Ferté-Milon s’est trouvée à proximité du front de bataille de juin à la fin de juillet 1918 (la deuxième bataille de la Marne, NDLR)». Les bâtiments du bourg ont «beaucoup souffert du feu de l’artillerie», conclut ce guide, qui indique: «la route n°36 forme dans la Ferté-Milon la rue de Meaux». En passant sous les ruines du château construit par le duc Louis d’Orléans (fin du XIVe siècle), la voie prend la direction de Bourneville. Le livre de Jean Mesqui, Les routes dans la Brie et la Champagne occidentale, évoque une carte de la fin du XVIIe siècle sur laquelle elle est mentionnée.

|

| Ancienne plaque de cocher à Mareuil-sur-Ourcq (photo: Marc Verney, février 2013). |

|

| Le pont sur l'Ourcq à Mareuil (photo: Marc Verney, février 2013). |

On longe ici -plutôt joliment- la rivière Ourcq, canalisée depuis le village de Troësnes (au nord-est). Les premiers gros aménagements datent du XVIe et XVIIe siècles. Ils rendent possible le transport du bois de la forêt de Retz à Paris. Mais c’est Napoléon Bonaparte (Premier consul puis empereur), qui amène l’eau de l’Ourcq aux Parisiens en faisant ouvrir un canal de dérivation puis un bassin près de la Villette au tout début du XIXe siècle. Avec l’ouverture, en novembre 1825, du canal Saint-Martin à Paris, «les canaux de l’Ourcq, Saint Denis et Saint-Martin joints par le bassin de la Villette, nous dit le site aufildelourcq.com, forment désormais un seul réseau». Le canal de l’Ourcq sera d’ailleurs notre –plus ou moins lointain- compagnon jusqu’à Meaux. A la hauteur de Marolles, la R.N.36 longe le précieux marais de Bourneville, d'environ 13 hectares, anciennement exploité pour sa tourbe. Et voilà déjà Mareil-sur-Ourcq qui s’annonce. On y entre par le faubourg de la Chaussée puis on y passe l’Ourcq sur un vieux pont, «le seul restant sur cette rivière en septembre 1914», souligne le Guide Bleu 1928. A noter que c’est ici que commence officiellement le canal de l’Ourcq. Après avoir franchi le chemin de fer, la route s’oriente vers Neufchelles. De là, la chaussée remonte un peu au dessus de Beauval, passe à l’écart du hameau de Varinfroy et croise la départementale 20. Plus loin, en franchissant le vallon de la Gergogne, la chaussée passe en Seine-et-Marne et perd toute référence à la R.N.36 historique en s’appelant D405.

|

| Au sud de Mareuil-sur-Ourcq (photo: Marc Verney, février 2013). |

May-en-Multien s’annonce, où l’on remarque que la route s’y appelle «rue de Soissons». Le nom du lieu est très ancien: d’après le site municipal may-en-multien.fr, May était un lieu d’assemblée, «dès le début du Moyen-âge et jusqu’au XVIe siècle, le bourg fut le siège d'une importante juridiction au sein de laquelle des jugements étaient rendus devant une grande assemblée populaire au milieu des champs». Beaucoup plus tard, le village, tombé au main des Allemands en 1914, sert de poste d’observation au général Alexandre von Klück, qui, se postant en haut du clocher de la ville, y voit –au loin- la Tour Eiffel (Wikipédia). De May-en-Multien, la route part en ligne droite vers Varreddes, située à 9 kilomètres. Mais auparavant, la chaussée traverse la Thérouanne au lieu-dit le Gué-à-Tresmes. A lire l'Histoire topographique, politique, physique et statistique de Seine-et-Marne (1836), «on voit encore sur les bords de la Thérouanne, non loin d'un passage qu'on appelle le Gué, les ruines d'un Hôtel-Dieu qui existait en 1266»... ce qui confirmerait l'ancienneté d'une voie en ces lieux puisqu'un tel établissement se construisait le plus souvent au bord des chaussées moyenâgeuses. Ensuite, la route conserve son tracé sur les hauteurs de la vallée de la Marne pour redescendre vers Varreddes par la Maladrerie où elle croisera à nouveau le canal de l’Ourcq. Les habitants de ce village sont parfois surnommés les Ravetons en raison des cultures maraîchères que l’on y trouvait, notamment l’oseille. Les plus tragiques moments de la bataille de l’Ourcq s’y déroulèrent, tant l’armée allemande, en septembre 1914, y semblait proche de la victoire. Peu après Varreddes, la chaussée traverse un lieu-dit au nom évocateur: la «Voie blanche». Vers Meaux on trouve d’ailleurs l’imposant monument de la «Liberté éplorée», dédié aux combattants de la première bataille de la Marne, œuvre du sculpteur Frederick MacMonnies, don du peuple américain à la France et inauguré en 1932. Le musée de la Grande guerre du pays de Meaux se trouve dans les parages immédiats. En consultant les différentes cartes historiques publiées par le site de l’IGN (Géoportail), il semble bien que le tracé contemporain de la route se soit déplacé de quelques arpents à l’est par rapport à un cheminement plus ancien dessiné sur la carte de Cassini (XVIIIe siècle).

|

| En direction de Meaux (photo: Marc Verney, février 2013). |

|

R.N.3:

REJOUER LES TAXIS SUR LA MARNE

La route nationale 3 relie Paris à l'Allemagne

en passant par Verdun et Metz. Que des terres de batailles et

de conquêtes! (lire) |

La longue descente nous emmène donc à Meaux par le faubourg Saint-Nicolas où l’on rencontre la route d’Allemagne, la R.N.3 historique (D603). La cité du peuple celte des Meldi est installé dans une cuvette creusée par la rivière Marne qui fait ici une brusque boucle vers le sud. Une cité gallo-romaine est installée sous le Haut-Empire vers un ancien méandre de la Marne (le Brasset), devenu aujourd’hui peu ou prou le lit du canal de l’Ourcq. Rattachée au royaume de France dès 1285, Meaux subit néanmoins la domination anglaise de 1422 à 1439. Guerre de Cent ans et conflits religieux (Meaux héberge de nombreux protestants) ravagent souvent la région. Pour franchir la Marne, il n’y a longtemps eu, signale Topic Topos, que le pont du Marché, connu également sous le nom de pont Roide, cité dès 632 dans le testament de sainte Fare. Il se situe dans le prolongement d’un axe antique entre Senlis, Sens et Troyes. L’ouvrage était bordé de moulins jusqu’au 17 juin 1920, date à laquelle ils furent tous détruits par un violent incendie (un autre pont sur la Marne, le pont Neuf, ne sera construit qu’en 1950, puis un autre encore, en 1977). Après avoir traversé le quartier du Marché, fortifié au XIIIe siècle par le comte Thibaud IV, on sort de la ville par le faubourg de Cornillon (D360). Le nom Cornillon vient d’un fossé de défense, creusé en travers de la boucle de la Marne; il permettait aussi aux bateaux d’éviter la passage du pont du Marché, encombré de moulins. Puis voilà le pont sur le canal de Chalifert (1846) qui a permis à la batellerie de gagner Paris encore plus vite. Les lieux ne gardent aucune trace du passé. Et pour cause: un aménagement en 2x2 voies au cœur même de la cité dans les années 70-80 a balayé tout reste du chemin empierré de Meaux en Bourgogne datant de l’époque médiévale. Plus au sud encore, dans les faubourgs dans les faubourgs lointains, «la R.N.36, doublée à l’emplacement de la voie romaine Meaux-Troyes» n’a préservé trace de celle-ci qu’en «chemin de désenclavement» (Jean Mesqui). Mais, après, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, on ne voit pas d’axe reliant le Grand-Morin à Meaux (chemin réalisé en 1758). Aujourd’hui, la route de la Côte de la Justice se prolonge en quasi tracé autoroutier jusqu’à l’échangeur de l’A140 et au lieu-dit Bonne-Rencontre, un quartier du village de Quincy-Voisins. C’est ici un travail réalisé par les ingénieurs des ponts et chaussées à partir de 1752 (euh… pas l’autoroute!). Enfin, il est amusant de savoir que plusieurs scènes du film de Gilles Grangier Gas-Oil (1955) ont été tournées dans ce bourg…

|

R.N.34:

PLEIN EST DANS LA BRIE

La nationale 34 file plein est vers Lagny-sur-marne, Coulommiers... Une autre route d'Allemagne pleine d'histoires!

(lire) |

La départementale 436 suit l’avenue Foch jusqu’à la Demi-Lune où elle prend la direction de Couilly-Pont-aux-Dames. Là, le tracé des ingénieurs royaux diffère fondamentalement de celui des Romains: la voie antique file vers Pommeuse, où il existait un pont sur le Grand-Morin près de Coulommiers alors qu’au XVIIIe, on souhaite utiliser l’ouvrage de la route n°34 (D934) qui était déjà établi depuis longtemps. D’après l’ouvrage Etudes sur la rivière et la vallée du Grand-Morin, on sait qu’il y avait là jadis un passage possible sur le Grand-Morin appelé le gué aux Pourceaux. En 1100, nous dit Wikipédia, «Couilly et Saint-Germain-les-Couilly formaient deux paroisses distinctes tout en étant à l'origine qu'un seul et même bourg séparé par un pont sur le Morin». Plus tard, un pont en maçonnerie à quatre arches a été bâti sur la rivière en 1845. De l’autre côté de la rivière, il y a Saint-Germain-sur-Morin. Depuis ce lieu, la route n°36 (D436) file plein sud en direction de la forêt de Crécy, d’où provenait déjà au XVIIe siècle un trafic dû à l’exploitation forestière, nous explique Jean Mesqui dans Les routes dans la Brie et la Champagne occidentale. Travail typique du XVIIIe siècle: on tire de grands alignements reliés entre eux par des arrondis réalisés sur le terrain. Et tant pis pour les zones de forte montée, comme au sortir de Saint-Germain où même des voitures modernes du XXe siècle ont pu avoir du mal à gravir la pente… La route de Melun passe Coutevroult et approche de la forêt de Crécy. La traversée de ce massif forestier ne devait pas préoccuper l’ingénieur Jean-Rodolphe Perronet: dans son ouvrage, Jean Mesqui indique qu’une «allée rectiligne et en usage depuis longtemps comme chemin» fut utilisée pour la route royale. C’est là que l’on trouve, dominant les chaussées de ses 14 mètres, un obélisque, érigé en 1735, commémorant la rencontre de Louis XV et du duc de Brandebourg dans un relais de chasse voisin. Au sortir de la forêt, attention… la chaussée moderne n°36 se transforme en une voie rapide 2x1 voie alors qu’il faut impérativement suivre la D436 afin de suivre l’œuvre des ingénieurs royaux!

|

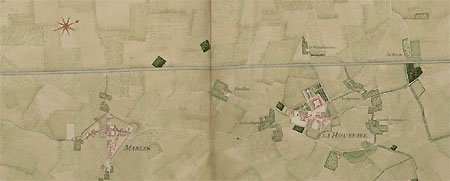

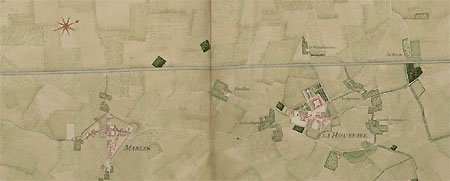

| Atlas de Trudaine pour la Généralité de Paris (1745-1780). Route de Melun à la Ferté-Milon par Meaux. Portion de route longeant Marles-en-Brie et La-Houssaye-en-Brie (culture.gouv.fr). |

|

R.N.4:

ALLER REJOINDRE LES CIGOGNES

La nationale 4 file plein est vers Strasbourg et le Rhin...

Terres de Champagne, de Lorraine et d'Alsace, nous voilà!

(lire) |

|

R.N.19:

PAR ICI L'HELVETIE!

En 1959, il faut parcourir 490 kilomètre pour joindre

Paris à Bâle, en Suisse, en passant par Troyes, Chaumont, Langres,

Belfort et Saint-Louis, non loin de Mulhouse... (lire) |

Voilà la Houssaye-en-Brie, que l’on effleure au hameau de la Gannière. A Fontenay-Trésigny, la route croise la nationale 4 de Paris à Strasbourg. Puis, 5 km au sud, voici Chaumes-en-Brie où la route prend le n°402. «Cette antique bourgade romaine s'appelait Calma», nous dit Wikipédia. Les lieux étaient fortifiés au Moyen-Age et pourvus d'une muraille dont il reste quelques vestiges. On y traverse l’Yerres (un affluent de la Seine) sur un ouvrage sans doute en service dès le début du XVIIIe siècle. Des chantiers routiers y sont également signalés au XVIIe. Les étendues plates s’enfuient à l’horizon de notre voiture… on approche désormais de Guignes-Rabutin. Le bourg «est situé à l'extrémité d'une plaine sur le penchant nord d'un coteau, et traversé du nord au midi par la route de Paris à Troyes (R.N.19, NDLR), et de l'ouest à l'est par celle de Melun à Meaux. Ce village, nous explique encore l'Histoire topographique, politique, physique et statistique du département de Seine-et-Marne, est généralement bien bâti aux rues larges et bordées de belles maisons».

|

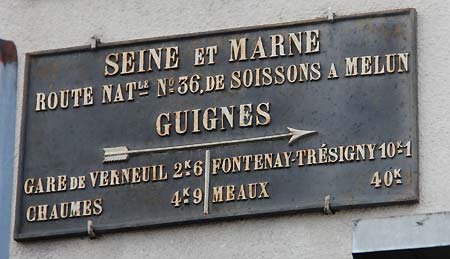

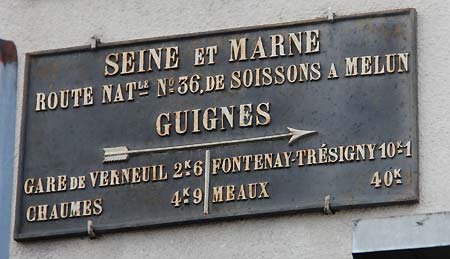

| Anciens panneaux en métal à Chaumes-en-Brie (février 2013). |

|

| Plaque de cocher à Guignes-Rabutin (février 2013). |

Il y a encore une quinzaine de kilomètres jusqu’à Melun. Saint-Germain-Laxis est vite traversée. La longue ligne droite finale aboutit au village de Rubelles, «traversé par la route de Melun à Soissons», lit-on dans l'Histoire topographique, politique, physique et statistique du département de Seine-et-Marne (1836). «On prétend que le nom de ce lieu, raconte encore cet ouvrage, vient de la beauté de ses eaux; il est vrai qu'il est situé sur un ruisseau d'une eau très limpide qui prend sa source dans le parc de Voisenon». Est-ce toujours le cas au XXIe siècle? Melun est là, à quelques encablures, tout comme le beau château de Vaux-le-Vicomte… Dans des documents trouvés aux archives de Seine-et-Marne, des travaux routiers sont mentionnés aux abords de la ville entre 1683 et 1700. Notre voyage sur la R.N.36 s’achève ici mais peut se poursuivre en direction du sud par la R.N.5 historique…

|

R.N.5:

LA SUISSE PAR MONTS ET PAR VAUX

Suivre la N5 historique, c'est faire

l'une des plus belles balades routières de France. Et

quels étapes gastronomiques... fromages de Brie, vins

de Bourgogne et du Jura... (lire) |

Marc Verney, Sur ma route, mai 2016

Retour à la page principale (clic) |