|

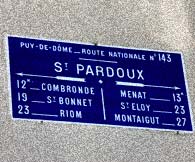

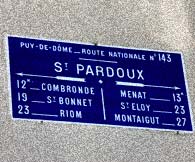

| Ancienne borne kilométrique de la R.N.143 vue dans le centre d'entretien routier de Saint-Pardoux (photo: MV, avril 2024). |

|

| Entrée de Loches (photo: MV, avril 2024). |

|

| Vers Vic (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

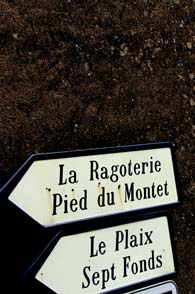

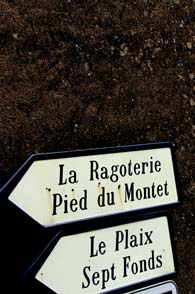

| Vieux panneaux en métal à Châteaumeillant (Photo: Marc Verney, avril 2024). |

LOCALITES

traversées par la R.N.143 (1959):

Chambray-lès-Tours

(N10)

Saint-Blaise

Cormery

Café-Brûlé

Loches

Perrusson

Saint-Jean-Saint-Germain

Saint-Martin

Fléré

Châtillon-sur-Indre (N675)

Clion

Buzançais

Villedieu-sur-Indre

Châteauroux (N20, N151, N156)

Etrechet

Clavière

Ardentes

Nohant-Vic

La Châtre (N140, N727)

Champillet

Châteaumeillant

Culan

Courçais

La Chapelaude

Le Montais

Montluçon (N144, N145)

Néris-les-Bains

Le Tillou

Durdat-Larequille

Gournet

Ars-les-Favets

Montaigut

Saint-Eloy-les-Mines

Pont-de-Menat

Les Barraques

Saint-Pardoux

Arbre-de-la-Ronce

Bois-des-Lapins

Combronde

Davayat

Saint-Bonnet

Riom (N9)

|

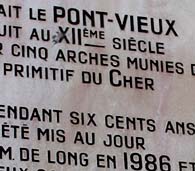

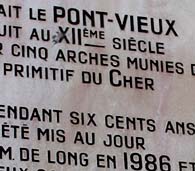

| Détail de la plaque explicative du Pont-Vieux à Montluçon (photo: MV, avril 2024). |

D'AUTRES RESSOURCES autour de la nationale 143 historique: La page Wikipédia consacrée à cette route (lire).

La page Wikisara (lire).

|

|

| Le spectaculaire chevalement du puits Saint-Joseph à Saint-Eloy-les-Mines (photo: MV, avril 2024). |

|

| Panneau touristique Michelin déposé vers Menat (photo: MV, avril 2024). |

| AMI

LECTEUR: les textes, photos et dessins de ce site sont soumis au droit

d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter l'auteur de Sur

ma route. Merci de votre compréhension... |

A VOIR, A FAIRE

Cormery: les vestiges d’une abbaye bénédictine, fondée en 791; l'église Notre-Dame-de-Fougeray; la croix hosannière (dite «lanterne des morts») du cimetière.

Loches: le château et son donjon de 36 mètres de haut; le logis royal, bâti sur la pointe de l’éperon rocheux dominant la vallée de l’Indre, fut l’une des résidences favorites des Valois; l'église Saint-Ours, édifice roman et gothique construit aux XIe et XIIe siècles; la tour Saint-Antoine, seul beffroi Renaissance de Touraine.

Châtillon-sur-Indre: la tour de César, donjon du château de la ville.

Châteauroux: on visitera le quartier médiéval, la rue de l’Indre, la place Saint-Hélène, la rue Grande. Le touriste s’intéressera aussi au couvent des Cordeliers et au musée-hôtel Bertrand, ancienne demeure d'un général de Napoléon. A 3 km au sud de la ville, la belle forêt domaniale de Châteauroux (promenades). A Déols, tout à côté, anciennement Bourg-Dieu, on peut visiter librement les restes de la vaste abbaye clunisienne Notre-Dame (XIIe). A voir aussi, les portes de l’Horloge et du Pont-Perrin, vestiges de l’enceinte de Charles VII.

Clavières: église du XIIe siècle.

Nohant-Vic: la demeure de la romancière George Sand (1804-1876) est la propriété de l'État depuis 1952. Elle comprend le château et l'ensemble du domaine avec son jardin (6 ha), son cimetière, ses dépendances et les deux prés, dénommés Pré-Pile et Pré-des-Clous.

La Châtre: le musée George-Sand et de la Vallée Noire; le parcours de vingt étapes dans le centre-ville: la vieille ville et ses maisons à pan de bois, l’imposant donjon du XVe siècle, la mystérieuse lanterne des morts, le pittoresque quartier des tanneurs.

Châteaumeillant: l'église romane Saint-Genès; l'église Notre-Dame-la-Petite, dite «du chapitre»; le musée archéologique Émile-Chénon, installé dans un logis du XVe siècle appelé Maison Grégueil, présente une collection de près de 350 amphores gréco-italiques et italiques découvertes sur le site de l’oppidum voisin.

Culan: la construction du château actuel, sur un éperon rocheux dominant l'Arnon, a commencé à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, et celle-ci s'est poursuivie jusqu'au XVe siècle, avec quelques rajouts à la Renaissance.

Montluçon: la ville médiévale s’enroule autour du château des ducs de Bourbon, perché sur une hauteur dominant le Cher. A découvrir, les maisons à pan de bois, l’église Notre-Dame, les hôtels particuliers du XVIe de la rue de la Fontaine ou bien encore le quartier Saint-Pierre dont l’église abrite l’une des plus belles sculptures de France: la statue de Sainte-Madeleine. Le MuPop abrite la plus importante collection d’instruments et d’objets musicaux de France...

Néris-les-Bains: le musée gallo-romain, le théâtre-amphithéatre, la nécropole mérovingienne et carolingienne, les piscines du Ier siècle... Le circuit Belle-Epoque avec le pavillon du Lac (ancienne gare) et les nombreuses villas.

Saint-Eloy-les-Mines: la maison de la Mine, située au pied du chevalement du puits Saint-Joseph, véritable emblème de cette ancienne cité minière, reprend les grandes dates de cette vie, mais surtout de la création même de cette cité minière.

Pont-de-Menat: pont médiéval, gorges de la Sioule, Château-Rocher.

Combronde: le château des Capponi (mairie); la fontaine Desaix, de style égyptien; le tonneau et la croix du XVIe siècle; la pierre branlante, près du hameau des Ballages.

Davayat: le château.

Riom: le touriste pourra se promener dans les rues anciennes du centre-ville. A voir, la tour de l’Horloge, bâtie à la fin du XIVe siècle, la collégiale Notre-Dame-du-Marthuret, réalisée en gothique languedocien, la maison des «Consuls» du XVIe siècle, l’hôtel de ville et sa belle cour intérieure. On peut également visiter le musée Mandet et le musée régional d’Auvergne. A côté de Riom, se trouve l’abbatiale de Mozac et le château de Tournoël. |

|

| Magnifique plaque en lave émaillée à Saint-Pardoux (photo: MV, avril 2024). |

|

| Plaque Michelin à Combronde à un carrefour où il ne manque pas de petit patrimoine routier (photo: MV, avril 2024). |

| SOURCES ET DOCUMENTS: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°64 Angers-Orléans, Michelin (1962); carte n°68 Niort-Châteauroux, Michelin (1953); carte n°69 Bourges-Mâcon, Michelin (1968); Bulletin des lois du Royaume de France, imprimerie Royale (1844); «Chambray-lès-Tours: histoire du paysage urbain», La Nouvelle République (5 août 2017); Documents statistiques sur les routes et ponts, ministère des Travaux publics, imprimerie Nationale (1873); Guide Rouge, Michelin (1959); Histoire d'Auvergne, André-Georges Manry, FeniXX réédition numérique (1965); «Indre-et-Loire: faut-il être inquiet pour le pont de Cormery?», Denis Guey, France Bleu Touraine (lundi 2 décembre 2019); «Le pont Saint-Pierre, toute une histoire», Fabrice Redon, La Montagne (21 février 2023); Mémoire statistique du département de l'Indre, Dalphonse, préfet, imprimerie de la République (an XII, 1804); Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session 1843 (tome 3), imprimerie de A. Henry (1843); Recueil de documents statistiques, ministère des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce, imprimerie Royale (1837); Situation des travaux au 31 décembre 1835, ministère des Travaux publics, imprimerie Royale (1836); Situation des travaux au 31 décembre 1838, ministère des Travaux publics, imprimerie Royale (1839); Situation des travaux au 31 décembre 1842, ministère des Travaux publics, imprimerie Royale (1843); Situation des travaux au 31 décembre 1846, ministère des Travaux publics, imprimerie Royale (1847); amis-de-montlucon.com; buzancais.fr; chateauroux-metropole.fr; cormery.fr; fondation-patrimoine.org; mairie-ardentes.com; monbourbonnais.com; payscastelroussin.fr; villesdeaux.com; ville-loches.fr; Wikipédia; Wikisara; Géoportail de l’IGN. |

|

Ces belles routes de France...

R.N.143: «AU TOURS DE CLERMONT»

Entre Chambray-lès-Tours et Riom, au nord de Clermont-Ferrand, il y a un peu plus de 270 kilomètres… La route nationale 143 de 1959 traverse deux régions, quatre départements aux paysages singulièrement différents: nous voici, au départ de Tours au milieu de champs immenses, une plaine où le regard se perd, au-delà de l’Indre qui roule ses modestes eaux aux côtés de l’automobiliste-promeneur… Loches, Châteauroux… Puis, c’est le Berry, ses haies et ses prairies au vert tendre. Enfin, par petites touches, la montagne s’annonce: dès Montluçon, pentes et virages démontrent que le Massif Central n’est pas si loin! Voilà enfin Riom, la ronde et touchante cité du Puy-de-Dôme. C’est un voyage tranquille que nous avons fait au printemps 2024, environnés de fleurs sur les talus et de bourgeons sur les arbres.

|

|

|

La R.N.143 au Gournet, peu avant Montaigut (photo: Marc Verney, avril 2024). En cliquant sur l'image, vous continuez sur la R.N.9 historique. |

Les tous premiers hectomètres de la R.N.143 historique (D943) se font au milieu d’un capharnaüm de bitume, la R.N.10 (M910) s’enfuit vers Montbazon et ses «sempiternels» bouchons, l’autoroute A10 et ses bolides pressés de retrouver le soleil s’enfile, lui, au milieu de tout cela… On est encore dans la proche banlieue de Tours, à Chambray, sur l’avenue de la République. En 1959, rien de tout cela, c’est la campagne (ou presque), on passe des lieux-dits comme la Bruyère, la Cour ou le Bois-Cormier… Sur les cartes de Cassini (XVIIIe) et d’état-major (1820-1866) publiées par le Géoportail de l’IGN, on remarque un tracé clair et net jusqu’à Loches, preuve manifeste de l’ancienneté du chemin, bâti entre 1740 et 1750. C’est le carrefour du Bois-Lopin, nous raconte un article de La Nouvelle République, qui partageait jadis le flot des voyageurs, entre route de Châtellerault et celle de Châteauroux. «A ce croisement, l'auberge du Bois-Lopin occupait une place privilégiée, dit le journal. C'est la famille Gentilhomme qui tenait cette auberge depuis 1927. Au départ une maréchalerie et une buvette, l'établissement était devenu un hôtel-restaurant et à partir de la fin des années 40 on y venait de loin pour danser le dimanche». Après avoir passé la voie menant au château de la Branchoire, l’avenue de la République devient la «route de Loches». Peu après les lieux-dits le Chêne-Pendu et la Petite-Bamboche, notre chemin passe non loin du site paysager du cimetière de Tours-Sud, créé en 1981 en bordure de la forêt de Larçay. Puis la chaussée, au profil un peu monotone, pique sur Cormery et son pont sur l’Indre. On arrive au Faubourg de Truyes, sur la rive droite. Nous voilà sur la rue Nationale.

|

RN10:

AUX BASQUES DE LA GIRONDE...

Au compteur de la 4CV, le trajet Paris-Hendaye, ça fait "à l'aise" plus de 750 km km depuis la porte de Saint-Cloud. Une sacrée promenade... (lire) |

|

| La traversée de Cormery et le pont sur l'Indre (photo: Marc Verney, avril 2024). |

En fait, ici, dans la traverse de Cormery, l’Indre se divise en trois bras et c’est toute une série d’ouvrages qui assure le passage des véhicules au-dessus de l’eau. Le pont principal actuel de la petite cité, lit-on sur le site francebleu.fr, «date de 1903 pour ses arches en maçonnerie et de 2004 pour son tablier. Ce tablier constitué d'une dalle générale de répartition en béton armé est dimensionné aux charges militaires de 120 tonnes». Précédemment, signalent en 1873 les Documents statistiques sur les routes et ponts, il y avait là un pont suspendu datant de 1843-45, «béton et palplanches formant caisson», payé «sur les fonds créés par la loi de juillet 1843». L’ouvrage vétuste remplacé par le pont suspendu «avait trois arches en maçonnerie et trois travées en charpente». C’est en 1766 que l’on trace la nouvelle «route du Berry» dans Cormery, écrit Wikipédia: issue du faubourg de Truyes, «elle traverse l'Indre sur un pont immédiatement en amont de l'ouvrage suspendu du XIXe siècle, longe l'enclos abbatial dont les douves ont été comblées dans ce secteur puis s'engage vers le sud par la rue des Caves, rejoignant sur le plateau son itinéraire définitif; un relais de poste est installé non loin de l'actuelle gare SNCF». Le projet d’installation du pont suspendu au XIXe siècle a été lié à une modification du tracé de la route intra muros: «L'emplacement choisi est situé à environ vingt mètres de la ligne des ponts actuels, découvre-t-on dans les Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session 1843; il exige ainsi que la route soit rectifiée sur une certaine étendue dans le faubourg de Truyes». Le coteau au nord de l’Indre est ainsi «raboté» par une tranchée qui adoucit la pente vers la rivière et, au sud, poursuit Wikipédia, «le percement d'une rue rectiligne dans le vieux bâti redresse le tracé de la route». De la fin du VIIIe siècle et jusqu'à la Révolution française, l'histoire de Cormery est intimement liée à celle de son abbaye, fondée en 791 sur un gué de l’Indre par Ithier, abbé de Saint-Martin de Tours et chancelier de Charlemagne. Dès le VIIIe siècle, les moines édifient un moulin sur l'Indre et un bourg se forme tout autour. Il devient un centre commercial important, avec une foire annuelle au IXe siècle. Au XVIIIe siècle, alors que l’abbaye n’est plus que l’ombre d’elle-même, la ville est ravagée en 1770 par une crue terrible de l’Indre. «Dans la nuit du 25 au 26 novembre, raconte cormery.fr, après un automne des plus pluvieux, un véritable raz de marée, se déverse sur Cormery et les villes longeant l’Indre. Il surprit les habitants dans leurs lits». Vingt-cinq maisons sont détruites sur le cours de la rivière et on déplore le décès de 38 personnes.

|

| La R.N.143 historique autour de Loches: des plaines à perte de vue (photo: Marc Verney, avril 2024). |

Notre R.N.143 historique quitte Cormery par la rue de la Croix-d’Avon. Loches est à 22 kilomètres. Et toujours ces grandes lignes droites, qui passent par des lieux-dits comme la Closerie, le Café-Brûlé ou Bel-Air… On effleure Chambourg-sur-Indre, puis voilà Loches, notre belle «cité royale» des bords de l’Indre… En 1959, on y pénètre par la rue Saint-Jacques. «Vers l’an 900, raconte le site ville-loches.fr, la ville entre dans les possessions angevines. Durant plus de trois siècles, les comtes d’Anjou, bientôt rois d’Angleterre, font de cette cité une forteresse imprenable». Prise en 1205 par le roi de France, Philippe Auguste, Loches devient une ville royale, administrée directement par des gouverneurs, à partir de 1249 et jusqu’à la Révolution française. Du XIVe siècle au début du XVIe siècle, plusieurs rois de France comme Charles VII, Louis XI, ou bien François Ier séjournent à Loches. La cité, «placée sur le vieux chemin marchand d'Amboise à Poitiers qui a longtemps concurrencé la voie commerciale d'Aquitaine partant de Tours ou de Langeais», écrit Wikipédia, est aussi un important chemin de Saint-Jacques au XIIe siècle. Peu avant la Révolution française, Loches est pourtant en déclin, notamment à cause du nouveau pont de Tours sur la Loire - construit entre 1765 et 1779- et qui a détourné le trafic nord-sud vers ce qui deviendra, des années plus tard, la route n°10. On quitte Loches et son fabuleux donjon en suivant l’Indre et la rue Quintefol. Le village de Perrusson précède de deux kilomètres le lieu-dit les Fourneaux. Ici débute l’une des plus importantes rectifications de la «route du Berry». Sur la carte de Cassini (XVIIIe), l’ancienne chaussée file tout droit, emprunte une portion de la D41, passe au nord de Verneuil-sur-Indre et s’oriente vers le lieu-dit Oizay-Cerçay. Même tracé d’ailleurs sur la carte d’état-major du XIXe publiée par le Géoportail de l’IGN. C’est en 1847, écrit Wikisara, que l’on organise le nouveau tracé, par les bords de l’Indre et le petit village de Saint-Martin. Toute proche, voilà la commune de Fléré-la-Rivière (Indre), traversée par la «rue Nationale». Le bourg de Châtillon-sur-Indre n’est qu’à six kilomètres. En 1843, la Situation des travaux au 31 décembre 1842 mentionne la «correction» de la côte de ce petit bourg. L'apogée de la localité, écrit Wikipédia, «se situe au XIIe siècle sous la domination des comtes d'Anjou, en particulier le conquérant de l'Angleterre, Henri II Plantagenêt, seigneur de Châtillon de 1151 à 1189. C'est lui qui fit édifier le donjon et les murailles de la forteresse destinée à devenir un point d'appui sur les frontières orientales de l'Anjou». On continue par la «route de Châteauroux». Sur notre gauche, l’Indre est toujours la fidèle compagne de la D943. Elle le restera d’ailleurs jusqu’à La Châtre.

|

R.N.675: LA FRANCE DES DOUCES COLLINES

Voilà une de ces routes qui font encore le charme de notre pays… petits bourgs croquignolets, échappées vertes, auberges de campagne… (lire) |

|

| On entre dans l'Indre (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Plaques Michelin à Clion (photo: Marc Verney, avril 2024). |

On arrive à Clion par la «rue Nationale». Le déclassement des grandes artères françaises n’a pas changé le nom des rues! De là, une longue ligne droite d’une quinzaine de kilomètres nous emmène vers Buzançais où l’on va à nouveau franchir l’Indre. Ce tracé n’est pas dessiné sur la carte de Cassini (XVIIIe) mais est présent sur la carte d’état-major du XIXe (1820-1866) publiée par l’IGN. On entre dans Buzançais avec la rue des Hervaux (D138). «La première ville connue, d’origine gallo-romaine, s’élevait sur l’emplacement actuel du hameau de Saint-Etienne. L’existence d’un gué, sur l’Indre, fut certainement le facteur déterminant pour l’implantation d’un habitat humain à cet endroit», écrit le site buzancais.fr. Pour le site municipal, le IXe siècle est une période importante concernant l’histoire de Buzançais: «Il va voir naître une nouvelle agglomération, à deux kilomètres de l’ancienne. Si le gué de Saint-Etienne a vraisemblablement attiré les premiers habitants, il fut la cause de l’abandon progressif de l’ancien site pour un emplacement moins vulnérable, à l’écart des voies de passage». «Les multiples bras de l'Indre sont un des aspects caractéristiques de "la ville aux sept ponts"», dit, par ailleurs, payscastelroussin.fr. Pour y accéder en venant de l'ouest, il fallait –jadis- traverser l'Indre sur une série de ponts de bois. Pour son malheur, «la ville connut plusieurs grandes inondations, comme en 1600, 1604, 1660, 1740 et 1910… Celle du 5 décembre 1740 emporta les ponts de bois alors en mauvais état, ils ne furent reconstruits qu'en 1771», signale encore le site payscastelroussin.fr. Plus tard, en 1846, des travaux de rectification ont été effectués dans la traversée de Buzançais, signale la Situation des travaux au 31 décembre 1846. Sinon… la Révolution de 1848 aurait-elle débuté à Buzançais? Le 13 janvier 1847, alors que c'est la disette, le peuple, qui souffre de la faim, s'empare d'un chargement de blé et fait régner sa loi dans les rues de la ville. La répression est féroce: vingt-six villageois sont arrêtés, trois sont condamnés à mort et guillotinés en avril 1847. Victor Hugo mentionne cette révolte dans un discours aux députés, Gustave Flaubert évoque lui aussi l'épisode dans l'Education sentimentale. La sortie de Buzançais se fait par la «route de Châteauroux» (D138). La chaussée se dirige d’abord en ligne droite vers Chambon et Villedieu-sur-Indre, à onze kilomètres. De là, il reste treize kilomètres à parcourir jusqu’à Châteauroux. Et là encore, c’est une belle ligne droite qui tranche la campagne, au nord du tracé sinueux de l’Indre. L’ancien chemin du XVIIIe semblant, lui, beaucoup plus se rapprocher de la rivière. On voit d’ailleurs une «ancienne route de Tours» s’approcher du faubourg Saint-Christophe en s’embranchant sur la rue des Fontaines. En 1959, voilà l’avenue de Tours qui nous amène jusqu’à la place Saint-Christophe, au cœur du faubourg du même nom.

|

| Plaque de cocher à Villedieu-sur-Indre (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Arrivée à Châteauroux (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

R.N.20:

LIMOUSINES EN PYRENEES...

La N20 de 1959 relie Paris à l'Espagne en passant par...

Orléans, Vierzon, Limoges, Toulouse... une route qui coupe la France

en deux du nord au sud. Une belle chevauchée...

(lire) |

|

R.N.151: EN COEUR DE FRANCE (II)

La deuxième partie de la N151 de 1959 part de Châteauroux et se dirige en direction de Vézelay en Bourgogne en sautant la Loire. Historique!

(lire) |

Le faubourg Saint-Christophe, lit-on sur le site chateauroux-metropole.fr (diagnostic Avap de 2014), «est séparé de la ville par l’Indre. Celui-ci était divisé en plusieurs parties par les routes de Levroux et de Buzançais et par sa Grand-Rue. L'endroit a été longtemps dans une grande misère; un certain nombre de ses maisons, placées dans la prairie souffraient des inondations, mais sa situation offrait aux habitants des activités de jardinage et de maraîchage». Il faut maintenant passer de l’autre côté de la rivière. En 1959, le Guide Rouge Michelin fait passer l’automobiliste par une levée qui aboutit au pont Neuf (construit de 1825 à 1828), puis à l’avenue de la Manufacture (avenue François-Mitterrand) et enfin par des boulevards circulaires (mis en service au milieu du XIXe), comme les boulevards des Marins (de la Vrille), Arago, de Cluis… La ville de Châteauroux n’a pu voir le jour sans l’émergence de Déols, sa petite sœur des bords de l’Indre: vers 937, raconte chateauroux-metropole.fr, «le seigneur Raoul le Large délaisse son palais de Déols pour installer une forteresse sur la rive gauche de la rivière. A partir de 1112, ce lieu est nommé château Raoul». En 1737, Louis XV acquiert le duché. Il en fait don en 1743 à la marquise de Tournelle. Madame de Châteauroux meurt l'année suivante sans avoir pu faire son entrée solennelle dans sa ville. «L'administration royale, assure chateauroux-metropole.fr, est bénéfique pour Châteauroux avec la création, en 1751, de la manufacture de draps (future usine Balsan) et le nouveau tracé de la route Paris-Toulouse. Les promenades d'Orléans et d'Artois sont créées (actuelles place Gambetta et La Fayette)». Au XIXe siècle, la cité s’industrialise: la manufacture de tabac est achevée en 1863, il y a deux brasseries, deux fonderies et des ateliers de confection. En 1872, la population dépasse les 18 000 habitants, précise chateauroux-metropole.fr. Au XXe siècle, dans les années cinquante, avec la base de l’Otan toute proche, «Châteauwoo» vit à l’heure américaine… 7000 boys quand même! On quitte la ville par l’avenue de La Châtre, puis la «route de Montluçon» qui franchit à nouveau l’Indre à la Forge-de-l’Île. En 1804, dans l'Indre, la route de Tours à Clermont, explique le Mémoire statistique du département de l'Indre «n'est construite qu'à peu près aux trois cinquièmes. Les parties faites sont, en pavé, de 2511 mètres; et en empierrement ou cailloutis, de 59.235 mètres. Les parties à construire sont, d'une part, depuis Buzançais jusqu'à Châteauroux; elles forment une longueur de quinze kilomètres en terrain naturel, et d'autre part, depuis les forges de Clavières jusqu'à la côte de Corlay, entre Châteauroux et La Châtre, et depuis La Châtre jusqu'à Champilly. Les deux parties qui restent à construire dans cet intervalle, contiennent une longueur d'environ vingt-sept kilomètres». Et c’est bien ce que l’on voit sur la carte de Cassini publiée par l’IGN sur laquelle on ne remarque effectivement que du terrain naturel à partir de Châteauroux. Et des ponts vers la Forge-de-l’Île. Ce que confirme encore le Mémoire statistique du département de l'Indre: «Entre Châteauroux et la Forge-de-l'Île, sur la route de La Châtre, sont trois ponceaux: deux viennent d'être construits en maçonnerie; le troisième pourra être converti en cassis. Sur cette même partie de route, jusqu'à La Châtre, il existe trois ponts; le pont de la Forge-de-l'Île, le pont de la Jeunesse et le pont d'Ausan. Tous trois sont sur la rivière Indre». Pour Wikisara, les deux derniers ouvrages seront réparés en «1839».

|

| Après Châteauroux, le paysage est moins monotone (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| On entre dans le Cher (photo: Marc Verney, avril 2024). |

Le secteur est d’ailleurs rectifié vers 1947 (Wikisara). La D943 ne remonte plus jusqu’au village d’Ozans (Auzan, Ausan…) mais s’oriente plus directement vers Etrechet qu’elle va effleurer quelques centaines de mètres plus loin. Voilà ensuite le village de Clavière (commune d’Ardentes), célèbre pour ses forges «nées de la volonté des Princes de Condé»dans la deuxième partie du XVIIe siècle, indique le site de la mairie d'Ardentes, mairie-ardentes.com. Celles-ci, poursuit le site, «furent pendant plus d’un siècle l’un des plus grand complexe sidérurgique de France, grâce à la réserve de bois de la forêt domaniale de Châteauroux, au minerai de fer du sol berrichon et à la présence de l’eau de la rivière Indre». Dès après Ardentes, coupée de part en part par la R.N.143 historique, voilà encore une belle ligne droite qui file vers Corlay au travers du bois de Bellevue. La carte de Cassini (XVIIIe) nous raconte là encore une autre histoire: le tortueux «chemin de Châteauroux» franchit l’Inde à la Chaussy (la Chaussée) s’oriente vers Montipouret pour entrer dans La Châtre par Frémenelle. On est là au cœur des paysages décrits par la romancière George Sand dans ses ouvrages champêtres et régionalistes qui ont fait son succès au milieu du XIXe siècle. Voilà d’ailleurs, sur la D943, les villages de Vic et de Nohant. On y trouve «une gentilhommière de la fin du XVIIIe siècle, construite pour le gouverneur de Vierzon, sur l'emplacement de l'ancien château féodal des Villelume», écrit Wikipédia. Elle est acquise en 1793 par madame Dupin de Francueil, grand-mère de l'écrivaine. Cette dernière y recevra des hôtes illustres comme Liszt et Marie d'Agoult, Balzac, Chopin, Flaubert, Alexandre Dumas fils, Delacroix qui y eut son atelier. Le domaine de George Sand est propriété de l'État depuis le 6 octobre 1952. Peu avant La Châtre, voilà la côte d’Ars, «élargie» en 1839, signale la Situation des travaux de 1839. On n’entre dans La Châtre que pour en ressortir presque aussitôt par l’avenue d’Auvergne en direction de Châteaumeillant. Là, la route a été «restaurée» jusqu’au Chaumois, dit la Situation des travaux de 1839. Nous arrivons à Champillet, dernière localité d’Indre avant notre passage dans le Cher. Au sud de ce village, se trouve Urciers, où l’on découvrit une mine de plomb en 1771. «L'exploitation des mines de plomb argentifère commence véritablement en 1840», raconte Wikipédia. Et, tout d'abord, les transports de minerai se faisaient par la route en tombereaux vers les Forges-de-l'Île, non loin de Châteauroux. Les véhicules devaient donc emprunter la route de Tours à Clermont, qui, ce n'est certainement pas une coïncidence, a été, on l'a vu, bien retapée à partir de 1839... Il reste 6,5 km à faire jusqu’à Châteaumeillant. On entre dans le département du Cher.

|

R.N.140: ROULEZ VERT!

Jusqu'à Figeac, par Bourges, Guéret, Tulle... la route nationale 140 historique fait un sacré bout

de chemin en travers de l'Hexagone! L'occasion de se promener

au milieu des plus beaux paysages! (lire) |

|

R.N.727: «LES CHOSES DE LA VIE»

Entre Savigné (Vienne) et la Châtre (Indre), il y a un peu moins de 160 km. Un voyage tranquille et serein qui est une véritable gastronomie de l'oeil!

(lire) |

|

| On arrive à Châteaumeillant, anciennement Mediolanum (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Le bourg de Culan, accroché sur sa butte, au-dessus de l'Arnon (photo: Marc Verney, avril 2024). |

Délaissons le contournement de la ville et roulons tranquille sur la D943E… Voici la rue Antoine-Berger qui franchit la petite Sinaise. «Le territoire de Châteaumeillant est occupé, sans interruption, depuis plus de 2200 ans», écrit le site municipal chateaumeillant.fr. La ville contemporaine est entièrement bâtie au-dessus de la ville antique sur un grand promontoire encadré par deux rivières. Pôle commercial à l’époque gauloise, Mediolanum fut une station routière au carrefour de la voie reliant Clermont-Ferrand à Poitiers à la période gallo-romaine. Plus tard, Châteaumeillant reste encore une ville importante durant le Moyen Age, raconte encore la municipalité sur son site. Beaucoup plus tard, la viabilité des voies est un souci pour la région puisque la Situation des travaux de 1836 parle de la «lacune de Châteaumeillant», soit une absence totale de chaussée préparée. Mais, se rassure-t-on dans ce document, «les travaux de cette lacune marchent avec une grande activité; les terrassements sont exécutés sur 7321 mètres de longueur et l'on a établi la première couche d'empierrement sur une longueur de 3001 mètres». Il y a douze kilomètres entre Châteaumeillant et Culan, notre prochaine destination. Le site de Culan est spectaculaire avec la vieille forteresse (XIIe siècle) qui garde le passage sur la rivière Arnon, perchée sur son éperon rocheux de vingt mètres. Un chemin vers Montluçon est dessiné sur la carte de Cassini (XVIIIe) publiée par le Géoportail de l’IGN. Celui-ci contourne le bourg et sa fortification par la rue du Faubourg, traverse l’Arnon sur le Vieux-Pont à la forme moyenâgeuse en léger dos d’âne (deux arches de 1690, une de 1811), puis remonte fortement vers le lieu-dit la Garde-de-Dieu. Rien de tout cela sur la carte d’état-major du début du XIXe siècle qui s’affiche sur l’option «remonter le temps» de l’IGN. La route de Tours à Clermont s’interrompt pour ne reprendre qu’à la frontière du Cher et de l’Allier. Il y a donc là aussi lacune. C’est sous la monarchie de Juillet qu’il y a du nouveau: le tracé de la route de Tours à Clermont traverse le centre de Culan (place du Champ-de-Foire) et va «sauter» la vallée de l’Arnon sur un pont routier qui autorise, d’ailleurs, un beau coup d’œil sur les tours du château. Concernant ce chantier, «les expropriations commencent en 1818 et le chantier s'achève en 1843», écrit structurae.net. A quelques kilomètres, la R.N.143 historique entre dans le département de l’Allier. De là jusqu’à Montluçon, dit Wikisara, la route moderne a été réalisée dans les années 1840 et 1841. «Travaux terminés et soldés» confirme la Situation des travaux au 31 décembre 1842. On passe les villages de Courçay (contourné en 2002) et de la Chapelaude (dévié en 2004)… l’agglomération de Montluçon se profile à l’horizon. On entre dans cette ville par l’avenue de la République. Voici le faubourg d’Outre-Cher dit «Ville-Gozet»; en regardant le site amis-de-montlucon.com, on constate qu'il pourrait s'agir du sobriquet du premier constructeur de maison de ces lieux. On y lit en effet cette citation du géographe P. Coupas, qui, dans son ouvrage Le département de l’Allier (1883) écrit: «C’est à partir de 1846 que Montluçon s’est agrandi dans de vastes proportions. Sur la rive gauche du Cher, on a créé, depuis cette époque, des manufactures et des usines magnifiques, on a construit des quartiers pour la population ouvrière; une nouvelle ville s’est formée: c’est la ville Gozet, qui porte le surnom d’un sieur Lebourg»...

|

| Entrée dans le département de l'Allier (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Le pont sur le Cher à Montluçon (photo: Marc Verney, avril 2024). |

Et maintenant, il faut traverser le Cher sur le pont Saint-Pierre. Un article de La Montagne (21 février 2023) reproduit sur le site monbourbonnais.com explique qu'il y aurait jusqu'à six, voire sept ouvrages qui ont été bâtis successivement depuis le XIIIe siècle sur le pont actuel, qui lui, date des années 1878 à 1880. Et même qu’au fil du temps, il a fallu aussi faire face au changement du lit de la rivière… La vieille ville de Montluçon qui s’étend maintenant sous nos yeux n’a pas toujours joué un rôle central dans la région. Auparavant, ce fut Néris-les-Bains, le pôle urbain principal «aux époques antiques et mérovingiennes», précise la société d’histoire et d’archéologie Les amis de Montluçon. Au bord du Cher, «la plaine de Montluçon montre une occupation essentiellement rurale, avec des domaines agricoles et des moulins hydrauliques. Pendant l’Antiquité, elle est équipée d’un pont de pierre et peut-être d’une petite bourgade attenante», lit-on sur amis-de-montlucon.com. Cependant, poursuivent les historiens régionaux, de grands axes s’y croisent, reliant les chefs-lieux des civitates de Poitiers, Bourges, Autun, Lyon-Clermont et Limoges. Du XIIe au XIVe siècle, les Anglais combattent dans la région. A cette époque, Louis II, duc de Bourbon, fortifie Montluçon, relève les murailles, creuse des fossés alimentés par les eaux de l'Amaron et construit quatre portes, le château est également restauré. La ville est rattachée à la couronne de France en 1531. Devenue sous-préfecture après la Révolution française, elle perd de son influence face à Moulins. C'est au milieu du XIXe siècle que Montluçon se développe vraiment grâce au canal de Berry (1835) et à l'arrivée du chemin de fer (1846) qui permettront de transporter le charbon venu de Commentry. En 1919, c’est le fabricant de pneus Dunlop qui s’installe au nord de la ville, près du canal de Berry. Cette usine, qui avait la capacité de fabriquer du caoutchouc synthétique, est bombardée en 1943 par les Alliés (la commune adjacente de Saint-Victor est durement touchée). En 1959, la R.N.143 traverse Montluçon par le commerçant boulevard de Courtais qui s’enroule autour du centre historique à la place des remparts et file vers Néris-les-Bains par la rue des Forges. A la Révolution française, écrit André-Georges Manry dans son Histoire d'Auvergne, la voie de Montluçon à Riom est tracée, mais «toutefois on se plaignait fort de l'état de ces routes». Au XXIe siècle, il ne faut pas se laisser troubler par les cartouches des panneaux d’indications qui affichent «D2144»… Ici, jusqu’à Riom, notre R.N.143 a été rebaptisée R.N.144 «suite à la réforme de 1972», écrit Wikisara, qui a également vu le déclassement de sa partie centrale, entre Châteauroux et Montluçon. Puis, en 2005, le déclassement quasi général des RN intervient et c’est à ce moment qu’apparaît le «D2144».

|

| Entrée dans Néris-les-Bains, sous la vieille voie du chemin de fer (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Avant Montaigut (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Magnifique plaque en lave émaillée à Montaigut. Visiblement, le Puy-de-Dôme conserve précieusement ces traces du passé routier de la région (photo: Marc Verney, avril 2024). |

Il n’y a que sept kilomètres entre Montluçon et Néris-les-Bains. «Au cours de la période gallo-romaine, voit-on sur le site monbourbonnais.com, la cité de Neriomagus devient Aquae Nerii et connaît une phase d’accroissement urbain significative. Aux Ier et IIe siècles, l’essentiel de la parure monumentale de la ville gallo-romaine est mise en place. Celle-ci est alors constituée de deux complexes thermaux, d’un aqueduc, d’un amphithéâtre, d’un sanctuaire». L’usage des bains semble reprendre à la fin du XVe siècle. En 1569, Nicolas de Nicolay, géographe du Roi Charles IX, évoque la présence d’une fontaine d’eau froide et d’un bassin d’eau chaude «où hommes et femmes se baignaient ensemble sans pudeur» (villesdeaux.com). En 1755, lors du tremblement de terre de Lisbonne qui secoue également toute la France, se produit un événement exceptionnel: La grande source de Néris surgit tout d’un coup. Au XIXe siècle, sous le Second Empire notamment, avec l'essor du thermalisme, de célèbres curistes comme Lamartine, Musset ou Chateaubriand viennent prendre les eaux à Néris-les-Bains. En 1871, la construction de la route Montluçon-Gannat (D37) permet de relier Néris-les-Bains à Chamblet, où se trouve la gare, ouverte en 1859, pointe l'Inventaire du patrimoine thermal (villesdeaux.com). Cependant, la mise en service de la ligne de Montluçon à Gouttières en 1931 permettra de desservir directement Néris-les-Bains jusqu'en 1939, l'année du déclin précoce de cette liaison. À partir de cette année-là, seuls circulent les trains de marchandises à l'exception d'un express Paris-Néris-les-Bains qui continue à arpenter la section venant de Montluçon jusqu'en septembre 1957 (Wikipédia). On quitte la petite cité par la «route de Clermont». Autour de la commune de Durdat-Larequille, la section de chaussée entre le Tillou et le Breux a été réalisée entre 1834 et 1835, signale Wikisara. Au Petit-Moulin, où se trouvait une auberge (mentionnée sur la carte d’état-major du XIXe siècle de l’IGN), on traverse le Banny, qui alimente –juste à côté- l’étang de la Ganne, une étendue liquide fournissant une bonne partie de la région en eau potable. La R.N.143 historique (D2144) pénètre maintenant dans le Puy-de-Dôme et aborde le village pittoresque de Montaigut-en-Combraille. Puis, après avoir longé le lac du barrage de la rivière Danne, construit en 1921, notre chaussée entre dans Saint-Eloy-les-Mines par la rue Jean-Jaurès. L'histoire de la commune est liée à l'extraction du charbon qui commence à la Vernade, un village mitoyen, où quelques mines sont ouvertes en 1741. L’exploitation durera jusqu’en 1978, date à laquelle s’épuisent les réserves houillères situées autour du puits Saint-Joseph, le dernier en service. En passant dans le centre-ville, on remarque d’ailleurs l’imposante structure du chevalement de la dernière mine en service; l’ouvrage, de 1926, haut de 40 mètres, pèse quand même 160 tonnes… On emprunte dès lors la rue du Puy-de-Dôme qui franchi la Bouble au niveau du Vieux-Bourg. Là, nous dit la Situation des travaux au 31 décembre 1838, on construit «avec une grande activité» un pont sur la rivière tout en aménageant les «deux abords» de l’ouvrage. Les gorges de la Sioule ne sont qu’à une dizaine de kilomètres. La route, très sinueuse dans les années cinquante en traversant le bois de la Faye, a bien été réaménagée dans la seconde partie du XXe siècle. Pour ce qui est de sa réalisation dans la région, Wikisara signale des travaux entre 1840 et 1841 autour de Menat. Enfin, le pont de Menat, disent les Documents statistiques sur les routes et les ponts de 1873, a été établi en «granit et lave de Volvic» entre 1838 et 1841.

|

| Juste à côté de la R.N.143 historique, le village de Menat garde sur ses murs cette rare indication Michelin (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Au Pont-de-Menat, à côté de l'ouvrage du XIXe siècle (à g.) qui sert aujourd'hui au trafic de la D2144, se trouve le pont médiéval (restauré) qui a longtemps supporté le trafic routier entre Montluçon et Riom (photo: Marc Verney, avril 2024). |

L’ouvrage actuel a pour «compagnon» un vieux pont médiéval en dos d’âne du XIIIe siècle, situé un peu en amont. «Unique point de passage sur la Sioule pendant des années, le pont était d'une importance stratégique et a été l'objet de querelles entre les seigneurs locaux et le clergé», signale Wikipédia. Les nombreux virages qui nous font remonter de l’autre côté font peu à peu apparaître «Château-Rocher», une vieille forteresse perchée à 483 m au dessus de la rivière. L’édifice, construit par par Archambaud le Fort, seigneur de Bourbon dès 1078, «permettait de surveiller la traversée de la Sioule pour laquelle il fallait s’acquitter d’un péage», raconte le site fondation-patrimoine.org. Une longe ligne droite, passant par le lieu-dit les Barraques nous emmène jusqu’à Saint-Pardoux. De ce village, on rejoint le pont sur la Morge, peu avant Combronde. D’après une ordonnance royale du 29 août 1843 retrouvée dans le Bulletin des lois du Royaume de France, une rectification de la «route royale 143» a été réalisée, imposant un nouveau tracé aux alentours de Bournet et des Charmats notamment. Peu avant le pont sur la Morge, on remarque la mention «voie Romaine» sur un chemin parallèle à l’actuelle D2144 vers le lieu-dit la Tuilerie. Ce pourrait donc être l’ancien chemin, utilisé jusqu’au XIXe siècle. De là, et jusqu’à Combronde, Wikisara indique une élaboration de la route moderne entre 1839 et 1840, «y compris deux ponts sur l'Aise et la Morge achevés en 1838». On entre dans Combronde par l’avenue Etienne-Clémentel, ancien maire de Riom et créateur –en 1919- des régions françaises. Nous sommes à douze kilomètres de Riom et à vingt-sept kilomètres de Clermont-Ferrand. Le chemin est déjà dessiné sur la carte de Cassini (XVIIIe). Des rectifications et des aménagements y ont été réalisés: en 1846, dit Wikisara, entre Combronde et Beauregard-Vendon… mais là, l’échangeur (2006) entre l’A71 et l’A89 a tout bouleversé. Plus loin, Il restait, dit le Recueil de documents statistiques 1837 quelques parties en lacune: les ruisseaux de Davayat et Saint-Bonnet... et une partie à réparer, depuis la sortie de Saint-Bonnet jusqu'au faubourg Layat à Riom. Notre «D2144» du XXIe siècle n’a cure de tous ces désagréments et s’achève sur un vaste rond-point qui n’a absolument plus rien à voir avec le carrefour terminal, situé un peu plus loin, sur l’ancienne R.N.9 (D2009), au lieu-dit la Gravière.

Marc Verney, Sur ma route, novembre 2024

|

| Le centre d'entretien routier de Saint-Pardoux héberge une vraie collection d'anciennes signalisations Michelin (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| Encore une jolie surprise Michelin dans le village de Saint-Hilaire-la-Croix, situé à quelques dizaines de mètres de notre ancienne nationale (photo: Marc Verney, avril 2024). |

|

| En clôture de ce véritable festival de vieilles plaques, nous voici à Combronde, à quelques encablures de Riom (photo: Marc Verney, août 2010). |

|

R.N.9:

SILLON D'AUVERGNE

La RN9 de 1959 relie Moulins à l'Espagne en passant

par Clermont-Ferrand, Millau, Béziers et Perpignan. Une route lascive et belle comme le vent sur le Causse. (lire) |

Retour sur la page index du site (clic!)

|