|

| Ancienne borne kilomètrique de la R.N.63 située en banlieue de Strasbourg à Vendenheim (photo: MV, septembre 2012). |

|

| Gros plan sur l'autre face de la borne de Vendenheim. Photo: Marc Verney, septembre 2012. |

ETAT DES ROUTES R.N.62 et R.N.63. En 1930, constate-t-on sur la carte Michelin Etats des routes n°98ER, les chaussées des deux nationales sont jugées en bon état durable malgré quelques mauvais passages entre Strasbourg et Brumath. Huit ans plus tard, la carte Michelin des Routes rapides n°96 estime que les deux itinéraires (réseau national secondaire) sont en bon état. En janvier 1945, la même carte n°96 est «sans renseignements»! Et pour cause, les combats font rage entre les troupes franco-américaines et allemandes (opération Nordwind). En 1948, soit trois ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les chaussées sont, selon la carte Michelin n°96 du mois de mars, en bon état, hormis une limite de charge à 15 t sur un pont entre Niederbronn et Bitche (N62). |

|

| Colonne de signalisation mise en place entre Strasborg et Brumath au temps de l'occupation allemande. Photo: Marc Verney, septembre 2011. |

LOCALITES TRAVERSEES PAR LA R.N.62 (1959):

Haguenau (N63)

Mertzwiller

Gundershoffen

Reichshoffen

Niederbronn

Philippsbourg

Liesbach

Bannstein

Eguelshardt

Stockbronn

Bitche

Breidenbach

Schweyen

|

| Panneau indicateur de la N62 à Haguenau (photo: MV, septembre 2011). |

|

| Ancien panneau Michelin à Gundershoffen (photo: MV, septembre 2011). |

AUTRES RESSOURCES : La page Wikipédia consacrée à l'ancienne nationale RN62 (lire). |

|

| Nous voici à la limite entre Bas-Rhin et Moselle (photo: MV, septembre 2011). |

LOCALITES TRAVERSEES PAR LA R.N.63 (1959):

Strasbourg (N4, N68, N83)

Schiltigheim

Vendenheim

Brumath

Kriegsheim

Niederschaeffolsheim

Haguenau (N62)

Surbourg

Soultz

Schoenenbourg

Ingolsheim

Rieseltz

Wissembourg

LES ROUTES EN ALSACE. Sur le terrain, le tracé des routes alsaciennes n’est pas amélioré avant le XVIIIe siècle. Les chemins restent mauvais et sinueux en raison des protestations nombreuses des populations riveraines. En 1705, léger progrès, on ordonne l’allongement des chaussées pavées et l’établissement de fossés. Un service des ponts et chaussées est même initié en 1716. A la fin du XVIIIe siècle, toutes les routes importantes existent déjà (réseau de 2000 km). Alors que les cités ne disposent que de chaussées avec caniveau médian, on réalise des évacuations latérales dès les années 1840 à Strasbourg et quelques autres villes d’Alsace. D’autre part, l’état des chaussées empierrées s’améliore: en 1840, un conseiller général fait fabriquer un rouleau compresseur en fonte de 3 tonnes à Reichshoffen par les usines De Dietrich. Tiré par six chevaux, il est expérimenté avec succès à Bouxwiller en réussissant le cylindrage de 2,6 km2 de route par jour. |

|

| Ancienne indication kilométrique de la R.N.62 à Bitche (photo: MV, septembre 2011). |

|

| Les jolies maisons à colombage -toutes blanches- du village d'Hunspach (photo: MV, septembre 2011). |

Belles

routes de France...

R.N.62 et 63: PROMENADE EN OUTRE-FORET

Au nord de l’Alsace, deux anciennes routes nationales sillonnent un coin de France plutôt méconnu mais sacrément marqué (hélas dévasté aussi) par l’histoire sanglante de notre Europe... Les cités s’y appellent Bitche, Wissembourg, Soultz, Niederbronn… On démarre de Strasbourg pour se rendre à Haguenau avec l’ancienne N63, puis, on oblique vers Bitche et la frontière allemande avec la N62 historique. Retour à Haguenau en suivant la route de Wissembourg et Soultz, sur, à nouveau, l’ex-N63. Vieilles bâtisses, châteaux, forteresses, forêts à perte de vue, authentiques paysages agricoles… A n’en point douter, cela vaut le coup de s’éloigner un peu de Strasbourg, de sa Petite-France et de sa formidable cathédrale! Un voyage réalisé en septembre 2011.

|

|

La R.N.63 historique à Soultz-la-Forêt (photo: MV, septembre 2011). En cliquant sur l'image, vous revenez à la page principale de ce site! |

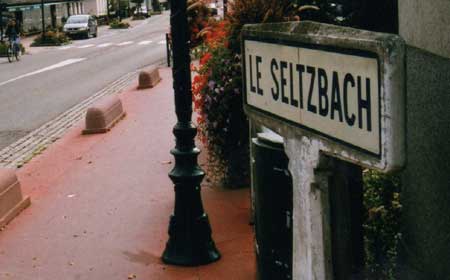

Pour suivre la nationale 63 historique de 1959, il faut sortir de la capitale alsacienne et plonger dans la rebutante banlieue strasbourgeoise pour prendre la route de Brumath (D263) qui longe longuement l’autoroute de l’Est (A4).

|

R.N.4:

PARIS-STRASBOURG ET LES CIGOGNES La nationale 4 relie Paris à Strasbourg et s'achève sur le Rhin... Terres de Champagne, de Lorraine et d'Alsace, nous voilà! (lire) |

|

LYON PAR LA R.N.83 Voilà une route qui sillonne l'Est de la France à flanc de collines: Alsace, Jura, Doubs, Vosges... On n'oubliera pas non plus les vignobles qui s'étalent de part et d'autre du bitume... Une route de gourmet? (lire) |

En suivant cette ancienne N63, nous sommes là sur un ancien itinéraire romain: Brumath (Brocomagus) faisait d’ailleurs partie d’un réseau de forts défendant le passage des Vosges. Plus tard, nous précise la Société d’histoire de Brumath et des environs, Brumath revient dans l’histoire car la ville fait office de lieu d’étape pour les souverains francs. Charlemagne s’y arrête d’ailleurs en juillet 772. Au XIVe siècle, les seigneurs de Lichtenberg obtiennent l’autorisation de l’empereur Louis de Bavière de construire un vaste château-fort. Au XVIe siècle, Brumath est entre les mains de la puissante dynastie des Hanau-Lichtenberg qui y introduisent la Réforme en 1570. Dès lors, les conflits religieux vont longuement dévaster la région. En 1697, le traité de Ryswick fait du Rhin la frontière définitive entre la France et l’Empire germanique. La paix revenue, les fortifications sont détruites au XVIIIe siècle. A la révolution française, les biens des Hanau-Lichtenberg sont confisqués…

En juin 1871, le Second Empire français s’effondre et Brumath est occupée par les troupes du Kaiser. Tous les documents doivent être rédigés dans langue allemande. La route impériale devient alors la Staatsstrasse n°6. Les troupes françaises ne réinvestissent Brumath qu’en 1918… pour en être délogées encore une fois en juin 1940. La libération interviendra en novembre 1944, après de durs combats autour de Strasbourg menés par l’armée française.

|

| La R.N.63 historique au sud de Haguenau (Photo: Marc Verney, septembre 2011). |

A VOIR, A FAIRE

Le musée archéologique de Brumath est situé dans l’ancienne résidence des Hanau-Lichtenberg. On y trouve de nombreuses traces du passé de la ville.

On continue sur la N63 de 1959 en prenant la direction de Haguenau, qui n’est distante que de onze kilomètres. Là, la chaussée suit un ancien itinéraire commercial qui reliait les Flandres à l’Italie du XIe au XVe siècle (après, c’est la route par le col de Saverne qui reprend un rôle de premier plan). On notera, qu’entre Brumath et Haguenau, des travaux d’adoucissement des côtes sont effectués entre 1848 et 1870. Voilà Kriegsheim, puis Niederschaeffolsheim. Nous arrivons à Haguenau par la route de Strasbourg après avoir parcouru près de trente kilomètres. La cité se crée au XIIe siècle après l’érection d’un château par Frédéric le Borgne. Au XIVe siècle, Haguenau («l’enclos de la rivière») joue un grand rôle dans la Décapole, une ligue d’entraide réunissant dix villes impériales alsaciennes (sauf Strasbourg). Avec la guerre de Trente Ans s’ouvre une sombre période pour la cité et ses habitants. Les maisons flambent à deux reprises en 1677 sous les assauts de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, le commerce des denrées agricole apporte une relative prospérité aux Haguenoviens. L’occupation allemande, au tournant des XIXe et XXe siècles, est l’occasion pour la cité de se rénover: le maire, Xavier Nessel, fait détruire l’ancienne enceinte et fait réaliser à leur place (entre 1871 et 1879) un large boulevard circulaire qui ouvre la capitale du nord de l’Alsace sur l’extérieur. En ce qui concerne les services postaux, une poste royale est établie dès 1680 à Haguenau. Les combats de la Seconde Guerre mondiale meurtrissent la cité. Durant l’hiver 1945, Haguenau se situe exactement sur la ligne de front et les bombardements se succèdent. Ce sont les chars américains qui libèrent définitivement Haguenau en mars 1945 en investissant les quartiers nord, les derniers encore aux mains de l’occupant.

A VOIR, A FAIRE

Hébergé dans un édifice néo-Renaissance datant du début du XXe siècle, le Musée historique conserve de belles collections d’objets des périodes du bronze et du fer. L’église Saint-Georges, dont la construction débute au XIIe siècle, pour s’achever au XVIIe. D’anciennes maisons le long de la Grand-Rue et la porte de Wissembourg.

Il faut quitter Haguenau par la route de Bitche. C’est l’ancienne RN62 (D1062) qui s’ouvre désormais à nous. «En remontant la vallée de la Zinsel du Nord», nous dit le Guide Bleu de la France automobile, on traverse sur six kilomètres une partie de la forêt de Haguenau (sixième forêt de France avec 21 000 ha) avant d’arriver à Mertzwiller. Encore un lieu ravagé par la guerre de Trente Ans et qui ne se repeuplera que lentement avec les mutations industrielles du XIXe siècle (installation des usines De Dietrich notamment).

En évitant la déviation moderne, ouverte depuis 1979, nous entrons dans Gundershoffen. Comme beaucoup de lieux, le bourg a été dévasté pendant la guerre de Trente Ans et a lentement été repeuplé par de nombreuses familles originaires de Suisse. Plus tard, ce lieu, avec tous ses hameaux étagés dans la contrée a vu, nous narre le site reichshoffen.free.fr, le théâtre du premier affrontement de la guerre de 1870. Désormais, la voirie apaisée et urbaine, nous conduit à Reichshoffen. Le Guide Bleu de la France automobile nous rappelle donc que nous sommes sur les «champs de bataille de 1870», notamment là où se déroula «la fameuse charge de cavalerie par laquelle les cuirassiers du général Michel essayèrent d’arrêter la manœuvre enveloppante des Allemands»… Une charge en réalité dirigée vers Morsbronn, «à 6 km au sud-ouest de Reichshoffen», nous précise le guide. Les origines du lieu, raconte le site reichshoffen.fr, remontent à la Préhistoire alors que c’est Rodolphe Ier de Habsbourg, l’empereur du Saint-Empire germanique qui accorde à Reichshoffen par charte en date du 15 juin 1286 le statut de ville avec le droit d’ériger une muraille et de tenir marché hebdomadaire.

A VOIR, A FAIRE

Au XIVe siècle, on exploite déjà des mines de fer dans la région. On trouve deux hauts-fourneaux à Reichshoffen au XVIIIe. Un musée du Fer retrace cette épopée qui fit de la cité un des hauts lieux de la métallurgie en Alsace.

|

| Ancien tracé de la R.N.62 à Liesbach (Photo: Marc Verney, septembre 2011). |

Quelques arpents de chaussée et voici Niederbronn-les-Bains. Cette station hydro-minérale était déjà fréquentée par les Romains, de grands connaisseurs en la matière! Après la rude époque des invasions barbares, l’exploitation des sources est relancée à la fin du XVIe siècle par Philippe V de Hanau; celui-ci construit en effet une maison des bains. Plus tard encore, c’est une autre famille, les De Dietrich, qui développe l'industrie métallurgique dans la région avec des fonderies et des forges. L’ancienne RN62 prend maintenant la direction de Philippsbourg. La chaussée, nous dit le Guide Bleu de la France automobile, «s’engage dans le pittoresque ravin boisé où coule le Falkensteinbach». On entre en Moselle (D662).

A VOIR, A FAIRE

Dans cette région, située au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord se trouvent de très nombreux châteaux, dont celui du Falkenstein. Ils contrôlaient tous les axes routiers du coin! On peut aussi faire étape à l’étang de Hanau et visiter sa tourbière. Nombreuses promenades.

La route, après être passée au pied des rochers du Ramstein, traverse le bourg d’Eguelshardt et arrive face à l’impressionnante citadelle de Bitche. Là passait, entre les XIe et XVe siècle, un itinéraire commercial jusqu’à Trèves, Luxembourg, Liège par Hornbach… En 1680, passé sous domination française, le château, où résidaient les comtes de Zweibrücken, est renforcé par Vauban qui fait entourer les villages jouxtant l’éperon rocheux par une seule muraille. Après un intermède lorrain, Bitche revient à la France en 1738. La ville devient un véritable camp retranché.

A VOIR, A FAIRE

Le fort du Simserhof, construit de 1929 à 1938 offre une impressionnante vision de la ligne Maginot. L’imposante citadelle et son plan relief original de 1794.

|

| L'impressionnante citadelle de Bitche (Photo: Marc Verney, septembre 2011). |

|

| A Bitche, sur la route de Rohrbach (Photo: Marc Verney, septembre 2011). |

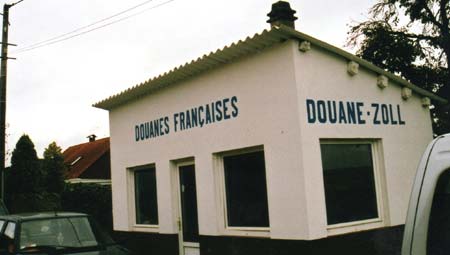

De septembre 1870 à mars 1871, les troupes vont y résister des mois à l’envahisseur allemand, négligeant la chute du Second Empire et la fin officielle des hostilités…Ah, fierté nationale… Plus tard, de tels actes de bravoure (inutiles?) se répéteront lors des attaques allemandes de juin 40 sur les ouvrages de la ligne Maginot (Simserhof). La RN62 de 1959 traverse la ville pour prendre la direction de l’Allemagne. Pour suivre l’itinéraire historique sur ses ultimes kilomètres, il est nécessaire de rejoindre Breidenbach (D962) puis Schweyen (aujourd’hui détournée) où se trouvent les restes du poste-frontière français.

Pour continuer le circuit, il est nécessaire de revenir à Bitche pour emprunter la très verdoyante départementale 35 jusqu’à Lembach et la D3 jusqu’à Wissembourg. Une chaussée construite par l’armée française au cours du XVIIIe siècle. On traverse d’ailleurs le camp de Bitche. Attention, passage de blindés!! Voilà donc Wissembourg, où l’on retrouve l’ancienne RN63. Si la ville doit son origine à un monastère au VIIe siècle, Wissembourg trouve sa richesse du XIIe au XIVe siècles dans la fabrication de draps, le commerce du vin, la culture de la vigne et la production de châtaignes… A cette époque, la cité compte plus de 3500 habitants et adhère à la Décapole, l’union des villes libres d’Alsace.

|

| Ancien poste de douane français à Schweyen (Photo: Marc Verney, septembre 2011). |

Détruite pendant la guerre de Trente Ans et en 1677, Wissembourg voit l’arrivée en 1719 du roi de Pologne, Stanislas Leszczynski. Sa fille, Marie, est la future épouse de Louis XV. En 1815, par le traité de Vienne, le cours d’eau de la Lauter devient frontière entre la France et l’Allemagne. La guerre 39-45 n’épargne pas Wissembourg: libérée une première fois en décembre 1944, la ville est reperdue jusqu’au 18 mars 1945.

Pour suivre l’itinéraire historique de la RN63 de 1959, il faut rouler sur la départementale 264 en direction de Riedseltz, un village qui fut longtemps possession teutonique. La déviation portant le numéro 263 et qui évite tous les villages n’a été construite que plus tard dans les années 80.

A VOIR, A FAIRE

Après le village d’Ingolsheim, se trouve, à droite, un ouvrage fortifié de la ligne Maginot, le Schoenenbourg. Puis, à gauche, le village de Hunspach, à l’unité architecturale remarquablement conservée: les maisons sont toutes blanches et à colombages!

|

| A la sortie de Wissembourg (Photo: Marc Verney, septembre 2011). |

Voilà maintenant Soultz-sous-Forêt, située environ 14 kilomètres au nord d’Haguenau. Juste à côté, à Pechelbronn, on a pompé du pétrole jusque dans les années 60! Mais ce n’était pas un Eldorado: en 1951, la production a atteint à peine 57 000 tonnes d’huile brute… En des temps plus reculés, ces affleurements huileux de la forêt d’Alsace du Nord ont longtemps servi à lubrifier les roues des chariots…

A VOIR, A FAIREA Merkwiller-Pechelbronn se trouve un musée du Pétrole qui raconte la saga de la famille Le Bel, ces pionniers français de l’or noir.

La route prend alors la direction de Surbourg où l’on retrouve la vaste forêt de Haguenau que la chaussée traverse de part en part. A Haguenau, voilà l’avenue de Wissembourg que conclut la porte du même nom. Le retour à Strasbourg peut, dès lors, se faire par la D1340 (quatre-voies) et l’autoroute A4 (gratuite).

|

R.N.68: AU FIL DU RHIN... Du nord au sud de l’Alsace, la route n°68 déroule son macadam au milieu des champs de la prospère plaine du Rhin. Charmants villages, riche histoire, que demander de plus? (lire) |

Marc Verney, Sur ma route, décembre 2012

| SOURCES ET DOCUMENTS: Atlas des grandes routes de France (Michelin, 1959); carte Michelin n°62 Chaumont-Strasbourg (1947); Carte Michelin n°57 Verdun-Wissembourg (1949); carte Michelin Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort n°315 (2008); Canton de Haguenau, Bas-Rhin, Images du patrimoine, éd. le Verger (1989); Guide Bleu de la France automobile (Hachette, 1954); Guide Vert Michelin Vosges-Alsace (1950-51); Guide du Routard Alsace-Vosges 2012-2013 (Hachette); Haguenau, Eugène Keith, éd. Allan Sutton (2002); Histoire économique de l’Alsace, Bernard Vogler et Michel Hau (éd. la Nuée bleue, 1997. Histoire des routes en Alsace (des origines à nos jours), Jean Braun, ass. des publications près les universités de Strasbourg (1988); La grande encyclopédie des lieux d’Alsace, Michel-Paul Urban (éd. la Nuée bleue, 2003); Le Bas-Rhin, conseil général du Bas-Rhin (1990); Société d’histoire de Brumath et des environs (Shabe); musee-du-petrole.com; mertzwiller.fr; niederbronn-les-bains.fr; reichshoffen.fr; reichshoffen.free.fr; ville-haguenau.fr; ville-wissembourg.eu; Wikisara, Wikipédia. |

Revenir sur la page index de ce site