|

| Panneau Michelin à côté de Seyssel, dans l'Ain (photo: MV, avril 2023). |

|

| Après Aix-les-Bains, on longe l'impressionnant lac du Bourget (photo: MV, avril 2023). |

|

| A Ruffieux (Savoie), on indique déjà la route de Mijoux sur les plaques de rues (photo: Marc Verney, avril 2023). |

|

| La région de Chautagne est un des hauts-lieux des vins de Savoie (Photo: Marc Verney, avril 2023). |

LOCALITES

traversées par la R.N.491 (1959):

Chambéry

(N6)

Sonnaz

Le Viviers

Aix-les-Bains

Brison-Saint-Innocent

Chaudieu

Prax

Ruffieux (N504)

Serrières

Châteaufort

Seyssel (N92)

Gignez

Puthier

Chanay

Lhopital

Billiat

Ochiaz

Vouvray

Châtillon-de-M. (N84)

Bellegarde-sur-V. (N508)

Lancrans

Confort

La Mulaz

Grand-Essert

Chézery-Forens

La Rivière

Le Niaiset

Lélex

Septfontaine

Mijoux (N5, N436)

|

| Plaque du chemin de grande communication n°25, autre ancienne dénomination de la chaussée Chambéry-Mijoux dans l'Ain (photo: MV, avril 2023). |

D'AUTRES RESSOURCES autour de la nationale 491 historique: |

|

| Ancienne plaque d'arrêt d'autobus (photo: MV, avril 2023). |

|

| Vers Billiat (photo: MV, avril 2023). |

| AMI LECTEUR: les textes, photos et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter l'auteur de Sur ma route. Merci de votre compréhension... |

| A VOIR, A FAIRE Chambéry: l’amusante fontaine des Eléphants, la pittoresque rue de Boigne, le château, ancienne demeure des seigneurs de la ville, les ruelles du vieux Chambéry, les allées (équivalent des traboules lyonnaises), le Musée savoisien… Aix-les-Bains: aux thermes nationaux, on peut visiter les vestiges des bains romains; fondé en 1949, le musée Faure possède de nombreuses oeuvres d'Auguste Rodin et une vaste collection de peintures impressionnistes. On y trouve également la reconstitution de la chambre de Lamartine lors de son séjour à Aix, de 1816 à 1830; belle promenade à faire le long du boulevard du Lac entre le Petit et le Grand port; excursion en bateau vers l’abbaye de Hautecombe; montée au mont Revard (vue); à 15 km, le panorama de la Chambotte (lac du Bourget et abbaye). Ruffieux: chef-lieu de canton, le village se veut la capitale économique de la Chautagne et fait partie de l'aire d'appellation des vins de Savoie (caves). Seyssel: classé en 1942, le vignoble de Seyssel représente la plus ancienne AOC des vins de Savoie (caves). La cité, placée sur les bords du Rhône (côté Ain et côté Savoie) présente ses quais, ses ponts, ses maisons anciennes et la maison du Haut-Rhône. Billiat: situé entre l’Ain et la Haute-Savoie, le barrage-centrale de Génissiat a été inauguré en 1948. Surnommé le «Niagara français» en raison de sa hauteur de chute, il est le résultat d’un chantier titanesque débuté en 1937. Les visites se font sur réservation. Ochiaz: accès au plateau de Retord par D101 (randonnées estivales et ski de fond en hiver). Châtillon-de-Michaille: sur la R.N.84 (D1084) en direction de Bellegarde, les pertes de la Valserine: les eaux de cette rivière disparaissent dans un gouffre sans fond, puis réapparaissent au-delà d’un labyrinthe de canyons calcaires…On peut y visiter le site du pont des Oules, un passage au-dessus des pertes, placé à cet endroit depuis des temps immémoriaux. Bellegarde-sur-Valserine: En direction de Genève, voilà le défilé de l'Ecluse: l’impressionnant fort (visite payante) garde un passage stratégique depuis… Jules César!! A tel point que, jusqu’en 1939, la route nationale passait au coeur des murailles… A ne rater sous aucun prétexte. Lancrans: panorama sur les alentours. Confort: situé sur la route de Montanges, le pont des Pierres fut initialement construit pour le tramway de Bellegarde à Chézery. C'est aujourd'hui un site spectaculaire qui fait partie d'un site Natura 2000 et d'une réserve naturelle régionale. Accès à la station de Menthières (1070-1150m, trois pistes dont deux vertes et une rouge). Chézery-Forens: randonnées. Lélex: Accessible en été depuis la station (télécabine ou GR9), le crêt de la Neige, plus haut sommet jurassien, se trouve au coeur de la réserve naturelle nationale de la haute chaîne du Jura. En hiver, lorsque la neige est là, le site propose, entre 900m et 1680m, 20 km de pistes reliées par dix remontées mécaniques. Trois sentiers balisés offrent de chouettes balades en raquettes. Mijoux: station été-hiver. Accès au col de la Faucille. Ski et randonnées sur les hauts sommets jurassiens (panorama sur le lac Léman et les Alpes). |

|

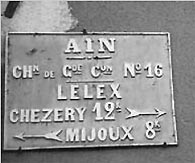

| Plaque du chemin de grande communication n°16 à Lélex (photo: MV, juillet 2008). |

|

| Sortie de Mijoux en direction de Bellegarde (photo: MV, avril 2023). |

SOURCES ET DOCUMENTS: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°61 Paris-Chaumont, Michelin (1970); carte n°62 Chaumont-Strasbourg, Michelin (1969); carte n°66 Dijon-Mulhouse, Michelin (1961); Annuaire statistique de la Haute-Saône, imprimerie de la Préfecture (1829); Bulletin des lois du royaume de France, imprimerie Royale (1846); Dictionnaire historique, topographique et statistique de la Haute-Saône (T.1) L. Suchaux, imprimerie et lithographie de A. Suchaux (1866); Documents statistiques sur les routes et ponts, ministère des Travaux publics, imprimerie Nationale (1873); Essai statistique sur les frontières nord-est de la France, J. Audenelle, Truchy, libraire (1827); Géographie départementale classique et administrative de la France, sous la direction de MM. Badin et Quantin, J.J. Dubouchet, Le Chevalier et Cie (1847); Guide Vert Vosges-Lorraine-Alsace, Michelin (1967); La vallée de Cleurie, statistique, topographie, histoire, moeurs et idiomes, Xavier Thiriat, Humbert, imprimeur-libraire-éditeur (1869); Les Vosges sous le Consulat et l’Empire, Jean-Paul Claudel, Gérard Louis éditeur (1992); Libération des Vosges, Jean Laurain, Gérard Louis éditeur (1994); Lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'Etat (T.28), J.B. Duvergier, imprimerie de A. Guyot (1829); Manuel de l'habitant du département de la Haute-Saône, Ed. Thirria, imprimerie de A. Suchaux (1869); «Notice historique et descriptive de Gérardmer», Henri Lepage, Annales de la société d'émulation du département des Vosges, chez M.V. Collot, imprimeur de la société (1877); Si Gérardmer était conté aux Géromois, Suzanne Rattaire, Gérad Louis éditions (1987); Un ticket pour le tacot, Bernard Cunin, éditions Gérard Louis (1983); Vosges-Lorraine-Alsace, guides Michelin régionaux (1932-33); bourbonne.com; chatillon-sur-saone.com; decouverte-nogent-en-champagne.com; inventaire.grandest.fr; massif-des-vosges.fr; mairie-val-de-meuse.fr; montagnesdarchives.fr; munster.alsace; patrimoine.bourgognefranchecomte.fr; pop.culture.gouv.fr; saint-loup.eu; vauvillers.fr; Wikisara; Wikipédia; le Géoportail de l’IGN. |

Ces belles routes de France...

R.N.491: LA VALSE DES SOMMETS

Retour dans le Jura par sa «face sud»…Oh certes, la R.N.491 historique n’est pas la chaussée Paris-Genève où encore la spectaculaire montée alpestre au col du Mont-Cenis! Mais là, entre massif jurassien et Préalpes, voilà une voie qui se faufile au cœur des plus belles montagnes françaises. De Chambéry à Mijoux, cette route alterne panoramas saisissants et contrées bucoliques. Bref, idéale pour un retour printanier vers notre cher Jura. Comme pour beaucoup d’autres chaussées secondaires, elle a été constituée en 1933 avec nombre de chemins de grande communication ou de départementales en Savoie, Haute-Savoie et Ain.

|

|

La R.N.491 vers Chézery-Forens (photo: Marc Verney, avril 2023). En cliquant sur l'image, vous continuez sur la R.N.5 historique. |

La route n°491 de 1959 quitte Chambéry par le faubourg Reclus, situé dans le quartier de la gare ferroviaire. Au Moyen Age, écrit le site du canton de la Motte-Servolex (connaissanceducanton.org), l’endroit «porte le nom de "Reclus" à cause d’un ermite qui y était installé à proximité du pont sur la Leysse». Un ouvrage qui a sans doute existé dès l’époque romaine puisqu'une voie secondaire, construite au IIIe siècle, part de la colline de Lémenc (où se situe le village primitif) vers Condate (Genève) par Boutae (Annecy). Dès la fin du XVIIIe siècle, ce quartier se rénove, avec, en 1780, l'élargissement de la rue du Bas-Reclus, le recalibrage de la Leysse en 1830 et le remplacement du vieux pont en 1844. Puis c’est l’implantation de la gare en 1855 alors que la Savoie devient définitivement française, en juin 1860. Plus largement, la ville de Chambéry et son histoire sont fortement liées à l'essor de la maison de Savoie qui en fait la capitale de son comté en 1292 puis de son duché en 1416. Mais, après l'occupation française de François Ier, le duc Emmanuel-Philibert lui préfère Turin comme capitale à partir de 1563 et le rôle de Chambéry, un territoire difficile à défendre, va peu à peu, décliner. «De 1792 à 1815, pendant le premier rattachement de la Savoie à la France, Chambéry est le chef-lieu du département du Mont-Blanc», signale Wikipédia. «Durant la période sarde entre 1815 et 1860, la route était référencée dans le Royaume de Sardaigne en tant que Strada provinciali da Chambéry ou Ciamberì al lago di Bourget per Aix», écrit Wikisara. Dans Chambéry, Aix-les-Bains autrefois, on apprend que la ville perd ses remparts au début du XIXe siècle. De nouveaux boulevards sont achevés vers 1910. Chambéry est touchée par un bombardement allié le 26 mai 1944. Si la gare était particulièrement visée, on compte 120 morts et plus de 300 blessés dans le centre-ville. Trois cents immeubles sont détruits par les bombes. Du coup, la cité reste en chantier pendant vingt ans. On continue avec l’avenue d’Aix-les-Bains. Entre ronds-points et bâtiments d’acier et de béton, le flâneur des routes anciennes s’égare un peu et rêve d’un envol plus pittoresque…

|

R.N.6: LA ROUTE DES ALPES Au sortir de Lyon, la route s'oriente plein est avec pour horizon, la fantastique chaîne des Alpes. Il faut 112 km de bitume pour rejoindre Chambéry... (lire) |

|

| Entre Chambéry et Aix-les-Bains (photo: Marc Verney, avril 2023). |

|

| La traversée d'Aix-les-Bains (photo: Marc Verney, avril 2023). |

Cela aurait pu le faire jusqu’en 1950, époque à laquelle R.N.491 et R.N.201 «échangent» leurs tracés. En effet, avant cette année-là, la R.N.491, comme on le voit –par exemple- sur la carte Michelin Lyon-Genève n°74 de 1941 suivait les bords du lac du Bourget en passant au pied de la colline de Tresserve, chaussée bâtie à la fin du XIXe siècle, pointe le site tresserve.fr. Mais ce n’est plus le cas et la D991 du XXIe siècle met le cap sur Aix-les-Bains par Sonnaz, Viviers-du-Lac et Marlioz, ancienne voie numérotée n°201. C’est une longue ligne droite désormais, sans intérêt particulier… Wikisara note cependant, que la «rampe de Côte-Rousse» y a été réalisée en 1774 et que la «section de Marlioz à Aix-les-Bains» a été rectifiée et élargie en 1862. Voilà le petit village de Sonnaz. Aux côtés d’une activité agricole traditionnelle très ancienne, avec notamment de la vigne, la commune, explique le site mairiedesonnaz.fr, «développe dès la fin du XVIIIe siècle une exploitation industrielle de filons de lignite. La première extraction daterait de 1783. La production importante était entièrement exportée à Chambéry». Peu après, on passe Viviers-du-Lac. D'après le site municipal viviersdulac.fr, la commune tire son nom des viviers romains, pièces d’eau où l’on élève des poissons, qui étaient installés dans les environs. Après la «route d’Aix», nous voici sur l’avenue du Golf, qui longe le vaste hippodrome de Marlioz, inauguré le 29 juin 1884. Puis c’est l’avenue de Marlioz, qui longe les thermes du même nom, inaugurés, quant à eux, le 3 août 1861. Notre route atteint désormais la ville d’Aix-les-Bains, traversée, nous dit le Guide Rouge Michelin (1959) avec les rue de Chambéry, de Genève et l’avenue du Grand-Port. L’histoire du thermalisme à Aix-les-Bains remonte à l’époque romaine, dit le site aixlesbains-rivieradesalpes.com: «Les Romains, qui occupaient la région, découvrirent les sources chaudes et leurs vertus thérapeutiques. Ils établirent alors des bains et des installations pour exploiter ces eaux». Après des siècles de relatif oubli, l’activité thermale redémarre à la fin du XVIIIe siècle avec Victor-Amédée III, roi de Sardaigne, qui fait construire un bâtiment pour les bains. Jusqu’à la Révolution française, on accueille environ 600 curistes par an à Aix. Ecrit médicaux et premiers guides touristique aident à conférer une certaine notoriété au lieu dès le début du XIXe siècle. Ainsi, en 1850, L’été à Aix-les-Savoie: nouveau guide pratique médical et pittoresque est rédigé par le docteur Despine Fils, avec l’aide de Hyacinthe Audiffred, qui est déjà l’auteur des guides de Vichy et de Contrexéville, raconte Joël Lagrange dans l'article «Aix-les-Bains, la création de la ville d’eau et la publicité»: pour cet ouvrage très complet, «Despine fait dresser une carte des environs d’Aix par l’ingénieur parisien Héricourt de Tury. Des lithographies en couleur des principaux lieux (casino, thermes) ornent l’édition, en hors-texte. La partie médicale, spécialité de Despine, fait l’objet d’un livret à part, doté d’un indicateur général donnant pour la première fois les principaux commerces pouvant servir aux visiteurs, hôtels, pensions, pharmacies, banques, transports ainsi que des indications sur les prix moyens. Le succès est au rendez-vous car il existe au minimum quatre rééditions de ce guide». Le rattachement de la Savoie à la France en 1860 est symboliquement fêté le 29 août par une visite officielle de Napoléon III grand adepte de thermalisme avec son épouse Eugénie. Plus tard, profitant du coup de pouce impérial, elle fut, à la Belle Époque, un haut-lieu de villégiature pour les familles princières et fortunées. Joël Lagrange nous apprend que l’affichage au bord des routes est une spécialité dont une entreprise d’Aix-les-Bains a été le précurseur, la société de publicité Boreau, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Son développement est «rapide», nous dit l'auteur de l'article «Aix-les-Bains, la création de la ville d’eau et la publicité»: «La station thermale d’Aix comprend très tôt son importance et couvre les routes de l’est et du sud de la France de panneaux, de murs peints. Cette technique suppose que les messages soient courts et percutants, étant lus par des automobilistes en mouvement». Aujourd’hui, Aix-les-Bains reste dans le peloton de tête des grandes stations thermales françaises.

|

| Le passage à niveau du bord de lac est gardé par l'imposante tour ornementale du tunnel de la voie ferrée (photo: Marc Verney, avril 2023). |

On suit dès lors l’avenue du Grand-Port qui franchit le Sierroz avant de poursuivre à droite sur la «route de Saint-Innocent» vers le lieu-dit Mémard. Et voilà le village de Brison-Saint-Innocent. Si aujourd’hui, nous contournons les lieux depuis 1954 (Wikisara) avec le boulevard Gaston-Mollex, notre route n°491 traversait jadis le bourg avec la bien nommée «route de Paris». A la sortie de Brison, la chaussée se faufile entre la montagne et le lac du Bourget, coupée plusieurs fois par le chemin de fer. Un des passages à niveau sera, nous dit Wikisara, remplacé en 1966 par un pont sur la voie, accolé au tunnel ferroviaire. Livrée en 1844, nous disent Patrick Mihiel et François Forray dans l’article «Le voyage en Savoie romantique, 1800-1860» paru dans L’histoire en Savoie, «cette route en corniche, taillée dans les rochers dominant le lac du Bourget, permet d'établir une liaison entre Aix-les-Bains et la Chautagne». On passe sous le mont de Corsuet puis sous le lieu-dit de la Chambotte (belvédère), où passait la minuscule R.N.491b (annexe par Saint-Germain-la-Chambotte) en provenance de la Biolle. Voilà Chaudieu puis Chindrieux. Non loin, le château et le bourg de Châtillon, au bord du lac, furent l'ancienne capitale de la Chautagne, région que nous abordons désormais avec la R.N.491 historique (D991). «Que ce soit par le fleuve ou la route, la Chautagne est sur le chemin reliant Lyon à Genève», écrit François Demotz, dans «La Chautagne, histoire exemplaire d'un avant-pays savoyard» (L'histoire en Savoie), qui poursuit: «Il est certain qu'à l'époque romaine la Chautagne est traversée par deux routes parallèles ayant les mêmes extrémités, à savoir le rocher de Châtillon au sud et le passage du Fier au nord. Celle du haut passe par Chindrieux, Chessine, Ruffieux, Chevinay, Blinty et Motz; celle du bas traverse Vars, Praz, Viuz, Saumont, Serrières et Mathy». Plus tard, au XIXe siècle, «des efforts sont faits en matière de communication et la construction d'une nouvelle route avant 1845 coûte cher aux Chautagnards», écrit encore François Demotz. Nous arrivons à Ruffieux, localité d’où s’élance, à notre gauche, la R.N.504 historique, au long parcours, puisque celle-ci dessert Ambérieu-en-Bugey, la Bresse, Villefranche-sur-Saône, les monts du Beaujolais et, enfin, l’agglomération de Roanne… Jusqu’à Serrières et au-delà, notre voie tournicote entre petits villages et vignobles. A gauche, surplombé par les premiers monts du Jura (le Grand-Colombier), le Rhône puissant roule ses eaux infatigables au cœur du val de Chautagne, mais notre route en reste éloignée en raison des sautes d’humeurs fréquentes de ce redoutable voisin liquide…

|

R.N.504: PETITS VIRAGES ENTRE AMIS Entre Roanne et la Savoie, la route nationale 504 historique traverse des paysages qui nous sont chers... Beaujolais, Bresse, Bugey, Alpes... (lire) |

|

| Dans le val de Chautagne (photo: Marc Verney, avril 2023). |

Après Châteaufort et plusieurs virages, nous plongeons vers le val du Fier où notre chaussée passe la rivière du même nom. «Le pont qui franchit le Fier est représenté sur le cadastre de la commune de Seyssel (Haute-Savoie) de 1908», signale le site patrimoine.auvergnerhonealpes.fr. D'après cette même source, il daterait de la moitié du XIXe siècle. Nous sommes ici à la frontière des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. «Sur la rive gauche en amont du pont, côté savoyard, se trouvait un poste de douane, lié à la zone franche établie autour de Genève lors du rattachement de la Savoie à la France en 1860, nous raconte encore le site du patrimoine rhônalpin. Le bureau de douane n'existe plus aujourd'hui. Sur une carte postale ancienne, le bâtiment est un café-restaurant du nom de Thévenot». Puis, c’est par la «route de Chautagne» et l’avenue du Port-Gallatin que notre chemin entre dans Seyssel (Haute-Savoie). C’est qu’il y a «deux Seyssel», écrit Adolphe Joanne dans l'Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, du Jura français. «Un pont suspendu de deux arches réunit les deux cités, l'une dans l'Ain (France) et l'autre en Haute-Savoie (Piémont-Sardaigne). Aux deux extrémités de ce pont stationnent les douaniers des deux Etats», lit-on encore dans ce guide paru en 1859, soit un an avant le rattachement de la Savoie au giron français. Sous l'Antiquité, la petite cité de Seyssel a, très tôt, joué un rôle majeur dans les liens commerciaux entre Lyon et Genève. Condate, le noyau romain (au sud de l'actuel bourg) est ainsi signalé sur tous les itinéraires de l'Empire romain comme une station principale entre Vienne et Genève. Et puis c'est la puissante compagnie des nautes de Lugdunum qui se charge, au 1er siècle, de l'aménagement du port de Condate car c’est ici que s’achève le Rhône navigable. Le pont suspendu qui relie les deux Seyssel date de 1838 après le ravage, par les eaux du Rhône, de multiples ouvrages de bois péniblement érigés. De l’autre côté, voilà le quai Edouard-Sérullaz, puis le vallon du ruisseau de Volage qui font remonter notre route vers Gignez (commune de Corbonod). La R.N.491 historique (D991) prend ses aises dans un joli paysage champêtre, entre gorges du Rhône à l’est et monts du Valromey à l’ouest. L’activité viticole s’y développe, comme en Chautagne et à Seyssel. Dans la région, écrit le site corbonod.fr, les maisons de vignerons, qui datent pour la plupart du XVIIe siècle, «sont construites selon un plan identique, à savoir que l’accès à l’habitation s’effectue par un escalier de pierre et un perron qui abritent l’entrée de la cave». On y produit encore aujourd’hui des vins blancs comme la roussette du Bugey.

|

| Sur le pont qui traverse le Rhône à Seyssel (photo: EF, février 2007). |

|

| Passage à niveau vers Seyssel (photo: Marc Verney, avril 2023). |

|

| Plaque de cocher à Lhopital (photo: Marc Verney, avril 2023). |

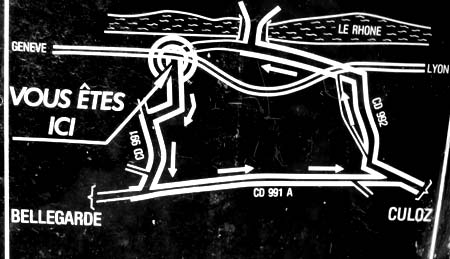

Après Puthier, l’historique du tracé se complique un tantinet. Notre chemin du XIXe, visible sur la carte d’état-major (1820-1866) publiée par l’IGN, qui se tortille pas mal, va franchir le ruisseau de la Dorche nettement en contrebas de la D991 et va remonter à l’est de Chanay (route de Dorches) pour rejoindre le tracé actuel peu avant Lhôpital. Là, en 1846, le Conseil général de l'Ain a d’ailleurs recommandé «l'entretien du passage dangereux du pont de la Dorche, sur la route départementale n°12», numérotation au XIXe siècle de la R.N.491 de 1959. Plus loin, Wikisara mentionne une rectification menée en 1960 à la hauteur du passage de la Vézéronce. De forts virages semblent y avoir été adoucis. En tout cas, le chemin ne devait pas être fameux au XIXe siècle… car c'est en 1889 seulement que «sont déclarés d'utilité publique les travaux de prolongement de la route départementale de l'Ain n°12, de Seyssel à Châtillon et à Bellegarde»... Le cap est mis sur Billiat. Ce village, dit Wikipédia, «contribue au contrôle des voies de passage des monts du Bugey. Sur le plan économique, elle est une terre à blé qui alimente le comté de Savoie et elle exporte des bois d'œuvre par le Rhône vers l'aval». La route départementale n°12 du XIXe siècle, également visible sur la carte de Cassini du XVIIIe, prend maintenant la direction d’Ochiaz et Vouvray, les deux derniers villages avant Châtillon-de-Michaille (aujourd’hui partie de la commune de Valserhône) où l’on entre par la rue de la Poste. «Cette jolie petite ville, écrit en 1873 la Topographie historique du département de l'Ain, dont le site est des plus pittoresques, était le chef-lieu du mandement de Michaille, l'un des plus anciens du Bugey. Certaines foires pour les chevaux attiraient jadis à Châtillon une foule considérable». Il faut, pour rejoindre le deuxième tronçon de la R.N.491 d’antan, emprunter l’ancienne R.N.84 Lyon-Genève (D1084) jusqu’à Bellegarde. On passe au dessus des célèbre «pertes» de la Valserine, dans lesquelles la petite rivière se faufile au coeur d’un chaos rocheux. On arrive à Bellegarde-sur-Valserine par la «route de Lyon». Il faut vite traverser la petite rivière sur la gauche par le viaduc (pont du Tram) construit en 1907. Un «tacot», qui desservait Lancrans, Confort, Montanges, Champfromier et Chézery-Forens a effectivement emprunté ce viaduc jusqu'au 31 mai 1937 à côté du trafic routier.

|

R.N.84:

SE DEFILER SUR GENEVE! Suivez la route nationale 84, la route Genève-Lyon par Bellegarde, Nantua, Pont-d'Ain... Du Jura majeur au tonitruant Rhône... faites le plein d'émotions sur bitume!! (lire) |

|

| A l'entrée d'Ochiaz (photo: Marc Verney, avril 2023). |

|

| Anciennes indication à Injoux, juste à côté de notre voie Chambéry-Mijoux (photo: Marc Verney, avril 2008). |

La route qui mène à Lancrans et, plus loin, à Lélex, n’est pas encore dessinée sur la carte d’état-major du XIXe siècle (1820-1866) publiée par le Géoportail de l’IGN. Ce sera, dit Wikisara le «chemin de grande communication n°16, classé en 1866, pour la section comprise entre Mijoux et La Pierre, au nord de Bellegarde-sur-Valserine». La vallée de la Valserine fut, durant les XVIe et XVIIe siècles, un itinéraire majeur qui a porté le nom de «chemin des Espagnols»… C’était par là que transitaient les Tercios espagnols, ces unités militaires d'élite et leur imposante logistique, lors de leurs déplacements vers la Flandre, alors possession de Philippe II. Il reste à parcourir 37 km sur un parcours très sinueux créé après 1850 (Wikipédia) et qui remplace la «vy de Lélex». On atteint tout d’abord Lancrans, village situé au pied du Grand Crêt d’Eau (1621 m). Les montagnes jurassiennes s’imposent dans le paysage. Le village de Confort, halte de l’ancien tramway, conserve de cette époque le vertigineux «pont des Pierres», construit en 1910, et qui fut le plus haut pont en maçonnerie au monde lors de sa réalisation avec 65 m sous voûte. Passés les hameaux de la Mulaz et de la Serpentouze, la R.N.491 historique (D991) entame, le long de la montagne du Crêt, un long cheminement tortueux au milieu des forêts qui dominent les gorges de la Valserine. Puis la «route de Confort» entre dans le village de Chézery-Forens. On y trouve un vieux pont de 1853 sur la Valserine. Mais nous ne le franchirons pas, car la route n°491 vers Lélex suit la «route de l’Abbaye». Il y avait donc là des moines… Installés dès 1140, ils défrichent les pentes du Jura. Incendiés, puis pillés au XVIe, les bâtiments religieux sont finalement achetés par des familles après la révolution française et transformés en habitations ou commerces. Voici maintenant la «route de Lélex» qui nous emmène jusqu’au hameau de la Rivière. Après deux nouveaux virages, la voie passe sous le tunnel des Hirondelles creusé sous le rocher du même nom. L’ouvrage a été ouvert à la circulation en 1928, signale Wikisara. Là encore, la route serpente entre les arbres; le tout a une tonalité très «alpestre»… La jolie Valserine, longue de 47,6 km, qui est toujours à notre gauche, possède aujourd’hui le label «Rivière sauvage» qui honore la qualité de ses eaux et de sa faune piscicole!

|

| A Chézery-Forens (photo: Marc Verney, avril 2023). |

|

| Le tunnel des Hirondelles (photo: Marc Verney, avril 2023). |

On sort des bois au niveau de la forêt des Brillonnes, qui ceint les plus hauts sommets jurassien (crêt de la Neige, 1720 m) de ses couronnes de sapins sombres. Ici, «l'aspect de la vallée est très beau, très tranquille et très solitaire, avec ses grandes prairies bordées des escarpements du massif du Mont-Jura», écrit Paul Joanne en 1893 dans l'Itinéraire général de la France, Franche-comté et Jura. On arrive à Lélex. À l'origine, signale Wikipédia, le territoire est inclus au domaine de l'abbaye de Saint-Oyend-de-Joux (Saint-Claude dans le Jura). Mais, poursuit l’encyclopédie en ligne, «le 12 août 1322, ce monastère concède à sa voisine, l'abbaye cistercienne de Chézery, tous les territoires se trouvant de part et d'autre de la vallée de la Valserine». Puis, à la signature du traité de Lyon en 1601, Lélex et son territoire sont réunis -avec le pays de Gex- au royaume de France. En 1612, un bureau de douane y est installé pour freiner la contrebande du sel. «A la route qui unit Lélex à Mijoux au nord, signalait, en 1851, l'Histoire politique et religieuse du pays de Gex, va se joindre bientôt une route au sud pour le relier avec Chézery. Lélex ne sera plus un pays inabordable, connu seulement par la place qu'il occupe sur la carte du département. Ces deux débouchés donneront de la valeur à son sol et à ses produits». La station de ski de Lélex est «créée en 1955», lit-on sur le site paysdegex-montsjura.com. «Après cinq années de travaux, la première télébenne du secteur voit le jour. Un an après, raconte encore ce site, la construction du télécabine Crozet-Fierney débuta et fut achevée en juillet 1957, et put transporter ses premiers voyageurs». Bon… aujourd’hui, au XXIe siècle, «l’or blanc» se fait rare! De Lélex à Mijoux, notre but, il y a huit kilomètres… La chaussée ne rencontre plus que des fermes isolées… Le voyageur qui passe par là se sent tout petit, Alphonse Rousset écrit, dans le Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté en 1855, que «la vallée de Mijoux, traversée par la Valserine, est un monde nouveau pour l'habitant de la plaine; son horizon, limité par les deux chaînes de montagnes qui la resserrent, et dont l'une est dans l'ombre quand l'autre est éclairée; le silence de ce majestueux désert qu'interrompt le son monotone et lointain des bêtes au pâturage, l'air frais et vivifiant que l'on respire, tout fait naître chez l'étranger qui la parcourt, des sentiments inexprimables». On entre dans Mijoux par la rue Michel-Hollard. Nous venons de parcourir un peu plus de 110 kilomètres depuis Chambéry…

Marc Verney, Sur ma route, mars 2025 |

| Vers Lélex (photo: Marc Verney, avril 2023). |

Retour sur la page index du site (clic!)

|

R.N.5:

LA ROUTE BLANCHE... La N5 Paris-Genève-St-Gingolph a quasiment disparu à la suite du vaste déclassement des routes nationales en 2006, une bonne raison pour faire un tour par le Jura... (lire) |

|

R.N.436: LACETS JURASSIENS De la Bresse au Jura! Ou comment passer de la ligne droite aux charmants virages du Haut-Jura. Une balade qui tourneboule les sens (lire) |