|

| Ancienne borne kilométrique de la R.N.140 située à Saint-Junien-la-Bregère (photo: MV, août 2011). |

| AMI LECTEUR: les textes, photos et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter l'auteur de Sur ma route. Merci de votre compréhension... |

| Sources et documents: Atlas des grandes routes de France (Michelin, 1959); Atlas routier France (Michelin, 2011); carte Michelin n°72 Angoulême-Limoges (1948, 1955, 1966); carte Michelin n°75 Bordeaux-Tulle (1969); Annales des mines, chez Carilian-Goeury, libraire-éditeur (1836); Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, Alain Corbin (Pulim, 1998); Atlas historique (Perrin, 2000); Bulletin des lois du Royaume de France, Imprimerie royale (1845); Code des ponts et chaussées et des mines, Th. Ravinet, chez Carilian-Goeury, libraire (1836); Géographie du département de la Creuse par G. Derennes, C. Delorme, imprimerie-librairie P. Amiault (1888); Géoguide Périgord-Quercy-Agenais (Gallimard, 2009-2010); Guide Bleu de la France automobile (Hachette, 1954); Guide du Routard Auvergne-Limousin (Hachette, 2008); Histoire du Limousin et de la Marche, sous la direction de René Morichon (éd. René Dessagne, 1972); Histoire de Treignac-sur-Vézère, tome II, Jean Vinatier (imp. Chastrusse & co, Brive, 1974); La fin des terroirs, Eugen Weber (Fayard, 1983); La France inconnue, Georges Pillement (Grasset, 1957); La vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle, Georges-Emmanuel Clancier (Hachette, 1976); Le Limousin médiéval (blog de Christian Belingard); Quand Turgot régnait en Limousin, Michel C. Kiener et Jean-Claude Peyronnet (Fayard, 1979); Office du tourisme de la ville de Treignac; Situation des travaux, Imprimerie royale (1841); Statistique du département du Lot, M. J.-A. Delpon, G. Richard, libraire (1831); art-et-histoire.com; bretenoux.fr; lacorreze.com; mairie-chamboulive.com; mairie-eymoutiers.fr; pays-vallee-dordogne.com; terresdecorreze.com; tourisme-creuse.com; videoguidenouvelleaquitaine.fr; Wikipédia, Wikisara. Merci au Géoportail de l’IGN, à la Bibliothèque nationale de France et à la BPI du centre Georges-Pompidou. |

|

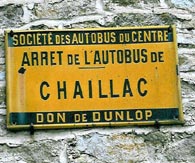

| Ancienne plaque Dunlop mentionnant l'arrêt de l'autobus à Chaillac, au nord de Chamboulive (photo: MV, août 2011). |

| Villes

et villages traversés par la N140 historique (1959), en

italique, les anciennes RN principales croisées: Cuéret (N142, N145) La Chapelle-Taillefert Mas-Sebrot Drouille Rebeyrolle Monclavie Combeauvert Bourganeuf (N141) Jartaud Grand-Mazuras Saint-Junien-la-Bregère La Faye Peyrat-le-Château Saint-Amand-le-Petit Eymoutiers Lacelle Treignac Bouloux La Tronche Le Lonzac Chaillac Chamboulive Montargis (Seilhac) (N120) Naves Tulle (N89, N120) Sainte-Fortunade Clairfage Quatre-Routes Lespinassou Tudeils Le Colombier Beaulieu-sur-Dordogne Altillac Biars Carla Bretenoux Saint-Céré La Meynardie Le Quie Aynac Tourène La Capelle-Marival Le Bourg Camburat Planioles Figeac (N122) |

|

| Anciennes plaques Michelin dans le village du Chastang, au sud de Tulle (photo: MV, août 2011). |

|

| On peut déchiffrer, gravée sur cette vieille borne kilométrique installée sur un virage délaissé de la RN140 la mention: "route impériale 140". Nous sommes là au lieu-dit Puy-de-Noix (photo: MV, août 2011). |

|

| Collection de vieilles pompes à essence à Aynac (photo: MV, août 2011). |

| En Haute-Corrèze, la route n°140 a été très longtemps appelée "la route des boeufs d'Egletons à Paris" en raison du fort trafic commercial de ces animaux sur sa chaussée... Source: Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880, vol. 1 (Alain Corbin). |

Nos

belles routes de France

R.N.140:

PLUS VERTE EST LA ROUTE... (II)

Nous voilà désormais bien avancés sur le trajet de la route nationale 140 historique de 1959. Guéret est maintenant dans notre rétroviseur. Devant nous, les kilomètres les plus escarpés du chemin: voici les sympathiques reliefs de la Creuse jusqu'à Bourganeuf, un passage boisé dans la Haute-Vienne, de beaux virages en Corrèze... au bout de la route, le Lot et Figeac. Finalement, la France aura été traversée dans une aimable transversale nord-sud... Au final, le soleil est au rendez-vous sur le sommet des causses car ce voyage a été réalisé en août 2011!! Nous profitons d’une relecture en septembre 2023 pour y adjoindre des modifications et des précisions au fil de nos découvertes dans le cyberespace…

|

|

Un des plus beaux tronçons de la R.N.140 historique: la chaussée entre Saint-Céré et La Capelle-Marival (Photo: Marc Verney, août 2011). En cliquant sur l'image, vous revenez à la page principale. |

|

La montée est immédiate dès la sortie de Guéret que l’on a quitté avec l’avenue Pierre Mendès-France puis l’avenue du Limousin. De larges virages modernes tracent leurs impeccables courbes dans la forêt de Chabrières. «Ce massif granitique couvre une chaîne de collines boisées constituant les monts de la Marche», précise le site tourisme-creuse.com. On met le cap sur Bourganeuf, bourg situé à une trentaine de kilomètres plus au sud. Si l'on veut suivre le trajet de 1959, il faut résolument s'orienter vers La Chapelle-Taillefert (D940A). En effet, nous signale Wikisara, l’ancienne R.N.140 fait ici «l’objet d’une lourde modernisation dans les années 1980 avec des redressements de virages» et –surtout- entre le lieu-dit la Caure et Pontarion, la reprise d’une longue section «d’anciennes départementales existantes». A la Caure et au Breuil, des rectifications de l’itinéraire original ont été réalisées de 1839 à 1840, dit Wikisara. «Quatre cents mètres courants de route ont été ouverts» en 1840, lit-on dans la Situation des travaux d’avril 1841. Voilà la Chapelle-Taillefert. Au point de vue historique, ce village «a une certaine importance. il appartenait à une branche de la maison d'Angoulême, d'où était issu Pierre de la Chapelle-Taillefert, successivement prévôt d'Eymoutiers, professeur de droit à Orléans, évêque de Carcassonne, puis de Toulouse. Il fonda à la Chapelle une collégiale avec un doyen et 13 chanoines», découvre-t-on dans l'ouvrage Géographie du département de la Creuse en 1888. On y traverse la Gartempe. De la Chapelle-Taillefert jusqu’au Massebrot, une importante rectification, issue de l’ordonnance royale du 12 août 1844, est réalisée. La route ancienne, qui suit la rue du Pont-Perdrix est abandonnée au profit d’un itinéraire qui passe plus à l’est. Plus loin, jusqu’au château de drouille, la route est réparée en 1838 (Wikisara). Ce trajet, jusqu'à Bourganeuf, entre vallons et jolies côtes est bien agréable. Peu avant Bourganeuf, la R.N.140 historique franchit le Thaurion sur le pont du Palais (1838 pour Wikisara).La carte de Cassini (XVIIIe) nous donne un itinéraire alternatif pour rejoindre Bourganeuf: par Bosmoreau-les-Mines et le pont de la Chassagne.

Bourganeuf est un petit bourg à l'histoire très ancienne, situé, nous dit le Guide Bleu de la France automobile, «sur un plateau dominant la vallée du Taurion». Et ce, «dans un site qui ne manque pas de pittoresque», pointe la Géographie du département de la Creuse, qui poursuit: «Bourganeuf fut fortement éprouvée durant les guerres de religion, mais c'est surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles qu'elle souffrit. Ses fabriques de tapisserie et de draperie tombèrent alors dans un état déplorable. En 1592, la ville supporte un siège mémorable contre les religionnaires, puis elle est ravagée par une peste qui enlève la moitié des habitants. Au XIXe siècle, les industries de la ville sont assez nombreuses: on y trouve des manufactures de papier paille, de porcelaine et de chapeaux. L'industrie de l'ameublement et du bâtiment y est représentée». L'historien médiéviste Raymond Oursel, cité par le blog Le Limousin médiéval indique d'ailleurs qu'une variante du chemin de Compostelle passait par là, générant un trafic important dans une cité dominée par l'ordre des hospitaliers. C'est aussi un endroit qui a joué un rôle étonnant à l'époque de la prise de Constantinople par les Turcs. En 1453, la «nouvelle Rome» tombe. C'est la fin de l'empire romain d'Orient. Le vainqueur, Mahomet II, a plusieurs fils et ceux-ci, à la mort du conquérant en 1481 se disputent (évidemment) le pouvoir. Le prince Zizim est le perdant de ce combat; il décide de se rendre aux Chrétiens à Rhodes. Qui décident d'éloigner Zizim à... Bourganeuf! Là, il restera enfermé jusqu'en 1488 dans une tour fortifiée puis sera envoyé à Rome où il mourra en 1495 à l'âge de 36 ans. On quitte cette petite ville, dont la traverse a été remaniée en 1836 dit Wikisara, par la «route d’Eymoutiers».

Au sortir de Bourganeuf, la R.N.140, nous conte Georges Pillement dans La France inconnue, traverse des «collines boisées et des landes couvertes de fougères». C'est, assurément, l'une des parties les plus enthousiasmantes du trajet. Les roues virevoltent sur un bitume qui joue avec le relief. L'oeil du conducteur s'emplit de vert. On roule tranquille, bercé par les senteurs de cette fin d'été... Sur une carte de la généralité de Limoges de 1783, la portion entre Bourganeuf et Eymoutiers est signalée «en cours d'amélioration». Dans l'Histoire du Limousin et de la Marche, on apprend qu'ici, «nombre de routes ne s'achèveront que sous les Bourbons et Louis-Philippe, comme celle de Périgueux à Guéret par Uzerche, Eymoutiers et Bourganeuf». Ainsi, signale Wikisara, le tronçon Bourganeuf-Saint-Junien-la-Brégère porte-t-il la date de 1835. Après avoir croisé la Maulde, on passe, «sur la pointe des pneus», à Peyrat-le-Château (Haute-Vienne) entre la tour fortifiée et l'étang... Le bourg est donc traversé par la «nouvelle» route royale n°140 de Figeac à Montargis, écrit M. Alluaud aîné dans les Annales des mines de 1836. On est à mille lieues de la France des bretelles autoroutières, le temps s'étire, on ose à peine appuyer sur l'accélérateur. A 7 km à l'est environ, les amateurs de plongeons trouveront le lac de barrage de Vassivière, d'une surface de 1000 ha, aux rives peuplées, l'été, de campeurs amateurs de tranquillité bucolique. Entre l’entrée dans le département de la Haute-Vienne et Lessilade (vers Saint-Amand-le-Petit), Wikisara donne 1834-35 et 1837 jusqu’à Eymoutiers pour les travaux de la route n°140. En 1957, la route nationale y pénétrait par la «promenade des Sports» et traversait la Vienne sur le pont Toulondit bâti à partir de 1838, indique le site mairie-eymoutiers.fr. Ce qui est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui pour la D940. Mais auparavant, la circulation venant de Peyrat arrivait au faubourg du Pont-de-Peyrat et traversait la rivière sur le pont du même nom (également appelé pont des Tanneries) qui fut longtemps à péage. Puis, pour fluidifier la circulation au centre-ville, entre 1840 et 1850, dit encore le site municipal, on «perce la rue de la Paix, l’avenue Foch»… Au début du XIXe siècle, depuis ce bourg, la route n°140 partait en direction d'Uzerches. Un chemin aujourd'hui numéroté D30 et D3. Une ordonnance royale, le 16 juillet 1828 redéfinit complètement le trajet de la voie, l'orientant vers Figeac par Treignac, Tulle, Bretenoux, Saint-Céré. Jusqu’à Treignac, le tracé est établi dans la première moitié du XIXe siècle (Wikisara).

Désormais, la route remonte le long de la rive gauche de la Vienne en direction de Lacelle, en Corrèze. La commune de Lacelle est «traversée par la turgotière dès le XVIIIe siècle», lit-on sur le site terresdecorreze.com. Une chaussée empierrée entre Limoges et Bort-les-Orgues y a été en effet établie par Turgot, alors grand intendant du Limousin et ministre des Finances de Louis XVI afin de faciliter les échanges dans la région. Peu après, il faut obliquer à droite sur la «route du Nioulou», (D940E2) en direction de Treignac pour suivre le trajet original de la R.N.140 de 1959. En passant par le village de Saint-Hilaire-les-Courbes, situé sur la bordure ouest du plateau de Millevaches, relate le site pnr-millevaches.fr, on remarquera «des étangs artificiels qui sont devenus une des particularités de Saint-Hilaire. Son distinctif "les courbes" fait d’ailleurs probablement allusion aux formes douces du relief qui encadrent le bourg autour de ces alvéoles où sommeillent les eaux retenues». Encore de séduisantes ondulations dans notre champ de vision: tout au fond du paysage, se trouve le massif granitique des Monédières, belles croupes séduisantes, terres de promenades et de joies, qui s'arrondissent harmonieusement au sud de Treignac, un des «plus beaux villages de France»... Georges Pillement, dans La France inconnue, décrit ainsi Treignac, cette «charmante petite cité qui conserve de nombreuses maisons anciennes qui forment un ensemble très pittoresque. Elles servent de cadre à des petites églises et des chapelles (...). Par une rue qui passe sous une vieille porte de ville on descend vers la rivière que traverse un charmant pont de pierre, à l'arche gothique en dos d'âne»... La cité, étape, sur le chemin de Compostelle, a vu ses passages sur la Vézère fortement évoluer au fil du temps. Désormais, un barrage en voûte de 26 m de haut et de 160 m de long retient même juste à côté les eaux de la rivière sur 97 ha, créant en 1952 le lac des Bariousses... Dans l'Histoire générale de Treignac-sur-Vézère, Jean Vinatier écrit que, lors de la réalisation de la route royale 140 il fallut hardiment remblayer et construire un vaste mur de soutènement; un nouvel ouvrage, le pont Bargy fut également mis en service en 1840. «Les remparts de la ville, nous signale l'office du tourisme de la ville de Treignac sur son site, ont été détruits au début du XIXe siècle pour permettre la construction de la route nationale». «Ses foires étaient, nous raconte le site lacorreze.com, très réputées»: ainsi, la singulière foire aux cheveux, qui se tenait à la Saint Loup, «les paysannes des Monédières venaient y échanger leur chevelure contre des étoffes et divers articles manufacturés»... un troc pas vraiment à l'avantage de toutes ces naïves jeunes femmes! On quitte la cité par l’avenue Léon-Vacher.

Jusqu’au lieu-dit Boulou, l’ancienne chaussée du XIXe siècle (réalisée vers 1833, Wikisara) suivait peu ou prou le tracé actuel de la D940. De là, la direction choisie en 1820 emmenait la route (D44 désormais) vers Madranges, Aiguepanade, le Puy-Grand et Marliac pour venir se raccorder à la chaussée actuelle au Poteau. L’itinéraire de 1959 (et d’aujourd’hui), qui dessert Le Lonzac et Chamboulive, décidé en 1865, sera réalisé vers 1873, précise Wikisara. Peu avant Le Lonzac, cette route longe les Monédières, avec en point de mire, le Suc-au-May, qui possède une table d'orientation inaugurée en 1935. Lorsqu'il fait beau, on peut y apercevoir les points culminants du Massif Central, comme le puy de Sancy et les monts du Cantal. Ici, nous confie le Guide Bleu, «la route n°140 continue de parcourir le plateau limousin». De fait, ce sont de bien jolies ondulations. La chaussée se courbe au rythme des collines et l'horizon se bouleverse toujours un peu. On quitte le parc régional de Millevaches peu avant Chamboulive. Et l'on rencontre la nationale 120 historique auprès de Seilhac (auj. D1120); de là, commence la longue descente vers Tulle, la préfecture départementale, située tout au fond de la vallée de la Corrèze. Une localisation effectivement un peu ingrate: «Etirée sur plus de trois kilomètres dans l'étroite et tortueuse vallée, nous raconte l'encyclopédie Wikipédia, Tulle étage ses vieux quartiers au flanc des collines dominant la rivière, tandis qu'émerge, du coeur de la cité, l'élégant clocher de pierre de la cathédrale Notre-Dame». Les communications autour de Tulle ont toujours été ardues. Sur la carte de la généralité de Limoges en 1783, les tronçons Treignac-Tulle par Chamboulive et Tulle-Beaulieu sont marqués «en projet». De même, si l'on en croit l'ouvrage Quand Turgot régnait en Limousin, la route Uzerche-Tulle, pourtant route de poste officielle, n'était encore, à la fin du XVIIIe siècle, qu'une piste cavalière... Les efforts d'amélioration commenceront pourtant dès cette période, l'Histoire du Limousin et de la Marche signale que l'on se penche alors sur les liaisons de Tulle avec Egletons, Brive, Mauriac et Uzerche... Il faut donc attendre le XIXe siècle pour voir se tisser des axes routiers corrects autour de Tulle. Dans son ouvrage La vie à Tulle aux XVIIe et XVIIIe siècles, René Fage évoque «l'assistance par le travail», des ateliers de charité, qui, en 1778 travaillaient «à la réfection ou à l'ouverture des chemins». On en trouvait ainsi sur la route de Tulle à Treignac et sur celle de Tulle à Uzerche, dont le trajet par Naves et Seilhac fut définitivement établi à cette époque (auparavant, une autre piste passait par Peyrelevade, Les Plats et Lagraulière).

Dans la ville, le voyageur des temps anciens trouvait de nombreuses auberges, comme le traditionnel Lion d'Or, l'Aigle d'Argent, le Cheval Blanc, le Chêne Vert, le Chapeau Rouge... Il faut noter que l'hôtel du Périgord avait une propriétaire si connue, une certaine Mme Laborde, qu'elle était surnommée «la mère des voyageurs»! On sort de Tulle par une «forte montée sinueuse», nous signale le Guide Bleu. Dès lors, le chemin prend la direction de Beaulieu, sur la Dordogne, situé à une quarantaine de kilomètres de là. Encore une fois, la mise au point de l'itinéraire a été pénible: en 1827, la route est impraticable au roulage jusqu'à Beaulieu. Il faut attendre 1837 pour que des voitures puissent circuler entre Tulle et Sainte-Fortunade. «Nos communications avec les départements voisins sont à peu près nulles», déplorait, dix ans plus tôt, l'auteur d'un rapport sur les routes de Corrèze publié dans l'annuaire statistique du département. Au pittoresque carrefour des Quatre-Routes, on croise la route de Brive à Aurillac (D921, ancienne R.N.680). La route moderne se fraye un passage en force dans les paysages... Il faut avoir l'oeil pour détecter, ici et là, les anciens tracés historiques qui se perdent au milieu des arbres! Le long tronçon entre la Chapeloune et Tudeils date de 1840, nous dit Wikisara. Non loin de la route, après les Quatre-Routes, se trouve le charmant puy de la Roche-de-Vic. En 1913, le Catalogue raisonné des richesses monumentales et artistiques du département de la Corrèze raconte: ce puy «est un cône tronqué aux pentes abruptes. Un sentier à travers les bruyères conduit de la R.N.140 (...) au sommet, parsemé d'informes blocs de gneiss de toutes grosseurs»... Vue considérable sur toute la région. Beaulieu-sur-Dordogne est la dernière cité corrézienne traversée. Rodolphe, archevêque de Bourges (est-il venu là par la N140?) y fonda une abbaye en 855. Il en reste peu de choses: l'église, «ancienne abbatiale bénédictine, qui appartient aux écoles romanes du Limousin et de l'Auvergne», nous explique le Guide Bleu. Jolie balade à faire vers la Dordogne, où l'on peut faire de la gabare de juin à septembre. Les gabariers descendaient toute la rivière vers Bordeaux pour y livrer le bois nécessaire à la confection des tonneaux contenant le vin du bordelais... C'était un voyage sans retour pour le bateau puisque celui-ci était démonté et vendu comme bois de chauffage.

Pour traverser la Dordogne, au Moyen Age, la traversée de la rivière se faisait surtout dans de grandes barques appelées «nau». Elles étaient capables de transporter les hommes, les bestiaux et les marchandises. Puis une ordonnance publiée en 1835 a autorisé la construction d'un pont suspendu de 200 m de long à Beaulieu pour le passage de la route royale 140. La mise en service du pont eut lieu le 17 mai 1839, dit le site art-et-histoire.com. Auparavant, il y avait ici un premier pont en pierre, bâti au XIIIe siècle au niveau de la Chapelle. Celui-ci n'a pas résisté plus de cent ans. Il faudra donc attendre le XIXe siècle pour voir arriver un nouvel ouvrage, un pont suspendu qui s'est hélas écroulé par deux fois. «Des travaux menés dans les années 1920 ont permis de le remplacer par l’actuel pont routier en béton, inauguré en 1925», raconte le site videoguidenouvelleaquitaine.fr. De l’autre côté de l’eau, voilà Altillac et l’avenue des Généraux-Marbot qui emmène la R.N.140 historique en direction de Biars-sur-Cère et de Bretenoux. Nous voici désormais dans le département du Lot. Les routes de ce département n'étaient pas meilleures que celles de la Corrèze voisine puisque c'est seulement à la fin du XIXe siècle que les instituteurs du Lot se sont réjouis de «l'arrivée des routes qui apportaient avec elles la prospérité et la civilisation»... Dans l'Histoire du Quercy, on peut aussi lire «qu'une seule voie empierrée» traversait le Lot au début de la Restauration: «la route royale qui va de Toulouse à Paris. Les autres axes sont dans un état lamentable: les tronçons Cahors-Villefranche et Figeac-Saint-Céré (N140) sont coupés d'effondrement, grignotés par les agriculteurs riverains»...

Après Biars, la route traverse la Cère avant d'entrer dans Bretenoux, une bastide fondée en 1277, où l'on peut voir la place des Consuls, les rues adjacentes et leurs demeures du XVe et XVIe siècles. La ville, nous dit le site officiel de la mairie, «a bénéficié d'un site de plaine propice à un urbanisme régulier privilégiant le tracé orthogonal. Particulièrement bien conservé, le réseau s'organise autour des carreyrats (rues charretières qui joignent la place à l'extérieur), des carreyrous (ruelles d'environ 2 mètres réservées à la circulation piétonne) et des andrones (espaces entre deux habitations destinés à recevoir les eaux usées)». Une histoire, publiée par bretenoux.fr nous apprend qu'un dimanche de 1749, la commune de Bretenoux fut endeuillée par un terrible accident. A l'époque, il n'y avait pas de pont sur la rivière Cère et la liaison rive droite-rive gauche était assurée par un bac. Des personnes de communes voisines venues assister à la messe à Bretenoux avaient pris place sur le bateau quand celui-ci coula au fond de l'eau. Seulement sept ou huit personnes furent sauvées alors qu'une trentaine périrent noyées. Le pont suspendu à péage sur la Cère sera réalisé plus tard, à la suite d’une ordonnance royale du 2 décembre 1833. Dominant la vallée, à deux kilomètres au sud-ouest, on jette un coup d’œil au beau château médiéval de Castelnau, puissante forteresse bâtie entre le XIIe et le XVe siècle. La route prend maintenant la direction de Saint-Céré et passe au pied du château de Montal, bâti au XVIe siècle. On entre dans Saint-Céré par le nord-ouest et l’avenue du Docteur-Roux. La ville, qui est un centre touristique très fréquenté en été reçoit tout le trafic des voyageurs qui visitent les merveilles de la région (on est à quelques kilomètres seulement du gouffre de Padirac!). «Au XVIIe siècle, le visage de la ville, raconte le site pays-vallee-dordogne.com, est transformé par l’ingénieur hollandais Vandendamme qui construit un réseau de canaux pour limiter les crues de la Bave, un affluent de la Dordogne». Amusant, l'une des personnalités liées à la commune se trouve être Charles Bourseul, inventeur français en 1854 du principe du téléphone (l'homme est mort le 23 novembre 1912 à Saint-Céré). On voit même une statue à son image sur la place qui porte son nom!

Pour atteindre Figeac, terme de notre promenade, il nous faut désormais suivre la direction d'Aynac, réalisée «vers 1848», dit Wikisara. La R.N.140 historique, nous dit Georges Pillement dans La France inconnue, «après une forte montée sinueuse, passe au pied du mont Saint-Joseph et traverse l'extrémité du causse de Gramat». On se trouve également, précise le Guide Bleu, aux abords du «Ségala du Quercy, région plus verdoyante». Cette route, qui dodeline joliment au milieu d'une verdure bien sympathique a pourtant vécu les horreurs de la guerre: en avril, mai, juin et juillet 1944, les résistants de la région se battront avec acharnement face à l'ennemi allemand. Dans ses opérations militaires locales et sa remontée vers le Nord, La division Das Reich se singularisera ici aussi par une grande violence vis-à-vis des populations. De nombreux civils seront exécutés entre Saint-Céré et Figeac, sur le trajet de la route «de Figeac à Montargis». A Aynac (château classé du XVe siècle et église romane du XIIe siècle), la route n°140 de 1959 s'oriente vers Lacapelle-Marival. On peut y admirer les pompes à essence d'une ancienne station-service des années cinquante. Juste derrière, voilà l'antique panneau de métal de la nationale, au rouge mal recouvert par le jaune départemental (D940); il indique Figeac et Lacapelle-Marival. Nous sommes en bon chemin! La route carrossable d'Aynac au Bourg date du XIXe siècle bien entamé (1846 pour Aynac-Lacapelle-Marival, 1833 pour Lacapelle-Marival-le Bourg, Wikisara). Une ordonnance de 1864 évoque même une rectification autour d'Anglars, petit village situé aux abords de Lacapelle-Marival. Située au carrefour du chemin de Saint-Céré à Figeac et d'une ancienne voie romaine de Bordeaux à Lyon par Aurillac, nous raconte l'office du tourisme, le bourg de Lacapelle-Marival fut aussi, au XIXe siècle un haut lieu de foires agricoles où s'échangeaient céréales et noix du Limargue, châtaignes du Ségala, bovins, moutons et volailles. De nombreuses auberges y existaient, accueillant les voyageurs liés à toutes ces activités. On note au départ de Lacapelle-Marival en direction de Leyme, la réalisation en 1835 d’un tronçon de 3 kilomètres, «abandonné», signale Wikisara, très certainement après la réorientation du tracé vers Aynac. Il n’y a que trois kilomètres jusqu’au Bourg.

Il reste dix-huit kilomètres à parcourir jusqu'à Figeac, terme de notre promenade sur la R.N.140 historique. Ici, après Le Bourg, où il faut tourner vers la gauche, la route est aujourd’hui numérotée D840. En effet, de 1973 à 2006, la N140 est réorientée: son trajet l'emmène de Rodez à Cressensac. Le déclassement arrive pourtant en 2006: et la N140 nouvelle manière devient la D840. Depuis Planioles, «qu'elle laisse à gauche, la route n°140 parvient à Figeac par une pente très douce, en formant des courbes tracées et exécutées avec beaucoup d'art et de soin», écrit la Statistique du département du Lot de 1831. «La fondation de l'abbaye Saint-Sauveur vers 830 par Pépin Ier d'Aquitaine est à l'origine de la ville de Figeac», lit-on sur le site ville-figeac.fr. Ainsi, «les moines attirent les premiers habitants pour répondre aux besoins de l'abbaye et cultiver les terres en leur offrant des libertés, formant ainsi le premier centre urbain autour de l'abbaye». En 1959, la R.N.140 y croise la nationale 122 de Gaillac à Laqueuille. Aux environs de la ville, voilà les «aiguilles», de grands obélisques de pierre de taille qui indiquaient les limites du domaine de juridiction de l'abbaye de Saint-Sauveur et qui servaient sans doute aussi de guides aux pèlerins sur le chemin de l'Espagne. Il en reste deux, à l'ouest et au sud. Nous aurons finalement parcouru tous ces kilomètres au coeur d'une France quelque peu méconnue, portés par la joie de nous ouvrir de nouveaux paysages... Marc Verney, Sur ma route, septembre 2023 (*) C'est Bellegarde-sur-Valserine dans les montagnes jurassiennes qui fut la première cité à s'éclairer à l'électricité!

|