Notre trajet débute à Verdun, ville martyre de la guerre 1914-1918, qui a reçu de l'ONU en 1987 le statut de «capitale mondiale de la Paix, des libertés et des droits de l'homme». A lire l’ouvrage Histoire de Verdun, le lieu est «un site défensif où, depuis les origines, les hommes ont eu tendance à venir se réfugier». En tout cas, cette cité, dès ses origines, se confond avec les grands mouvements de civilisation européens. Ainsi, à l’époque gallo-romaine, Virodunum se situe, nous raconte le site verdun-tourisme.com, «sur l’axe routier important qui relie Reims (Durocorturum) à Metz (Divodurum)». Georges Reverdy, dans L’Histoire des routes de France, du Moyen Age à la Révolution, le montre également. «La pax romana, raconte encore verdun-tourisme.com, va permettre à Verdun de connaître une prospérité économique qui va durer pendant plusieurs siècles». Les lieux sont alors compris dans la Belgique première. Hélas en 450, écrit le site pays-de-verdun.fr, «Attila et les Huns ravagent la ville». Quatre siècles plus tard, en 843, on y signe un important traité, paraphé par les petits-fils de l’empereur Charlemagne; celui-ci consacre la partition de l’Empire en trois Etats distincts: la Francie, la Lotharingie (qui deviendra la Lorraine) et la Germanie. Le territoire appartient ensuite au Saint Empire romain germanique. Mais, rapidement, le Verdunois est placé sous l’autorité d'un évêque-comte. Verdun devient alors un Etat autonome au sein du Saint Empire.

|

R.N.3:

REJOUER LES TAXIS SUR LA MARNE

La route nationale 3 relie Paris à l'Allemagne en

passant par Verdun et Metz. Que des terres de batailles! (lire) |

|

R.N.64:

DES ARDENNES AUX VOSGES

La

route nationale 64 de 1959 traverse les plus grands champs

de bataille français et nous emmène au pied des

Vosges par la jolie forêt de Darney (lire) |

Au Moyen-Age, les marchands de la ville étaient connus dans tout le continent. Par le port de Verdun, sur la Meuse, transitaient les marchandises entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. La vie quotidienne de la cité s’organisait donc le long des canaux et autour des marchés. A partir du milieu du XVIe siècle, souligne encore le site pays-de-verdun.fr, «le royaume de France souhaite récupérer la Lorraine». Dès lors, la Meuse devient une «terre de conflits permanents». Aidé de son fidèle bras-droit Vauban, Louis XIV guerroie dans la région… Et, à la mort du dernier duc de Lorraine et de Bar, Stanislas, en 1766, le territoire devient définitivement français. Cependant, dans cette région, jusqu’alors séparée du royaume, la viabilité des routes a toujours été un grand souci pour les différents dirigeants qui s’y sont succédés. Ainsi, au début du XVIIIe siècle, le duc Léopold, qui a la Lorraine en charge depuis 1690, va œuvrer à la restauration des axes routiers. Une période «féconde», indique même l’ouvrage Les travaux publics et le régime des corvées en Lorraine au XVIIIe siècle: «Les anciens chemins restaurés, puis plus soigneusement entretenus, avaient été rendus moins dangereux aux voyageurs. Futaies et taillis avaient été abattus à 30 toises de chaque côté des routes qui les traversaient». Un nombreux personnel des ponts et chaussées est même embauché, bâtissant, jusqu’à la fin du règne de Léopold en 1729, près de 400 ponts et traçant près de 800 km de routes»... Au XIXe siècle, l'aspect de Verdun, serrée dans ses fortifications, est fortement modifié: on ouvre de grands axes de communications, des portes dans les remparts ouvrent la ville sur l'extérieur... Après la guerre perdue de 1870, la ville ne se trouve plus qu'à une cinquantaine de kilomètres de la frontière allemande en raison de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Entre 1874 et 1914, les Français fortifient donc à tour de bras la région: forts de Douaumont, Vaux, Souville...

|

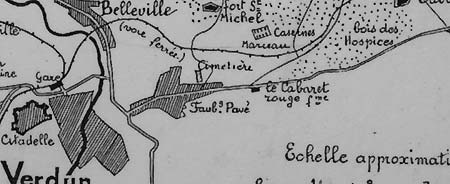

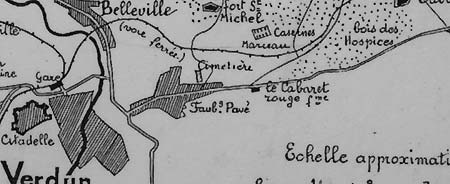

| Citation d'un plan des sorties de Verdun en direction des champs de bataille de la guerre 1914-18. On y remarque que la R.N.18 historique, depuis le Faubourg-Pavé, passe non loin des forts de Souville, Tavanne et Vaux (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

La bataille de Verdun débute le 21 février 1916 à 7h15. Les troupes allemandes, qui ont compris que les militaires français ne croient plus dans la fortification, veulent, dans un combat décisif, «saigner» l'armée française et précipiter la fin de la guerre. Une lutte impitoyable va opposer les deux camps et se prolonger pendant de nombreux mois sur cette poche d'à peine quelques kilomètres carrés, causant la perte de centaines de milliers de soldats. Une vraie boucherie... Mais les Allemands auront échoué. La victoire française est arrachée en partie grâce à la route: un incessant ballet de camions est organisé sur l'axe reliant Bar-le-Duc à Verdun, baptisé par Maurice Barrès «la voie sacrée» (matérialisée en 1923 par les fameuses bornes). Ce qui permet de ravitailler le front et de renouveler les troupes régulièrement. La libération totale intervient en 1918 grâce aux troupes américaines et par le biais de la grande offensive Meuse-Argonne, engagée le 26 septembre. Une dernière bataille «particulièrement sanglante», précise pays-de-verdun.fr. A Verdun, le temps de la reconstruction (jusqu’en 1929) est venu, mais neuf villages, situés dans la «zone rouge», un cauchemar lunaire parsemé d’obus non explosés, ne seront jamais rebâtis… Décrétés «morts pour la France», souligne le fascicule Verdun: les villages détruits de la zone rouge, sans population, ils verront leur maire nommé par le préfet (législation de 1919)… Y restent, outre les traces de la guerre, des monuments aux morts, des chapelles, des bouts de murs… Libérée en août 1944 par la 7e DB américaine, Verdun voit s’installer dès le début des années cinquante (jusqu’en 1967) plus de deux mille soldats US chargés d’opérer le QG de l’Advance Section de l’Otan. Au XXIe siècle, le tourisme de mémoire lié à la Première Guerre mondiale est l'un des atouts majeurs de la ville. Pour sortir de Verdun, il faut suivre les avenues du Maréchal-Joffre et d’Etain. Nous voici dans le faubourg Pavé. De là jusqu'à Eix, les chaussées du XVIIIe, XIXe et XXe suivent peu ou prou le même tracé, semblent nous indiquer les différentes cartes publiées sur le site Géoportail de l’IGN. La R.N.18 historique (D603 en 2017) effleure les principaux champs de bataille. Ici, nous nous trouvons sur le trajet de la nationale 3 des années 1970-2000. En effet, le tracé de la N3 historique, qui passait plus au sud n'a pas été conservé. Dans les années 70, c’est le tronçon Verdun-Etain de la R.N.18 a servi à la reconfiguration de la nationale 3. Le Guide Bleu France automobile de 1954 propose un plan de Verdun d’où l’on voit s’échapper sur l’avenue de la 42e-Division la «N18, Etain, Metz».

|

| Vue générale de Verdun du haut de la côte Saint-Michel. La chaussée du Faubourg-Pavé est visible au milieu de l'image (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

|

| Image de la casemate Pamard, non loin du fort de Souville. Ce jour-là, il faisait facile -10° sur les hauteurs de Verdun (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

Après avoir escaladé la côte Saint-Michel, la chaussée passe non loin des forts de Souville, Tavannes et Vaux. On longe d’ailleurs le «fond de Tavannes» où se trouve le tunnel de la voie ferrée Verdun-Metz. Jamais pris par les Allemands, l’endroit joue un grand rôle dans la bataille. En septembre 1916 cependant, c’est la catastrophe, une explosion retentit en plein cœur de l’ouvrage. Les stocks de munitions et d’essence sont touchés; des centaines d’hommes, des infirmiers et des blessés (le tunnel est un lieu de repli et d’abri) meurent, carbonisés dans le brasier (lesfrancaisaverdun-1916.fr)… Une promenade émouvante peut être faite le long de la départementale 913. On y découvrira nombre de restes de l’épouvantable bataille. Il faut noter qu'un tourisme-hommage se développe très vite: la société Michelin édite dès 1919 des guides des champs de bataille. Ceux-ci, lit-on sur centenaire.org (le site officiel du centenaire de 14-18), seront vendus à plus de deux millions d’exemplaires. Comment ne pas être sensible à cette horreur? Les routes sont bâties pour rapprocher les hommes, non? Quatre kilomètres plus loin, la R.N.18 de 1959 descend vers Abaucourt-Hautecourt après avoir surplombé le village d’Eix, au pied des côtes de Meuse. Celui-ci, après avoir été dans l’arrière front français, nous raconte eix.fr, se «retrouve en première ligne» dès le déclenchement de la bataille de Verdun. «Le village, dont la population a été évacuée, va alors disparaître au fur et à mesure des semaines de bombardement»... Peu après le rond-point de la Fièveterie, voici, sur la droite de la chaussée actuelle, un court délaissé, où se trouve une ancienne borne métallique de la nationale 18. Un peu plus loin, Abaucourt-les-Souppleville est bien vite traversée.

Vers l’est, les paysages n'ont rien de singulier. Une vaste plaine s'offre à nos regards, qui se tournent bien vite vers Etain, première étape du trajet. On y pénètre par l’avenue du Général-de-Gaulle (anciennement faubourg Notre-Dame). La route traverse la petite rivière Orne avant de rentrer dans le centre-ville proprement dit. Le pont, voit-on dans A la découverte des rues d’Etain, date du début du XXe siècle (un ouvrage précédent avait été construit au milieu du XIXe). Mais un pont plus ancien devait exister puisqu’un plan de 1779, numérisé par Gallica, montre un tel ouvrage… «Dans la plaine de la Woëvre couverte de forêts et d’étangs, les Romains édifient une villa, appelée Stagnum», raconte le site municipal ville etain.fr. L'association Etain d'hier à aujourd'hui raconte sur son site etain-hier-aujourdhui.fr que, «dès le Xe siècle les guerres fréquentes conduisent les habitants à édifier des remparts autour de la ville et 4 portes principales (porte à la Vaux, porte en haut, porte en bas, porte à Warcq)». Mais le sombre XVIIe siècle arrive, «toutes les fortifications seront rasées à partir de 1635 sur ordre de Louis XIII. Les épidémies, la famine, les récoltes ravagées et pillées s'ajoutent aux massacres. Etain ne compte plus en 1650 que 40 habitants» déplore Etain d'hier à aujourd'hui. Vingt-sept ans plus tard, Louis XIV visite la ville: «L'intendant de Nancy fit connaître à la commune que le roi passerait à Etain le 10 mai, et ordonna de mettre les chemins en bon état et sur-tout la ville, d'enlever les fumiers et les boues croupissantes, d'élargir les passages étroits des rues et de démolir tout ce qui gênait la circulation. (...) Toute la ville se mit à l'oeuvre fête et dimanches, hommes et femmes, pour enlever les fumiers et les boues dont on transporta plus de dix mille chars» apprend-on dans l’ouvrage Histoire de la ville d'Etain, Meuse: depuis ses premiers temps jusqu'à nos jours. Le même livre indique que, «quelques années avant la Révolution, le maire fit paver pour la première fois la plus grande rue d'Etain et la rue de Metz».

|

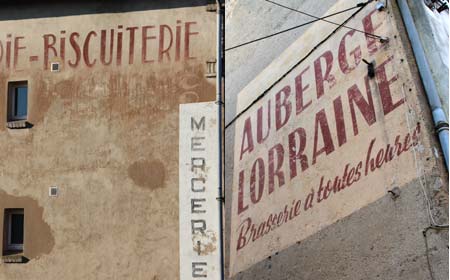

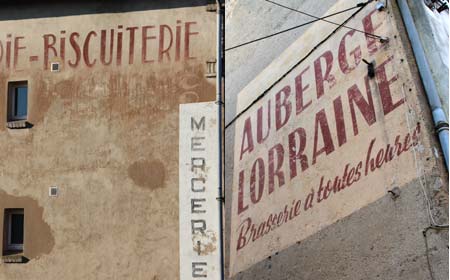

| Anciens murs peints à Etain (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

Pour son malheur, Etain se situe sur la route des invasions… En 1792, ce sont des troupes prussiennes qui partent faire la guerre à la Révolution française… En 1870, nous dit etain-hier-aujourdhui.fr, Napoléon III déjeune en hâte à l’Hôtel de la Sirène juste avant l’arrivée des uhlans… En 1912, signale le site internet ville-etain.fr, Etain est désignée pour recevoir un bataillon d'infanterie; et le 24 août 1914, la guerre débarque à nouveau, la petite ville est bombardée par les Allemands. Le 26 août, le repli de l'armée française sur le camp retranché de Verdun permet aux Allemands de faire leur entrée dans Etain. Ils n'en sortiront qu'à l'armistice, le 11 novembre 1918. La population constate le désastre: une trentaine d'habitations seulement sur 600 sont réparables. La cité sera aidée par la Martinique et les habitants du canton jurassien de Morteau! Lors de la Seconde Guerre mondiale, les destructions reprennent: le 10 mai 1940, la base de la RAF d'Etain-Rouvres est bombardée dès les premières heures de l'invasion. Et les Allemands font irruption dans le bourg le 15 juin 1940 pour une nouvelle occupation de quatre ans. Plus tard, la chose militaire réinvestit la région: l'Otan décide en 1953 la construction d'une base sur le terrain d'aviation voisin. En 1954, un groupe de chasse américain s'y installe. En 2017, ce sont des hélicoptères de combat français qui y nichent…

|

| A la hauteur de l'aire de repos d'Amel (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

Après avoir croisé la rue de Metz, la R.N.18 historique met le cap sur Spincourt et Longuyon en empruntant la rue Raymond-Poincaré (ancienne rue Royale, Impériale, Nationale… jusqu’en 1934). On sort enfin de la petite cité par la rue du Troisième-RHC, qui «n’existait pas au Moyen-Age» précise l’ouvrage A la découverte des rues d’Etain. En effet, poursuit celui-ci, des carrières de pierre s’étendaient dans le coin. C’était donc la «sente du Point-du-Jour», située au nord du quartier des Cens, qui faisait office de sortie de ville et portait gaillardement le «vieux chemin de Longwy»… Après avoir laissé la D603 au rond-point, la départementale 618 longe la base militaire d'Etain-Rouvres et le sourd grondement des hélicoptères nous accompagne un bon petit moment… Notre chaussée passe entre les villages d’Amel et d’Eton dont les clochers émergent de l’horizon presque plat. Là encore, les dommages de la guerre 14-18 se font lourdement sentir… Amel est incendié dès les premiers jours du conflit et à Eton, une seule demeure a pu être réparée à la fin de la guerre… Juste à côté, au lieu-dit du Pont-des-Quatre-Dames, on remarque, sur la carte IGN des années cinquante publiée par le Géoportail, des excavations dans le sol. Ce sont –comme à Etain- des carrières, dont la pierre, de bonne qualité, a servi pour les routes et pour les maisons avoisinantes… Le bourg de Senon, juste à côté, a sans doute joué un rôle de carrefour routier à la période gallo-romaine avec notamment une chaussée «de Virodunum à Trèves (Augusta-Trevirorum) par Senon, Longwy et Luxembourg» (enlorraine.unblog.fr). Les lignes droites s'alignent, quasiment plein nord. Les mottes de terre qui parsèment les champs sont les seuls reliefs naturels visibles. Nous atteignons désormais Spincourt, que nous traversons grâce à la rue de l’Europe. Le canton a été, en août 1914, l’une des premières zones à subir ce qui sera appelé plus tard «la bataille des frontières», une série de violents engagements successifs visant à essayer de déborder l’ennemi. Du coup, les territoires autour de Spincourt ont servi de base arrière aux armées allemandes… de très lourdes infrastructures y ont été construites nous dit le site tourisme-spincourt.com, «des camps militaires ont vu le jour, l'artillerie lourde s'est implantée, les réseaux de chemins de fer se sont développés, une vie industrielle s'est organisée (scieries, usines à béton...)». La bataille de Verdun ne s’est pas faite par hasard… Outre l’aspect symbolique et stratégique de la ville, les Allemands avaient ici toute une logistique efficacement mise en place depuis le début du conflit… Mais aussi, «grâce à la route nationale 18 desservant Longwy et Longuyon jusqu'à Etain, les Allemands peuvent organiser des convois d'artillerie et de munitions», souligne Frédérique Neau-Dufour dans La bataille de Verdun.

|

| Vers Amel (photo: Marc Verney, septembre 2008). |

Quatre kilomètres au nord de Spincourt, la chaussée aborde Nouillon-Pont (ou Nouillonpont…), village traversé par la rue Philippe-Vayringe (l'horloger et le machiniste du duc de Lorraine, surnommé «l’Archimède lorrain» est né ici). Nouillonpont, voilà bien un nom singulier... Pierre Charpentier, sur le site codecom-spincourt.fr nous dévoile les origines du nom: En 1220, le village s'appelait La Nova Longa Villa Pontis, en référence à un nouveau pont sur la rivière Othain (situé sur la D105, c’est l’un des plus anciens de la Meuse). Par la suite, Novi Longa Villa Pontis fut raccourci en Novillonpont, puis Novellonpont devenu enfin Nouillonpont. Deux kilomètres plus loin, nous atteignons le village de Rouvrois-sur-Othain. De là, Longuyon, en Meurthe-et-Moselle, n’est plus qu’à 8 km. L'entrée dans ce département se fait peu avant Longuyon. Les paysages changent imperceptiblement: les bois succèdent aux champs, les collines s'allongent et deviennent un peu plus «dodues». La commune de Longuyon doit son nom à un «long gué» qui permettait de franchir les eaux au confluent de la Chiers et de la Crusnes à l'époque romaine. Au IIe siècle, lit-on dans Longuyon à travers les âges, «des bateliers "celto-belges" s’étaient installés et aidaient les voyageurs à traverser les rivières parfois en crue. Les huttes (du village, NDLR) étaient bâties au pied de la colline Mazelle». La voie antique venant de Senon, un diverticulum allant par la suite vers Vieux-Virton, «suivait relativement le trajet de la R.N.18 sur le territoire de Longuyon». Plus tard, la petite cité s’étend au-delà de son berceau historique –le mamelon de la rive droite sur lequel est bâtie l’église- et se construit dans la petite plaine formant la rive gauche de la Crusnes. Sous l'Ancien Régime, raconte le site ot-longuyon.fr, les forges de Longuyon fabriquent des canons de fusil à rubans. Un épisode industriel qui prit fin vers 1830. Puis la construction des chemins de fer fit de Longuyon une ville cheminote avec son vaste dépôt des machines et ses voies ferrées filant dans quatre directions. La cité est dévastée à 80% les 23 et 24 août 1914 par l'infanterie prussienne, furieuse d'avoir été bombardée par l'artillerie française. Des dizaines de civils sont assassinés ou brûlés vifs, 213 immeubles sont totalement détruits, précise le site municipal longuyon.fr. Après le conflit, les villes de Sète et de Deauville viendront en aide aux Longuyonnais. Un insolite totem indien, érigé à Longuyon, rappelle la présence, dans la région, de nombreuses troupes canadiennes (1er Wing RCAF à Marville) installées dans le cadre de l'Otan, entre 1954 et 1967.

|

| Le cimetière de Longuyon se situe sur la très raide rue Mazelle, qui fut longtemps la voie de sortie de la ville vers Longwy et sa région (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

|

|

| A

gauche, à l'entrée de Longuyon. A droite, panneau

indicateur du fort Maginot de Fermont situé dans la région (Photos: Marc Verney, septembre 2008). |

La nationale 18 historique se faufile entre les bâtiments du centre-ville par le rue Carnot. On y croise la R.N.47 (D643) en provenance de Vouziers, Stenay, Montmédy et la R.N.381 (D643) qui prend la direction de Metz. A Longuyon, nous disent les Mémoires de l'Académie royale de Metz de 1838, «le pont établi sur la route royale n°18, de Paris à Longwy et à Luxembourg, au confluent des rivières de la Crusnes et de la Chiers, offrait un passage dangereux par son état complet de caducité»... Au delà du pont, l’ancienne chaussée, ainsi qu’on le voit dans l’Aperçu historique de la ville de Longuyon (1833), monte brutalement sur le plateau par l’abrupte rue Mazelle et rejoint l’actuelle D618 peu avant le lieu-dit des Champs-Gravés. Les Mémoires de l'Académie royale de Metz de 1838 évoquent déjà le projet de rectification, avec l’évocation du «changement du tracé actuel de la côte à la sortie» du bourg, «pour en réduire la pente à cinq centimètres par mètre», un travail estimé à 40 000 francs. Les travaux, semble-t-il, ne seront menés qu’au milieu du XIXe siècle puisqu’on lit dans l’ouvrage Longuyon à travers les âges, qu’avec «les glissements de terrain provoqués par des rectifications de la route de Longwy en 1848, l’église Sainte-Agathe donnait des inquiétudes, ses voûtes se lézardaient»… Pas loin de là, fut construite dans les années 1930 la ligne Maginot, dont le fort de Fermont se trouve à 5 kilomètres de Longuyon. C'est l'ouvrage puissant le plus occidental de cette «barrière» de béton que les Français ont voulu infranchissable face aux troupes nazies. La ville de Longuyon fut vidée de ses habitants début 1940, car certainement trop près des zones de bataille possibles. Le 15 juin 1940, au matin, les allemands envahissent la France par la route nationale 18, en provenance de Longwy. Très vite, le fort de Fermont ouvre le feu de ses canons, obligeant les Allemands à se retirer et à passer plus à l’ouest. Attaquée plusieurs fois entre le 17 et le 25 juin, la citadelle qui abrite 792 soldats résistera et ne déplorera qu’un seul mort. Mais, après la reddition de l’Etat français, le capitaine Aubert, commandant de l'ouvrage remettra le fort aux Allemands, quelques jours plus tard.

|

| Pas

mal de plaques Michelin autour de la RN18: (de g. à dr.), ici

à Cons-la-Grandville, Cosnes-et-Romain et Longuyon (Photos:

Marc Verney, septembre 2008). |

|

| En direction de Tellancourt (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

Après avoir franchi la vallée de la Chiers, la R.N.18 historique prend le chemin de Tellancourt, une petite localité frontière avec la Belgique. Là aussi, pas grand chose à dire sur les paysages, plateaux boisés ou cultivés, qui s'étagent harmonieusement autour du ruban d'asphalte. Jusqu’à Tellancourt, la route, nous dit l’Essai sur l’histoire de Longwy, a été bâtie par les ducs de Lorraine. Après, c’est un peu la confusion… Notre Essai sur l’histoire de Longwy signale bien en 1788 «des travaux sur une chaussée nommée "Chareté" qui, partant de Longwy devait joindre celle aboutissant à Tellancourt»… mais il semble que des "voix" puissantes se soient élevées pour défendre –à l’époque- un tracé alternatif rejoignant Longwy et Verdun par Cutry, Arrancy et Mangiennes (soit aujourd’hui les D18 et D66). Une voie finalement non réalisée… Les cartes publiées par le Géoportail de l’IGN montrent aussi des itinéraires alternatifs, comme ce «raccourci» indiqué sur la carte de Cassini (XVIIIe) par Fresnois-la-Montagne et évitant totalement Tellancourt. Une longue ligne droite nous amène à Villers-la-Chèvre. L'arrivée sur Longwy se déroule aujourd’hui dans un enchevêtrement de rond-points, de voies rapides, de hangars marchands... Suivre le fil de la N18 historique n'est pas toujours simple. La route, le «chemin de Verdun» visible sur un plan de la ville datant de 1790, atteint la partie haute de Longwy, cité modelée et fortifiée par Vauban. Mais le premier fondement de la cité «remonte au VIe siècle, lit-on dans l’Essai sur l’histoire de Longwy, Clotaire, fils de Clovis, ayant marié sa fille à Anselbert, marquis d’Anvers, lui créa dans le royaume d’Austrasie, une seigneurie composée du pays entre Metz et Trèves». Là, «Anselbert fit construire le château de Longcastre avec les débris d’un camp romain nommé Titelberg»… C’est à l’orée du XVe siècle que «la double vocation» de la ville, «sidérurgique et militaire se dessine», explique l’Atlas de l’agglomération transfrontalière. C’est ainsi qu’une enceinte fortifiée est érigée sur la colline et les premières forges font leur apparition. Possession du duc de Lorraine en 1431, Longwy bascule définitivement du côté français par le traité de Nimègue signé le 19 août 1678. Un an plus tard, raconte l’ouvrage Longwy, les hommes, la guerre, le fer, «Vauban fait raser l’ancien château et reconstruit une nouvelle ville aux rues orthogonales entourées de puissants remparts, c’est Longwy-Haut». Les plans et le choix du lieu d’implantation sont de Thomas de Choisy, l’un des ingénieurs de Louis XIV. Cette nouvelle ville ne comporte que deux portes, celle de Bourgogne au nord et celle de France vers le sud (c’est celle qui est conservée aujourd’hui). «Le pavé de Longwy est assez commode, écrit l’Essai sur l’histoire de Longwy. Il est formé de pierres calcaires. La grande rue seule est pavée avec un silex rougeâtre extrêmement dur». Longwy dû faire face à des bombardements successifs et destructeurs, précise sites-vauban.org: «en 1870-1871, puis en 1914. Après la Première Guerre mondiale, la ville haute est quasiment anéantie. Elle est progressivement reconstruite en préservant le parcellaire et la structure urbaine de Vauban». D’après Wikipédia, on creuse une route dans le bastion 1, dit «du bourg», entre 1920 et 1926, celle-ci est prolongée vers le nord en 1930, vraisemblablement pour faire «passer» la R.N.18 vers Mont-Saint-Martin.

|

| Panneau Michelin à Longwy-Haut (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

|

| La R.N.18 historique traverse les fortifications Vauban en direction de la Belgique (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

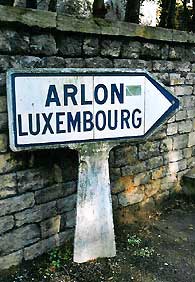

Au sortir de la cité Vauban dont les fortifications au nord ont disparu après les violents bombardements de 1914, la chaussée traverse le quartier de l’Esplanade. Peu après, la «route de Luxembourg» entame une descente rapide par le boulevard de Metz et longe le parc municipal Brigidi sur la gauche (s'y trouvait un «château» bâti à la fin du XIXe siècle pour Alexandre Dreux, directeur général de la société des aciéries de Longwy). En juin 1880, de grands maîtres de forge du bassin longovicien se réunissent pour fonder l'usine de Mont-Saint-Martin; ils constituent ainsi la Société des Aciéries de Longwy, qui fonctionnera jusqu'au coeur du XXe siècle. La fermeture des usines, à la fin du XXe siècle, sera un traumatisme profond pour toute la vallée. Il faut encore quelques kilomètres de zones pavillonnaires et de cités pour approcher du terme de la route nationale 18 historique, la frontière belge à Aubange. Au-delà nous dit Georges Reverdy, la chaussée vers Arlon a été projetée dès 1765… La route de Luxembourg, elle, (R.N.52A en 1957, D918A aujourd’hui) descend en lacets vers le centre-ville pour se diriger ensuite vers Longlaville et la frontière du Grand Duché. Un trajet décrit ainsi dans l’Essai sur l’histoire de Longwy: on se rend de la ville haute à la ville basse «par une route pratiquée en zig-zags sur les flanc de la montagne. Les deux villes sont séparées par un escarpement considérable que l’industrie des habitants a su changer en jardins potagers plantés d’arbres fruitiers». Dans la vallée, la chaussée longeait –dans les années cinquante- les impressionnantes aciéries qui prenaient quasiment toute la place. Voici Longlaville (Longsduerf en luxembourgeois), la frontière est au bout de la bien nommée avenue du Luxembourg. D'après l'administration des ponts et chaussées luxembourgeois (site route2020.lu), la route n°5 entre Luxembourg et Longwy a été construite avant 1830.

|

| Ce

vieux panneau très abimé indiquant la direction de

Metz se situait à Longwy-Bas (Photo: Marc Verney, septembre

2008). |

|

| Nous voici à la frontière avec la Belgique. Il n'y a plus que le macadam pour marquer le passage d'un pays à l'autre (photo: Marc Verney, janvier 2017). |

Marc Verney, Sur ma route, février 2017

|

RETOUR AU SOMMAIRE

Le site Sur ma route vous fait voyager sur les grandes

routes nationales françaises déclassées...

Un bout d'histoire à découvrir en ligne (lire) |

|