|

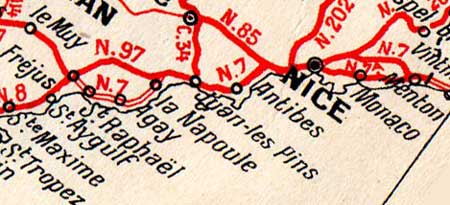

| Entouré de cactus, non loin de la vieille douane franco-italienne de la N7, ce Michelin clôt (ou ouvre...) le chapitre de la nationale Paris-Menton. (photo: octobre 2008). |

|

| Cette borne marque la limite entre Var et Alpes-Maritimes. Côté Var, la route s'appelle désormais DN7, côté Alpes-Maritimes, D6007. (photo: MV, octobre 2008). |

| AVERTISSEMENT: les photos, textes et dessins de ce site sont soumis au droit d'auteur. Pour toute autre utilisation, contacter le concepteur-rédacteur de Sur ma route. Merci de votre compréhension... |

|

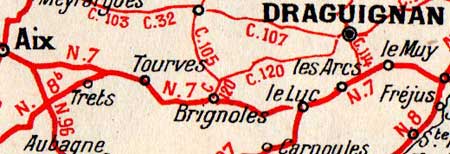

Localités

traversées et desservies par la N7 de 1959 entre Aix-en-Provence

et Menton: |

|

| Anciens panneaux indicateurs à Nice. Ceux-ci sont situés près de l'aéroport de la cité (photo: EF, octobre 2008). |

| A VOIR, A FAIRE Il serait présomptueux de notre part de faire le tour –en une seule colonne- de toutes les beautés de la Provence et de la Côte d’Azur… Le lecteur ne verra donc ici qu’une sélection -très sunjective- des plus chouettes lieux situés le long de notre parcours… Châteauneuf-le-Rouge: difficile de rouler sur la R.N.7 historique sans voir, au nord, le beau massif de la montagne Sainte-Victoire. La départementale 17, aussi appelée «route Cézanne», du nom du peintre qui a magnifié la région sur ses toiles permet de bien jolies promenades motorisées. St-Maximin-la-Ste-Baume: on peut visiter l’imposante basilique, considérée comme un des plus beaux édifices gothiques de Provence. Tourves: le musée des Gueules rouges expose plus de 500 objets liés à l’exploitation de la bauxite. On peut même visiter une galerie de mine reconstituée. Brignoles: le palais d’été des comtes de Provence a été transformé en musée régional, un circuit touristique préparé par l’office du tourisme permet de découvrir les «secrets» de la ville. Flassans-sur-Issole: coquet village avec les ruines du château dit «des Pontèves» Le Luc: on peut y visiter un étonnant musée du Timbre et de la Philatélie (pour passionnés). Le Cannet-des-Maures: surplombant la R.N.7 historique, Le Vieux-Cannet est un mignon village d’où l’on a une large vue sur toute la région. A une douzaine de kilomètres au nord, voilà l'émouvante abbaye cistercienne du Thoronet. Vers le sud, belles promenades à faire dans le massif des Maures. Fréjus: au cœur du groupe épiscopal (cathédrale romane et son clocher du XVIe siècle), le paisible cloître comporte un décor peint composé de nombreuses figures humaines ou animales, hybrides ou réalistes. Le musée archéologique propose des collections d’objets gallo-romains; autres restes antiques notables: les arènes, l’aqueduc. On peut y visiter aussi le musée des Troupes de marine, la chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem (peintures inachevées de Cocteau), la pagode bouddhique Hong-Hien… A Saint-Raphaël, juste à côté, l’automobiliste peut emprunter la célèbre corniche de l’Estérel jusqu’à la Napoule-Plage. Massif de l’Estérel: son point culminant, le mont Vinaigre (618 m), est accessible aux piétons; le panorama y est particulièrement spectaculaire. Mandelieu-la-Napoule: le château-musée, ancienne forteresse médiévale, restauré par un couple d’artistes américains. Cannes: on peut se promener sur le vieux port, dans la cité ancienne (rue Saint-Antoine, tour Suquet) et bien sûr le long de la fameuse Croisette. Attention à la surpopulation en été et lors du célèbre festival de cinéma… Belle balade en bateau vers les îles de Lérins. A l’intérieur des terres, il ne faut pas manquer le vieux village de Mougins. Golfe-Juan: jolies petites plages. Monument en souvenir du débarquement napoléonien. Antibes-Juan-les-Pins: le musée Picasso, les vieilles rues d’Antibes, le fort Carré et le port Vauban, le plateau de la Garoupe (au Cap-d’Antibes), la vie nocturne de Juan-les-Pins en été… Cros-de-Cagne: le port et l’église des pêcheurs. Nice: une promenade dans le vieux Nice (cours Saleya, palais Lascaris) s’impose… Puis voilà le bord de mer avec l’immense promenade des Anglais (8 km de plages). On peut aussi se rendre sur le port Lympia (quai des Deux-Emmanuel). La place Masséna est le vrai cœur de Nice, non loin se trouve le musée d’Art moderne et d’Art contemporain (Mamac). Sur l’avenue des Baumettes, on trouve le musée des Beaux-arts de Nice, installé dans une villa somptueuse bâtie pour une princesse ukrainienne… Une balade sur la colline de Cimiez s’impose également, avec de chics demeures, les musées Chagall et Matisse, les arènes… La sortie de Nice par la route de la Grande Corniche réserve de belles vues sur la ville et sa situation. Au col d’Eze: une route descend vers le touristique village d’Eze, haut perché au-dessus de la mer… La Turbie: le Trophée des Alpes est le plus beau monument romain de la Côte d’Azur. Depuis la terrasse, immense vue sur la Riviera et la Méditerranée. Roquebrune-Cap-Martin: le château, construit en 970 par le comte de Vintimille. L’architecte Le Corbusier a réalisé à Roquebrune en 1952 un prototype de cabanon révolutionnaire «d’unité de vacance» afin de permettre aux congés payés de profiter de séjours peu coûteux en bord de mer… Belle route en corniche autour du cap Martin. Menton: un tour dans la vieille ville, puis le long de la promenade du Soleil, et enfin vers le quartier de Garavan, où l’on bénéficie de la météo la plus clémente de la Côte d’Azur, donc de France métropolitaine… Ne pas rater la visite de jardins et de parcs à Menton, notamment les jardins Biovès (la fête du Citron s’y déroule depuis les années trente). |

|

| Commémoration de la course de côte de 1897 sur la Grande Corniche. (Photo: MV, octobre 2008). |

|

| Le monument romain de la Turbie rappelle la victoire de Rome sur les Ligures (Photo: EF, oct. 2008). |

| Sources et documents: Atlas des grandes routes de France, Michelin (1959); carte n°84 Marseille-Menton, Michelin (1968); Cannes, promenade des étrangers, F. Robaudy (1868); C’était la nationale 7, la Route Bleue, la Route Nationale 6, Thierry Dubois, éd. Drivers (2010); Dictionnaire historique et biographique du comté de Nice, sous la direction de Ralph Schor, Serre éditeur (2002); «Dynamisme de la Côte d'Azur. Réalisations et projets», G. Reyne, dans Méditerranée, 4e année (1963); Esterel mon ami, Georges Cappa, Jean-Louis Giard, éditions de Provence (1996); «Grande Corniche: The liberating road to romance», Stephen Bayley, The Independent (13 novembre 2005); Guide Bleu de la France automobile, Hachette (1954); Guide régional Côte d’Azur-Haute-Provence, Michelin (1930-31); Guide du Routard Côte d’Azur, Hachette (2008); Guide du Routard Provence, Hachette (2008); Histoire d’Aix-en-Provence, ouvrage collectif, Edisud (1977); Histoire de Cannes, sous la direction d’Alain Ruggiero, éd. Privat (2011); Histoire des routes de France, du Moyen-Age à la Révolution, Georges Reverdy, ENPC (1997); «L'aménagement routier des rivieras française et italienne», J.E. Hermitte, dans Méditerranée, 2e année (1961); «La région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'aube du XXIe siècle», dans Méditerranée, T.101 (2003); Le comté de Nice, Jean-Jacques Antier, éd. France-Empire (1992); Le comté de Nice, sous la direction d’André Compan, éd. Seghers (1980); Le gué de Saint-Laurent et son hospice, J.A. Garidelli, Nice historique (1930); «Les inondations dans la vallée de la Siagne, un phénomène contemporain?», J.M. Castex, A. Dagorne, J.Y. Ottavi, publié par cg06.fr; Les routes de France du XXe siècle, 1900-1951, Georges Reverdy, ENPC (2007); Les routes de France du XXe siècle, 1952-2000, Georges Reverdy, ENPC (2007); Notice historique sur le passage du Var, Edmond Raynaud, Nice historique (1908); Redécouvrir la nationale 7, Dominique Pagneux, éd. Ouest-France (2010); Statistique du département du Var, par le citoyen Fauchet, imprimerie des sourds-muets (1802); antibes-juanlespins.com; brignoles.fr; cagnes-tourisme.com; frejus.fr; lecannetdesmaures.com; mandelieu.fr; mairiedeflassans.fr; mairie-vidauban.fr; moulinduloup.free.fr; nicerendezvous.com; robert.rieu.pagesperso-orange.fr; route-napoleon.com; ville-la-turbie.fr; Wikipédia, Wikisara. Remerciements au site Géoportail de l’IGN, à la BPI du centre Georges-Pompidou. |

|

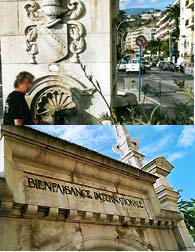

| La jolie fontaine de Menton, don de la Couronne d'Angleterre aux habitants. (Photo: MV, oct. 2008). |

| Un lien sur la N7 Page Wikisara consacrée au trajet de la N7 sur la Côte-d'Azur (lire). |

La Côte dans la littérature... On dit que l'expression Côte d'Azur vient de l'écrivain dijonnais Stephen Liégeard, qui rédige en 1887, un livre intitulé La Côte d'Azur. Jean Cocteau: "La Côte d'Azur est la serre où poussent les racines. Paris est la boutique où l'on vend les fleurs." |

Belles

routes de France...

R.N.7: CIGALES, PINS ET PARASOLS (IV)

Quatrième et ultime partie de notre balade sur la N7 historique vers la Méditerranée: la Côte d'Azur. Après Aix-en-Provence, la route virevolte autour de magnifiques petits massifs aux reliefs aigus et nerveux: la montagne Sainte-Victoire, le massif des Maures, l'Esterel... L'automobiliste entrevoit une première fois la mer à Fréjus puis ne lâche plus la Grande Bleue à partir de Cannes... Voilà encore quelques kilomètres «de rêve» entre le sable et les palmiers: Golfe-Juan, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Nice et sa longue promenade des Anglais... Enfin, la N7 grimpe -presque- au niveau du ciel sur la Grande Corniche, survole la principauté de Monaco avant d'atterrir au pied des rochers à Menton, la ville-terminus de cette enthousiasmante escapade de près de mille kilomètres depuis la Capitale... En 2014, le site Sur ma route a revu l’ensemble de sa documentation afin de vous proposer un nouveau regard sur l’histoire de cette Mother Road à la française...

|

|

La RN7 dans le massif de l'Esterel (Photo: Marc Verney, octobre 2008). |

Un petit rappel historique: la Provence est rattachée à la Couronne de France en 1481 et le réseau routier est quasi inexistant. Cependant, «A la fin du XVIIIe siècle, nous annonce Georges Reverdy dans l’Histoire des routes de France, du Moyen-Age à la Révolution, on peut considérer que toutes les routes de 1ère classe de la généralité d’Aix étaient construites et praticables sans que leurs tracés aient été sensiblement modifiés». Sauf qu’au XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, à consulter une carte routière de la France dressée par la direction générale des Ponts et Chaussées en 1811, Fréjus est écarté du trajet de la route impériale (puis royale), qui file vers l’Est par les terres, par Draguignan et Grasse, évitant ainsi la traversée de l’Esterel. C’est en 1828 que l’on semble retrouver l’itinéraire actuel (Wikisara). Mais la R.N.7 sera tronçonnée, déviée de nombreuses fois durant les XIXe et XXe siècles… La chaussée suit également d’assez près une voie romaine, la Via Aurelia, qui reliait le Rhône (vers Arles) à Rome. Beaucoup, beaucoup plus tard, le tracé verra se bâtir l’une des premières autostrades à péage français, l’autoroute de l’Esterel, entre Puget-sur-Argens et Villeneuve-Loubet, ouverte le 1er juillet 1962.

La nationale 7 historique (D7N) s'extrait d'Aix-en-Provence par le cours Gambetta. La ville, capitale des comtes de Provence aux XIIe et XIIIe siècles, n'est pas aisée à traverser: son centre ancien est composé de ruelles tortueuses et charmantes. «Au milieu du XIXe siècle, nous dit l’Histoire d’Aix-en-Provence, Aix était encore entourée d’une ceinture de remparts de trois kilomètres. De 1849 à 1880 on détruit les remparts et l’on y réalise des boulevards à la place». Ce qui permet d’absorber temporairement une partie du trafic de passage. A partir des années 1960, les nouveaux enjeux économiques ainsi que l'arrivée des rapatriés d'Algérie poussent la ville à s'engager dans un vaste programme d'urbanisation. La population augmente fortement. Résultat: encore aujourd’hui de précieuses minutes de perdues dans des embouteillages qui n'ont rien à envier à ceux des départs en vacances des années cinquante... Bon point par contre: Aix-en-Provence compte en moyenne 300 jours de soleil par an! Sur la route d’Italie, l’Histoire d’Aix-en-Provence note que l’hôpital Saint-Jean «est déjà entouré d’un faubourg en 1302». La chaussée suit la vallée de l’Arc. Là, au lieu-dit le Pont-des-Trois-Sautets se trouve un ouvrage de 1655 enjambant la rivière; celui-ci a été peint par Cézanne en 1865, qui aimait se promener par ici les jours de grosses chaleurs. Plus loin, au lieu-dit le Canet, profondément bouleversé par le passage de l’A8 (le péage y coupe l’ancienne route), la R.N.7 historique laisse partir, sur sa droite, la route d’Aubagne et Toulon (ancienne R.N.96). Voilà bientôt Châteauneuf-le-Rouge et Rousset (lieu-dit les Bannettes); la voie Aurélienne antique y traversait plusieurs hameaux. A quelques kilomètres de là, en 102 avant JC, le général romain Caius Marius remporte une victoire décisive sur les barbares teutons marchant vers Rome dans la plaine de Pourrières. On entre dans le département du Var. Ici, la partie de la route d'Italie, nous informe la Statistique 1802 de ce département «n'a jamais été construite que sur un tiers de sa longueur; le reste, en terrain naturel, et presque partout sans fossés, ne présentait, à l'époque de la suppression des Etats de Provence, qu'un simple tracé dirigé au hasard (...). Sa largeur moyenne était à peine de six mètres»… Premier gros village traversé par la N7 historique après Aix-en-Provence: Pourcieux, posé au pied du mont Aurélien et situé entre le massif de la Sainte-Baume au sud et la montagne Sainte-Victoire au nord, est un petit bourg étape arrosé par l'Arc. La route contemporaine, déviée, ne pénètre plus les lieux depuis 1966. C’est la départementale 423 –le chemin d’Aix- qu’il faut désormais suivre. A l’intérieur des murs, l’ancienne Grand-Rue s’appelle Raoul-Blanc à l’ouest et Marius-Bourrelly vers l’est. La faute à un… ruisseau, les Avalanches, qui, avant d’être couvert au XVIIIe siècle, coupait le village en deux, nous dit un habitant, Robert Rieu dans les colonnes de son intéressant site personnel. Sur la carte de Cassini publiée par ce même site, on remarque aisément le tracé de la voie antique, au nord du village actuel. «La création d'un relais de poste royal au XVIe siècle hâta encore certainement ce processus d'abandon de l'ancienne route», nous signale encore Robert Rieu. Plus loin, à peu près au niveau du pont sur l’Arc, la route ancienne filait tout droit au travers des bois du Chemin-d’Aix alors que la DN7 d’aujourd’hui fait un large détour par le nord. Des aménagements y sont en effet réalisés dès 1749, nous indique Georges Reverdy, dans son ouvrage l’Histoire des routes de France, du Moyen-Age à la Révolution.

Au bout d’une longue ligne droite, voilà Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, «l’ancienne Villa Latta gallo-romaine», nous dit Dominique Pagneux dans son ouvrage Redécouvrir la Nationale 7. Situé dans un petit bassin, en fait le fond d’un ancien lac non loin des sources de l’Argens, le bourg se singularise par sa belle basilique (achevée au XVIe siècle) et son grand orgue de 2960 tuyaux. C’est au Ve siècle que des moines venus de Marseille s’y établissent et y construisent une première église dédiée à saint Maximin. Plus tard, en 1135, les comtes de Provence lui attribuent le rang de cité comtale. Des pèlerinages s’y déroulent régulièrement. On y arrive à la place Malherbe, une esplanade réalisée en 1742; puis on tourne presque à angle droit pour prendre la direction de Tourves après avoir laissé sur la droite le chemin vers Marseille. Amusant: la Révolution française donne au bourg le nom de… Marathon en l’honneur du citoyen Marat! Les remparts de la ville (XIIe et XIIIe siècles) sont démolis à partir de 1829. Au sud, la carte numérique de l’IGN montre le tracé de l’ancienne voie Aurélienne, qui se raccorde là à la DN7. Plus loin, la route nationale 7 historique franchit le Cauron à quelques dizaines de mètres à peine de l’ancien pont romain. On arrive à Tourves par la départementale 205, qui fut la R.N.7 historique avant la déviation de 1968; nous sommes ici à égale distance d'Aix et de Marseille. La petite cité était déjà un carrefour stratégique de communication à l'époque romaine. Ce fut en effet une des haltes de la voie Aurélienne (Ad Turrem). Là, «sous la puissante végétation méridionale, nous précise le Guide Bleu de la France automobile 1954, apparaît, sanglante, la terre à bauxite». Entre 1822 et 1990, la région va devenir l’un des plus importants sites mondiaux de production de cette terre, minerai de base de l’aluminium. Amusant: comme à Lapalisse, et sous l’impulsion de l’omniprésent Thierry Dubois, ardent défenseur de la route historique, les habitants de Tourves se plaisent à recréer les fameux bouchons qui se formaient aux deux extrémités de la ville dans les années cinquante et soixante… A certains endroits, la nationale n’y faisait que 4 m de large et il pouvait y avoir jusqu’à 20 000 voitures qui s’y croisaient les jours des grands départs (et retours)… La N7 passe Brignoles, située sur la rive droite du Caramy. D'après le site de la ville, «de nombreux vestiges de l’époque romaine montrent l’existence de villages, de fermes importantes situées le long de la voie Aurélienne». La plaine de Brignoles, assainie par les Romains, nous dit l’ouvrage Redécouvrir la nationale 7, reçoit «au XVIIIe siècle, les comtes de Provence» qui «y possèdent une demeure». C’est d’ailleurs là, dans ce palais, que se déroule en 1502 la première assemblée du Parlement de Provence. Ici, petit imbroglio dans la numérotation des routes: si, en 1811, le décret impérial évoque la route impériale n°8 de Paris à Rome par Draguignan, Grasse, Antibes et Nice, c’est le n°7 qui prévaut en 1824 en raison de la disparition de la R.I.3 de Soissons à Hambourg par Namur, ce qui décale tous les numéros au dessus de la route n°2. En 1828, nouveau changement, la route n°7 s’interrompt à Brignoles. La route vers Grasse est transformée en simple départementale alors que l’on donne le n°85 à la partie entre Grasse et Antibes. Après Brignoles, ce qui est notre DN7 actuelle, indique Wikisara, «emprunte désormais l'itinéraire de la route n°95 entre Brignoles et Le Luc et celui de la route n°97 entre Le Luc et Antibes» jusqu’au début des années trente. On peut ignorer la moderne déviation de Brignoles, réalisée en 2005 et prendre la direction de Flassans, où l'on traverse l'Issole. La route, qui a été ici améliorée dès 1770 d’après Georges Reverdy, laisse à droite d’anciennes mines de bauxite. Un peu plus loin, à gauche, la départementale 79 reprend le tracé de la voie romaine dont on voit encore (en partie) le tracé sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée sur le site Géoportail. Celle-ci passait peu au nord de Flassans-sur-Issole et rejoignait Le Luc (un itinéraire encore bien matérialisé sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle). Le village de Flassans-sur-Issole, aujourd’hui dévié depuis 1961, «initialement implanté sur la colline qui domine la vallée de l'Issole, à une altitude de 323m», nous raconte le site internet de la mairie, s’implante dans la vallée au XVIIe siècle pour se rapprocher de la route de poste. Des travaux y sont menés de 1782 à 1835: un nouveau pont voit le jour; l’ancienne voirie nationale suit l’avenue Charles-de-Gaulle (D139). Dès lors, nous dit le guide Michelin Côte d’Azur-Haute-Provence, la route devient «fortement ondulée». Le Luc, situé à 9 km, est, nous dit Météo France, la commune qui compte le plus de «jours estivaux» en France!! On dit d'un jour qu'il est «estival» lorsque la température maximale est supérieure ou égale à 25°C (les Parisiens en rêvent)... Une déviation au ras des bâtiments détourne depuis 1964 le trafic du difficile tracé historique (D433, rue Lazare-Carnot et rue de la République). A même pas deux kilomètres de là, au Cannet-des-Maures, la jonction des autoroutes A8 et A57 a complètement chamboulé les paysages. La DN7 fait une courbe par le sud en délaissant la belle ligne droite de la voie impériale 97 dessinée sur la carte d’état-major du XIXe siècle. Et pourtant, c’est un croisement qui fait chaud au coeur des automobilistes parisiens descendus «sur la Côte»: celui de la N7 avec la N558 (1959), route sinueuse qui conduit à Saint-Tropez par la Garde-Freinet. Sinon, la particularité de la commune du Cannet-des-Maures tient à son dédoublement sur deux emplacements, nous explique la mairie sur son site internet. Elle regroupe en effet deux villages, le Vieux-Cannet, site historique perché sur une butte de 247 m d’altitude, et le Cannet-des-Maures, quartier développé dans la plaine après l’installation de la gare de chemin de fer dès 1862. La décision officielle de transfert du chef-lieu sera validée par un «arrêté ministériel daté du 8 août 1903». Plus en avant encore, Vidauban, qui s'étale à la fois dans la partie orientale de la plaine des Maures et dans la moyenne vallée de l'Argens a été le site du tournage du film Le château de ma mère, d'après Pagnol. Le bourg est protégé par la chapelle Sainte-Brigitte bâtie au sommet d'un piton rocheux de 180 mètres qui serait, nous dit l'office du tourisme local, le cône d'un ancien volcan... Au Moyen-Age, raconte le site mairie-vidauban.fr, «la vie des habitants s’organise le long de la route d'Italie, bordée d'une dizaine de chapelles». Beaucoup, beaucoup plus tard, une chaussée moderne contournera Vidauban dès 2009. La R.N.7, qui subit quelques rectifications au fil des ans sur ce tronçon arrive au pont sur l’Argens. D’après Georges Reverdy, un premier ouvrage y aurait été bâti vers 1622. La carte d’état-major du XIXe siècle publiée par le Géoportail IGN y montre une auberge, tout comme au croisement des Quatre-Chemins, un peu plus loin. Aujourd’hui, la R.N.7 historique coupe le croisement et s’en va vers l’est, en direction du Muy. La ville, nous raconte Thierry Dubois, dans son livre C’était la nationale 7, la Route Bleue, la route nationale 6, souffrait d’un trafic infernal lors de la période estivale… «Deux virages serrés en centre-ville» n’arrangeaient pas le travail de la gendarmerie alors que les habitants devaient emprunter un passage souterrain pour traverser la rue… La déviation, réalisée au nord en 1968, n’allègera que partiellement le trafic. A 11 km, Puget-sur-Argens est une bourgade devenue historique dans l'histoire des transports en France: c'est là que s'est ouvert, le 1er mars 1961, le premier tronçon de l'autostrade Esterel-Côte-d'Azur jusqu'à Mandelieu-la-Napoule. Les travaux, nous explique Georges Reverdy, dans Les routes de France du XXe siècle, 1952-2000, débutent en 1957. «Pendant quatre ans, ce furent les plus importants travaux routiers de France. Sur les 50 km du projet, il y avait 3 millions de m3 de déblais à exécuter dans chaque département»… L’autoroute sera achevée en 1962 avec l’inauguration de la deuxième section jusqu’à Villeneuve-Loubet.

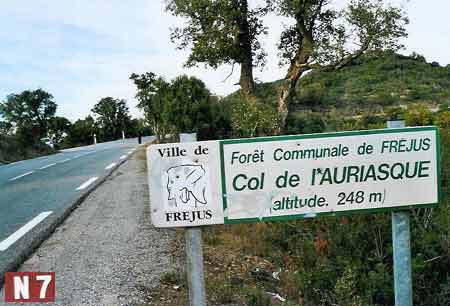

La nationale 7 historique entre dans Fréjus par l'avenue de Verdun. La cité a une très longue et riche histoire: «Fondée au Ier siècle avant JC, nous dit le site de la ville, Fréjus ou Forum Julii apparaît comme une étape importante sur la voie aurélienne». Rome y installe même un port, relié à la mer par un long canal. Devenue colonie romaine entre 29 et 27 avant JC avec les vétérans de la VIIIe légion, Forum Iulii Octavanorum colonia devient une grande base navale. C’est sous le règne de Tibère que l’on construit les équipements qui demeurent encore aujourd’hui sous forme de vestiges, l’amphithéâtre, l’aqueduc, le phare, les thermes et le théâtre. Mais, peu à peu, le port s’envase et la ville est ravagée par les invasions barbares. Le port est définitivement abandonné au XVIIIe siècle. Les Britanniques, qui s’installent dans la région au XIXe siècle afin de profiter d’un climat agréable, relancent un peu l’économie de Fréjus. Plus récemment, l'aviateur Roland Garros s'envole le 23 septembre 1913 de Fréjus pour réussir la première traversée de la Méditerranée en avion, ralliant Bizerte en Tunisie à bord d'un Morane-Saulnier en 8 heures. La vocation militaire des lieux s’affirme durant la Première Guerre mondiale durant laquelle la cité «accueille les régiments coloniaux dans des camps de "transition climatique"» (Wikipédia). Le voyageur de la R.N.7 historique, à ce stade de son périple, n’a pas encore vu un seul coin de Méditerranée… De 1904 à 1933, l’automobiliste qui passe par Fréjus a quand même la chance de voir la R.N.7 longer la mer: la fameuse «corniche de l’Estérel», voulue dès 1898 par le Touring Club de France (TCF) est classée dans la voirie nationale, histoire d’en promouvoir la promenade. Une réussite: le jour de l’inauguration (11 avril 1903), nous dit Georges Reverdy, dans Les routes de France du XXe siècle, 1900-1951, s’y pressent «184 voitures au milieu d’une multitude de cyclistes»… C’est aujourd’hui la départementale 6098. Après Fréjus, la RN7 de 1959 franchit, elle, le massif de l'Esterel par l'intérieur. On remarque, sur la gauche (carte Michelin n°84), la mention «ancien barrage de Malpasset». Cette retenue d’eau sur le Reyran a été bâtie de 1952 à 1954 pour garantir l’approvisionnement en eau de Fréjus. Hélas, après une très longue période de remplissage, en novembre 1959, des pluies diluviennes s’abattent sur la région; il en découle une crue d’une violence incroyable. En quelques heures, l’eau atteint les limites de sécurité du barrage; celui-ci, construit sur un sol fragile, cède, près de 50 millions de mètres cubes d’eau déferlent à 70 km/h dans la plaine côtière de l’Argens et dans les quartiers ouest de Fréjus, provoquant la mort de 423 personnes et des dégâts immenses. La catastrophe provoque une vive émotion dans le monde entier et un vaste élan de solidarité en faveur des victimes.

On voit clairement, sur la carte d’état-major du XIXe siècle publiée sur le Géoportail de l’IGN l’ancienne voie Aurélienne se détacher –à droite- de la route moderne au niveau du lieu-dit La Tour-de-Mare. Egalement appelé encore aujourd’hui «route d’Italie», ce tracé a été longtemps utilisé par les voyageurs. Il reste indépendant de la chaussée actuelle jusqu’au carrefour du Logis-de-Paris en passant par le Malpey. Rappelons que le passage de l’Estérel n’est pas utilisé par la route impériale (puis royale) jusqu’en 1828. De nombreux travaux d’accessibilité au massif ont néanmoins lieu au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Aujourd’hui, la route nationale 7 historique tournicote (on compte plus de 183 virages!) jusqu'à Mandelieu autour des collines couvertes de chênes liège. En 1959, il y a très peu d'habitations le long de ce trajet, à l'exception notable du lieu-dit l'Auberge des Adrets. L'endroit est un ancien relais de poste reconstruit au XVIIe siècle. Il fut, sous l’Ancien Régime, le territoire d’action favori du bandit Gaspard de Besse -célèbre dans la région- qui vise particulièrement les voyageurs fortunés et les collecteurs d’impôts. «Passer le pas» de l'Esterel était une expression qui se retrouvait souvent dans la bouche des passagers des diligences à l’époque… Après avoir traversé le pont Saint-Jean, la route entre dans les Alpes-Maritimes (D6007). Le rattachement de La Napoule à ce dernier département a été voté en 1836. Mandelieu-la-Napoule se trouve au bord de la plaine alluviale de la Siagne. Prospère au Moyen-Age avec la riziculture, «insalubre et désertée ensuite jusqu'au début du XIXe siècle», lit-on dans un rapport du Conseil général des Alpes-maritimes sur les inondations de la Siagne, la plaine connaît de nombreuses crues du petit fleuve. Du coup, lit-on encore dans ce document, «la grande route de Marseille au Var, construction des États de Provence, traversait la Siagne par une chaussée ou "levade" composée d'arceaux et de terre-pleins». Un pont, bâti en 1750, traverse un premier bras de la Siagne. C’est par un pont suspendu, érigé en 1839, que l’on franchit par la suite ce capricieux fleuve côtier, mais à un autre emplacement (Cannes, promenade des étrangers). La construction de l’aérodrome de Mandelieu (1930) autour de la butte historique de Saint-Cassien va, lui aussi, peu à peu infléchir le tracé de la nationale.

La route se rapproche de la côte et arrive vers Cannes par le quartier de La Bocca, où se trouvaient plusieurs résidences fameuses. On ne suit pas le bord de mer mais l’avenue du Docteur-Raymond-Picaud. Et, très vite, voilà Cannes, qui, sous nos yeux, nous fait son festival... On entre tout d’abord dans le quartier du Suquet, le plus ancien, qui domine le Vieux-Port. Au XVIIIe et XIXe, on y entreprend des travaux qui détruisent en partie les remparts du château pour y faire passer la route d’Italie, l'actuelle rue Georges-Clemenceau. Tour à tour propriété des comtes de Provence, des abbé de Lérins, puis commune libre, la ville de Cannes, petit bourg de pêcheurs au début du XIXe siècle, était loin d’imaginer son prestigieux futur… L’ouvrage L’invention de la Côte d’Azur, l’hiver dans le Midi de Marc Boyer nous apporte le précieux témoignage d’un habitant… En 1840, dit ce natif de Cannes, «pas un hôtel, pas même une auberge habitable. De rares voyageurs. L’arrivée d’une chaise de poste était un événement pour nous gamins…». Six années auparavant, pourtant, en 1834, un aristocrate britannique, Lord Henri Brougham, en route pour l’Italie, est bloqué à la frontière de l’époque, sur le Var, en raison d’une épidémie de choléra qui sévit dans la région. Il décide de passer la nuit dans la seule auberge de Cannes… L’homme est séduit par la contrée au point qu’il y achète un terrain pour y bâtir le somptueux château Eléonore –du nom de sa fille- pour passer l’hiver confortablement dans la région. Du coup, il attire à sa suite toute la haute société londonienne… Une mode est lancée! Des Français, à l’image de Prosper Mérimée s’y installent également… Puis des Russes, à partir de 1848… Un prestigieux festival de cinéma que l’on ne présente plus s’y installe en 1946… On peut suivre le bord de mer et la fameuse Croisette, achevée dès 1872; mais, dans la cité cannoise, après la rue Félix-Faure, c'est la rue d'Antibes qui reste le tracé original de la nationale 7; on y déniche de «beaux magasins», d'après le Guide Bleu 1954. En 1877, voit-on dans l’Histoire de Cannes, une liaison par tramway avec Nice est mise en service.

De Cannes à Menton, écrit Georges Reverdy dans Les routes de France du XXe siècle, 1900-1951, on inaugure en 1933 «l’éclairage intensif de la R.N.7 avec 2200 points lumineux tous les 40 m et avec des lampes de 300 W». A Golfe-Juan (ou Hameau du Golfe sur la carte d’état-major du XIXe siècle), la N7 historique s'éloigne un peu du rivage de la Grande Bleue. Dans ce bourg, une colonne rappelle le débarquement de Napoléon, le 1er mars 1815, de retour de l'île d'Elbe, au tout début de l’épopée des Cent-Jours. Ce monument, nous dit le site internet de l’Action nationale des élus pour la route Napoléon (Anern), «est abattu après Waterloo, puis reconstruit sous Louis-Philippe. Le buste de Napoléon, alors placé au sommet, est renversé en 1871 par les Républicains». Le tout est refait en 1932, au moment de l’inauguration de la «route Napoléon». La route longe maintenant Juan-les-Pins. Ce qui n’était qu’une pinède sur les cartes au XIXe siècle est devenu l’une des stations balnéaires les plus remuantes de la «Côte»… Créée à la fin du XIXe siècle, la ville connaît le succès au début du XXe siècle (années vingt) avec l’association d’un patron de casino français et d’un riche industriel américain. Ceux-ci lancent la saison d’été… C’est là que l’on croise pour la première fois des baigneuses en maillot moulant… Scandale! Et engouement immédiat… En 1950, s’y tient le premier festival de jazz d’Europe… Antibes, un peu plus loin, a été, jusqu'en 1860, la dernière grande ville française desservie par la route de Paris. Plus loin, vers Nice, on entrait alors dans le comté de Nice, dépendant du royaume de Sardaigne. La cité d’Antibes aurait été fondée au Ve siècle avant JC ou au IVe siècle avant JC par des Phocéens de Marseille. Ceux-ci, nous informe Wikipédia, cherchaient à assurer leurs «routes commerciales le long des côtes en installant des places fortes». Antipolis passe par la suite sous domination romaine et vit de la pêche ainsi que d’une industrie des condiments reconnue jusque sur les tables de Rome! Au XVe siècle, la statut de ville-frontière donne à Antibes une importance militaire: «Henri II, nous dite le site antibes-juanlespins.com, entreprend alors d’importants travaux de fortifications, notamment l’édification du fort Carré, qui se poursuivront sous Louis XIV qui charge Vauban de terminer le fort et les remparts». En 1896, les remparts sont démolis peu à peu, la frontière étant repoussée au loin, au-delà de Menton; Antibes peut donc devenir, elle aussi, un lieu de villégiature prisé. A la sortie d'Antibes, la RN7 de 1959 longe le rivage, ici, plat et caillouteux. A la fin de la monarchie de Juillet (1830-1848), on parle de remplacer les ponts en bois –souvent malmenés- qui franchissent ici la Brague, le Loup et le Var. Les administrations jugent, à l’époque, la route «irrégulière et trop étroite». La chaussée franchit d’abord la Brague. Plusieurs ouvrages y ont été édifiés au cours des XVIIe et XVIIIe siècles; l’un d’eux, en dos d’âne, fut remplacé par un ouvrage plus récent à partir de 1719 mais qui fut emporté par une crue dès 1722… On voit, à gauche et au loin, les montagnes de Grasse. Là, entre Antibes et les Bouches-du-Loup, une nouvelle route de bord de mer a été construite en 1958. Cette D41 (auj. D6098) venait renforcer la traditionnelle N7, particulièrement embouteillée l’été venu. Dans ce coin, à Villeneuve-Loubet-Plage le paysage a été profondément chamboulé par la construction (1969-1993) des immenses résidences de bord de mer, le complexe de Marina-Baie-des-Anges. Le tourisme de masse est d’ailleurs ici une réalité depuis longtemps: on a dénombré jusqu’à 36 campings autour de Villeneuve-Loubet dans les années 60! S’y trouvait aussi la Fontaine lumineuse, une station d’essence de la marque OZO, qui s’inspirait de l’ambiance des routes US de l’époque. Puis la chaussée franchit le Loup non loin du Moulin-du-Loup, un domaine agricole encore équipé en 1846 «de trois paires de meules à huile et d'une paire de meules à blé», nous indique le site moulinduloup.free.fr. La route nationale 7 historique, qui prend ici le n°M6007 (comme route métropolitaine) par la grâce d’obscures législations sur la décentralisation, longe l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ouvert en 1952 et qui couvre aujourd’hui 60 ha. Voilà Cros-de-Cagnes, haut lieu de la pêche dans les années 1920 à 1930, avec «une centaine de bateaux (les pointus NDR) et environ 200 pêcheurs faisant vivre un millier de personnes» (cagnes-tourisme.com). On arrive maintenant à Saint-Laurent-du-Var, qui fut jusqu’en 1860, la frontière de la France avec le comté de Nice (rattaché au royaume de Piémont-Sardaigne). Les origines du bourg remontent au XIe siècle et à la création, nous précise Wikipédia, d’un hospice destiné aux voyageurs placé sous la protection de Saint-Laurent. Longtemps il n’y eut ici qu’un gué que les personnes traversaient avec beaucoup d’émotions, parfois… Tout est réglementé et organisé, mais, nous dit cependant l’ouvrage Le gué de Saint-Laurent et son hospice, «il faut en effet franchir le gros bras du Var mais aussi deux ou trois bras secondaires. L’opération est menée par une compagnie de "gueyeurs" soumis à un cahier des charges très précis, fixant le prix, le balisage, les conditions d’entretien». Le livre Le comté de Nice raconte cette anecdote: «Le règlement de la corporation des passeurs spécifiait bien "de ne pas se laisser abrutir par le vin" pour ne pas risquer de noyer le client et les incitait "à la pudeur et à l’honnêteté envers les personnes du sexe"…». Mais on trouve de nos jours à Saint-Laurent-du-Var la rue de l’Ancien-Pont. Celle-ci menait à un ouvrage militaire en bois qui a traversé le Var dès 1792; un pont «réparé jusqu’en 1869», indique la Notice historique sur le passage du Var. Entre temps, en 1862, après des travaux d’endiguement du fleuve, on bâtit entre 1862 et 1864 un ouvrage en pierre et maçonnerie de plus de 300 m qui supporte aussi bien le trafic automobile que le chemin de fer après élargissement (modernisation en 1923). A lire Thierry Dubois, l’ouvrage actuel date de 1949. En ces lieux, aux portes de Nice, la circulation est intense et les anciennes voies quasi indétectables. La célébrissime promenade des Anglais (fondée en 1844) pourrait former le prolongement quasi naturel de la R.N.7 puisqu’elle a été prolongée jusqu’au pont du Var dès 1950, mais il faut suivre la rue de France si l’on veut suivre le tracé historique.

Fondée par les Phocéens au IVe siècle avant JC sous le joli nom de Nikaia, la cité, attaquée plus tard par des peuplades de l’arrière-pays, est annexée par les Romains en 154 avant JC; ceux-ci développent Cemenelum (Cimiez), qui deviendra un quartier de Nice. Par la suite, la cité a fait partie du royaume ostrogoth d'Italie, puis de l'Empire romain d'Orient et du Royaume d'Italie; elle est ensuite devenue génoise, provençale, savoyarde, piémontaise et enfin française depuis 1860... Le tourisme de villégiature s’y développe rapidement… Tobias Smollett, Ecossais, médecin, puis… romancier, séjourne à Nice de 1763 à 1765. Le soleil d’hiver lui fait du bien et ses livres racontant son séjour dans le Sud marquent les esprits; ils amorcent l’idée que ces régions sont une health place, bref, font du bien à la santé… Pus tard encore, Alphonse Karr, le fils d’un poète polonais, exilé politique sous le Second Empire, va lancer la mode de la saison hivernale à Nice… En septembre 1860, Napoléon III et l’impératrice Eugénie visitent les nouvelles possessions françaises, puis Nice est reliée au réseau ferré en octobre 1864 (la gare des voyageurs est inaugurée en 1867). Le Dictionnaire historique et biographique du comté de Nice nous précise que le maire de Nice interdit en février 1893 «la circulation des véhicules à vapeur dans la ville»… mais l’assouplissement –relatif- arrive bien vite: dès septembre 1893, les voitures peuvent rouler à Nice, il faudra cependant «une autorisation écrite, une visite technique et une vitesse limitée à 10 km/h»… Pour ses ultimes kilomètres, la R.N.7 historique (M2564 aujourd’hui), à la sortie de Nice, va grimper et s'enrouler autour des hauteurs du mont Gros. C'est la Grande Corniche, admirable tracé jusqu'à Menton bâti sous Napoléon 1er. «This is surely the most romantic road in the world», lance, admiratif, le journal britannique The Independent dans un article de 2005... Le site nicerendezvous.com nous raconte que l’on fit «monter cette route très haut pour la préserver de bombardements éventuels d’une flotte ennemie. C’est pour cette même raison qu’au départ de Nice, elle contourne des collines qui la cachent à la vue depuis la mer». Une décision qui porte la marque du futur empereur, qui, passant par là pour l’Italie, note, nous indique Les routes de France du XIXe siècle, «la nécessité de construire une route littorale digne de ce nom». En effet, depuis l'époque romaine et la Via Julia Augusta, il n'y a qu'un chemin muletier qui relie Nice à Menton, ce qui est peu... Construite sous le Premier Empire entre 1804 et 1814, la route est réalisée en plusieurs parties: «La première section, nous annonce Georges Reverdy, de Nice à la Turbie est adjugée en 1803 à un entrepreneur niçois sur la base d’un projet pour 17,5 km de longueur». La suite du chantier jusqu’à Menton est attribuée en 1809 à une autre société. En 1810, on s’occupe de la partie de Menton à Vintimille. «On continua à y travailler, lit-on dans Les routes de France du XIXe siècle, jusqu’à la fin de l’Empire». Après le col des Quatre-Chemins (329 m), la R.N.7 historique contourne le Mont-Fourche et atteint le col d'Eze (507 m): la chaussée se faufile entre les rochers et les rares pins à la silhouette courbée par le vent. La première course de côte en France s’est déroulée là en 1897 (petit monument commémoratif). Sur les fortes pentes de la Turbie, André Michelin sur un véhicule De Dion à vapeur va réaliser une fantastique moyenne de 31,8 km/h tout au long des 17 km du tracé. Surplombant superbement Monaco, le petit village de La Turbie est dominé par la ruine romaine du Trophée des Alpes. Le bâtiment a été érigé en 5 avant JC pour commémorer la soumission aux Romains du peuple ligure, qui habite la région depuis des siècles. Bien abîmé au fil des époques, il a été restauré de 1907 à 1934. Noté sur l'itinéraire d'Antonin, l’endroit, où finit l'Italie et commence la Gaule, est désigné par Alpe Summa. Les carrières du bourg, explique le site ville-la-turbie.fr, «produisent une pierre de qualité qui est utilisée pour la construction de nombreux édifices dans la région: la cathédrale de Monaco ou le musée Océanographique, par exemple». Un chemin de fer à crémaillère entre Monaco et la Turbie est inauguré en 1894 (abandon en 1932). La route, achevée ici en 1812, prend ensuite la direction de Menton en descendant rapidement les pentes du Mont-Agel (1160 m), qui a la particularité d'être le point montagneux français de plus de 1000 m le plus proche d'un rivage. Cela donne une succession de panoramas somptueux. Mais l’urbanisation intense revient vite. Voilà Roquebrune-Cap-Martin, fondée au Xe siècle par le comte de Vintimille, Conrad Ier, pour assurer la protection de ses possessions le long de l’antique vie romaine. La cité (avec Menton) est vendue aux Grimaldi au XIVe siècle; ils y renforcent les défenses militaires. Puis Roquebrune passe successivement entre les mains de la France, de Monaco, se rapproche du Piémont-Sardaigne jusqu’en 1860, date à laquelle la région passe à nouveau sous contrôle français. On retrouve la numérotation D6007 pour la R.N.7 historique jusqu’à la frontière. On atteint Menton. A lire Georges Reverdy, la traversée de la cité portuaire «était achevée en 1814». La chaussée principale suit l’avenue du Général-de-Gaulle puis l’avenue Carnot. Au fil des siècles, Menton vit les mêmes déboires que sa voisine Roquebrune et ne devient irrémédiablement française qu’après le plébiscite de 1860, Monaco ne cédant ses droits sur la place qu’en février 1861. Mais la ville est annexée par les Italiens de 1940 à 1943, puis libérée des Allemands le 8 septembre 1944. La nationale 7 de 1959 n'y est pas tout à fait terminée: passant le port et son bastion, le macadam longe la baie de Garavan, laisse de côté une ancienne fontaine offerte par la Couronne d'Angleterre aux habitants du coin et entre en Italie par le pont Saint-Louis, réalisé en 1813. Le poste de douane qui se trouve sur cette toute dernière portion de la N7 a été immortalisé dans de nombreux films, dont Le Corniaud. c'est là que s'achève un périple de mille kilomètres environ depuis Paris. Sous le soleil, absolument! Voilà qui nous empêche de -trop- verser une larme... Une petite remarque, pour en finir: ne surtout pas faire ce trajet en été... mais au printemps ou en automne... les routes de la Côte sont moins saturées! Marc Verney, Sur ma route, décembre 2014Nota: Une Moyenne Corniche Nice-Menton voit le jour dans les années vingt et trente. Construite en deux tronçons, Nice-Monaco (1927), et Monaco-le Cap-Martin (1939), la Moyenne Corniche a porté le numéro 7 de 1976 à 2006, date du déclassement de la RN7 en D6007 (M6007 aujourd’hui). Principale attraction touristique de cette route, le village d'Eze, avec ses ruelles et ses vieilles maisons surplombant le littoral. Plus bas encore, la Corniche du Littoral, construite entre 1861 et 1884 relie la baie des Anges à Menton par Villefranche, Beaulieu, Monaco, Monte-Carlo.... |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

| En haut, depuis La Turbie, la vue est fantastique sur Monaco et Menton... En bas, le terminus de la nationale 7 à Menton (Photos: EF et MV, octobre 2008) |

|

RETOUR VERS PARIS

Parfois, et c'est bien dommage on n'a pas le choix... Il faut rentrer chez soi... Bon, notez que c'est pour recommencer le tour aussi! Et puis on a peut-être raté quelque chose... (suivre) |